在淘宝、拼多多等开放电商平台,价格失控已成为众多成长型品牌面临的棘手难题。低价链接如野草般疯长,窜货现象泛滥成灾,授权体系形同虚设,这些问题不仅严重侵蚀品牌利润,更在无形中稀释了品牌的核心价值,让品牌在市场竞争中陷入被动。

面对这场没有硝烟的价格战,品牌方若仅依靠“人肉监控”的传统方式,无疑是在以卵击石。要想在这场战争中占据主动,品牌必须构建一套系统化、可落地的控价作战体系,从情报收集、沟通协调到规则执行、长效防御,全方位、多层次地维护价格秩序。

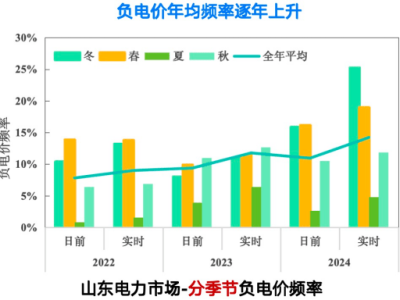

情报战是控价的第一步,也是掌握主动权的关键。传统的人工巡查方式效率低下,且容易遗漏重要信息。因此,品牌应借助专业的监测工具,设定合理的价格阈值,自动抓取全网商品链接,实时预警低于指导价的异常销售行为。通过这种方式,品牌不仅能迅速锁定违规店铺,还能分析低价商品的集中区域,识别窜货源头,为后续治理提供有力的数据支撑。

在掌握了足够的信息后,品牌应进入心理战阶段,以沟通为先,柔性施压。多数低价行为并非恶意对抗,而是渠道商为了追求短期销量而采取的策略。因此,品牌在处理这类问题时,应避免直接“开撕”,而是先打“感情牌”。通过电话、邮件或正式函件,品牌可以肯定渠道商的销售贡献,同时阐明乱价对品牌形象和长期利益的损害。这种柔性沟通方式既能降低对抗情绪,又能为合规商家留下调整空间,维护渠道生态的稳定。

对于屡教不改的违规店铺,品牌应果断启动规则战,借助平台投诉机制进行打击。品牌可以围绕商标侵权、著作权违规或“未经品牌授权销售”等理由,提交完整的证据链,包括商品页面截图、比价数据、授权资质等,通过平台的知识产权保护系统发起投诉。一旦审核通过,违规链接将被下架、降权或限制推广,从而形成有效的震慑作用。

控价并非一蹴而就,而是需要构建长效防御机制。品牌应建立清晰的授权管理体系,明确经销层级与价格规范,并将控价表现纳入渠道考核。同时,品牌还应打通线上线下数据,避免线上低价冲击线下市场。通过定期复盘违规趋势,动态调整策略,品牌可以让控价从被动应对转向主动预防,从而在激烈的市场竞争中始终保持价格优势。