近日,西贝与罗永浩之间关于预制菜的争议终于告一段落。西贝在发布的《致歉信》中承诺,将中央厨房的前置加工环节尽可能调整至门店现场完成,并表示会持续接受消费者的监督与改进建议。对此,罗永浩回应称,不再进一步追究西贝责任,但强调餐饮企业使用预制菜时应保障消费者的知情权,不应以预制菜冒充现做菜品。

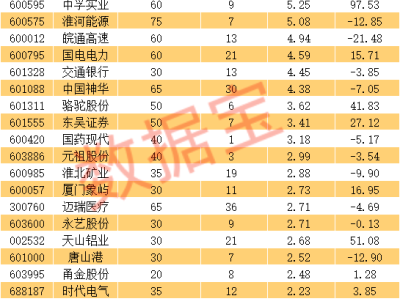

尽管这场争议引发了公众对预制菜的广泛讨论,但资本市场对此反应积极。自争议公开后,“预制菜板块”股价整体上扬。其中,得利斯涨停,味知香、三全食品、惠发食品等老牌预制菜企业,以及为西贝供货的千味央厨、龙大美食等公司股价均出现上涨。业内分析认为,这一现象或与国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案过审有关。该草案将向社会公开征求意见,可能首次对预制菜的“身份”作出统一界定,并要求餐饮门店披露预制菜使用情况。

争议的核心在于中央厨房与预制菜的界定差异。西贝创始人贾国龙坚持否认使用预制菜,其依据是市场监管总局等六部门去年发布的《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》。该通知明确,预制菜是以食用农产品为原料,不添加防腐剂,经工业化预加工制成,需加热或熟制后食用的预包装菜肴,且中央厨房制作的菜肴不被纳入预制菜范围。贾国龙进一步解释,预制菜是成品,而中央厨房仅提供净菜或半成品,需门店再加工,不能等同于“料理包”。

然而,这一解释未能完全消除公众疑虑。尤其是西贝被曝使用“冷冻锁鲜技术”保存的食材后,消费者对中央厨房与预制菜的边界仍存困惑。事实上,餐饮工业化与连锁化进程中,中央厨房的普及已成为趋势。自20世纪八九十年代肯德基、麦当劳进入中国市场以来,中餐企业开始借鉴快餐模式,通过冷冻技术保存产品。2010年后,商业地产发展推动连锁餐饮扩张,中央厨房渗透率迅速提升。以西贝为例,其自2014年起自建供应链,在全国建立华北、华东、华南等央厨基地,形成“生产基地+工厂+门店”的全产业链模式。

从理想角度看,预制菜可解决购物中心不能明火的问题,减少小作坊食品安全风险,并通过控制原材料成本提高门店效率。但在消费分级、平价餐饮需求上升的背景下,高价连锁餐饮因大量使用预制菜而引发争议。与之形成对比的是,明确预制流程并主动降价的老乡鸡成为“正面案例”,而喜家德等品牌则被曝遮挡门店“拒绝预制”标语。

消费者抗拒的并非预制菜本身,而是知情权被忽视。正如罗永浩所言,商业创新需尊重消费者选择权。此次风波或促使头部餐饮企业更规范地应用预制菜与中央厨房。

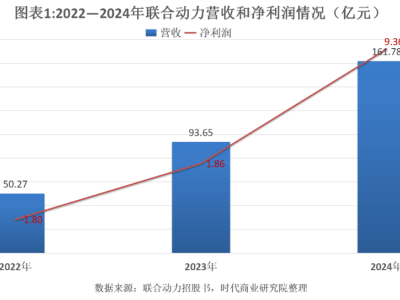

对比日本市场,中国预制菜行业仍处于发展初期。日本预制菜产业历经B端放量到C端增长的过程,70年代起因人口结构变化(老龄化、少子化、单身化)推动C端需求,2024年市场规模已突破10万亿日元,覆盖超90%的超市与便利店。《日本经济新闻》报道,日本7-ELEVEN的“现炸咖喱面包”2023年售出7698万个,获吉尼斯认证,而该产品实为预制菜。《朝日新闻》调查显示,超60%的日本上班族每周做饭不足两次,近40%依赖超市或冷冻食品解决三餐。

中国预制菜产业虽路径相似,但存在两大差异。其一,日本对预制菜标准严格,禁止部分国际允许的添加剂,冷藏产品保质期通常为几天至一周,冷冻产品可保存数月,且储存温度有明确规定。而中国预制菜仍高度依赖餐饮及外卖渠道,官方标准尚在完善中。其二,中国地域广阔,冷链物流集中于沿海及一、二线城市,预制菜销售受地域限制,企业规模小、区域性强。

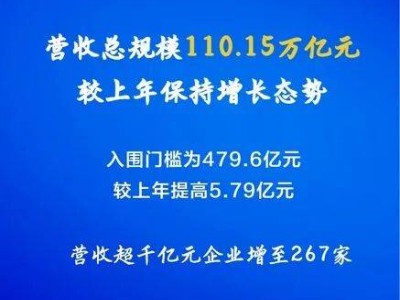

针对行业信任挑战,千味央厨回应投资者称,已针对不同业务环节制定质量管理制度。味知香董事长夏靖在业绩发布会上表示,预制菜行业繁荣与挑战并存,随着标准出台,品牌力将成为消费选择的关键。国联证券研报指出,中国预制菜行业受多因素驱动,预计2030年市场规模达6749亿元,十年复合年均增长率或超10%。