在重庆这座充满活力的城市里,一场因情感纠葛引发的财产争议案件,引发了社会各界的广泛关注。这起案件的主角是一位事业有成的女企业家朱某某,以及一对因她介入而离婚的夫妻何某与陈某。

朱某某在商界摸爬滚打多年,凭借自己的努力和智慧,创办了一家颇具规模的企业。一次偶然的机遇,年轻的何某加入了她的公司。何某身上散发出的青春活力与工作热情,很快吸引了朱某某的目光。在日常的工作接触中,两人的关系逐渐从单纯的上下级转变为更为亲密的关系。随着感情的升温,朱某某与何某都做出了一个惊人的决定——各自结束现有的婚姻,重新组建家庭。

为了促成何某与原配妻子陈某的离婚,朱某某采取了一个大胆的行动。她通过银行转账的方式,向陈某支付了300万元,并在转账备注中明确写明这笔钱用于“离婚补偿、子女抚养费等费用”。在朱某某看来,这300万元是她与何某走向新生活的“投资”。陈某收到款项后,与何某办理了离婚手续。随后,朱某某与何某开始了同居生活,似乎一切都在朝着他们预期的方向发展。

然而,同居生活并没有想象中那么美好。仅仅一年后,朱某某与何某之间的矛盾逐渐显现,感情也出现了裂痕。面对这段失败的恋情,朱某某开始反思自己当初的决定。她觉得为这段感情付出的300万元太过沉重,于是决定通过法律途径追回这笔钱。朱某某将何某及其前妻陈某告上法庭,声称这笔钱是赠与,现在赠与关系已经终止,要求两人返还300万元。

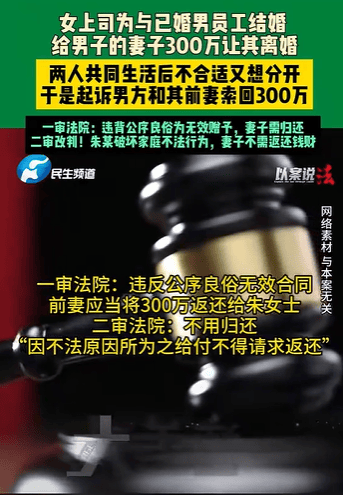

案件进入一审阶段后,法院对案件进行了详细审理。一审法院认为,朱某某支付300万元的目的是为了与何某结婚,而这种行为破坏了他人的婚姻关系,违背了社会公序良俗。根据《民法典》第八条关于公序良俗的规定,这种以破坏他人婚姻为目的的财产给付行为无效。因此,一审法院判决陈某需将300万元返还给朱某某。

对于一审判决结果,陈某和何某均表示不服,并提起了上诉。二审法院受理上诉后,对案件进行了全面审查。法院在审查过程中发现,朱某某提供的证据无法充分证明她具有向陈某赠与300万元的明确意思表示。从转账记录和相关说明来看,这笔钱更像是朱某某代何某支付给陈某的离婚补偿和子女抚养费。朱某某在主动介入他人婚姻并完成款项支付后,又以“违法”为由要求返还,这种行为违背了诚信原则。

基于以上分析,二审法院依据《民法典》第一百五十三条及相关司法实践中“因不法原因所为之给付不得请求返还”的法理,做出了撤销一审判决、驳回朱某某全部诉讼请求的裁定。这意味着,朱某某支付的300万元无法追回,她的诉求未能得到法院支持。

这起案件在社会上引起了热烈讨论。有人认为,朱某某试图用金钱破坏他人家庭,最终落得人财两空,是她咎由自取;也有人认为,二审法院的判决维护了法律的尊严和社会的公序良俗,提醒人们感情和婚姻不能被金钱随意左右;还有人同情陈某,她虽然获得了经济补偿,但却经历了婚姻破裂和官司纠纷。这起案件无疑给人们敲响了警钟:在追求个人幸福的道路上,必须坚守道德和法律的底线,切不可因一时冲动而做出错误的选择。