北京律师行业近日遭遇职业责任保险断供危机,中国太平洋财产保险北京分公司突然宣布不再续签已执行一年的保险合同,导致超过四万名执业律师面临执业风险保障的真空期。这一变故不仅引发法律界高度关注,更暴露出保险行业在转型过程中面临的深层次矛盾。

据北京市律师协会披露,2024年9月太保产险北京分公司通过公开招标获得律师职业责任险项目,合同采用"三年期、年度续签"模式。该保单年保费达500万元,为每位律师提供每次事故最高600万元、个人累计最高1500万元的赔偿保障。然而在2025年续签关键期,保险公司却单方面终止合作,导致保障机制自9月1日起中断。

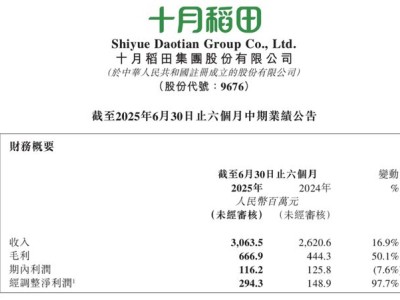

此次变故的直接导火索是保险公司战略调整。2025年6月新任管理层上任后,太保产险全面推行"效益优先"策略。中报数据显示,该战略成效显著:上半年承保利润同比激增30.9%,综合成本率降至96.3%。但在整体业绩向好的背景下,律师责任险业务却因综合成本率高达99.4%而成为优化对象。

业内专家分析指出,律师责任险业务面临特殊风险特征。虽然太保责任险板块保费收入达128.65亿元且同比增长3.3%,但北京地区律师业务可能存在较高赔付压力。在追求利润最大化的经营导向下,这项运行五年的保障机制被迫终止,导致行业突然失去风险防护网。

律师群体对此反应强烈。多位从业者表示,职业责任险是维护行业健康发展的重要"安全阀",保险公司作为市场主体,在追求经济效益的同时应当兼顾社会责任。此次断保事件不仅造成实际保障缺失,更引发对商业保险社会功能的深度思考。

数据显示,我国责任险市场发展仍处初级阶段。当前责任险保费在财产险业务中的占比仅约7%,与发达国家20%-30%的水平存在显著差距。这种结构性矛盾在律师责任险领域尤为突出,暴露出市场在商业逻辑与社会价值平衡方面的困境。

面对突发危机,北京市律协已启动应急机制,紧急开展新一轮保险招标工作。业内人士认为,这或将推动保险机构创新产品模式,通过科技赋能提升风控能力、构建风险共担机制、开发差异化产品等方式,探索责任险业务的可持续发展路径。

此次事件为保险业转型提供重要启示:在深化市场化改革的过程中,如何平衡商业利益与社会责任,构建既符合市场规律又能服务实体经济的保障体系,将成为行业高质量发展的关键命题。法律服务与保险保障的协同发展,需要市场各方共同探索创新解决方案。