微信近日悄然上线一项新功能——用户可自定义群头像,彻底告别过去因九宫格头像相似导致的“发错群”尴尬。这一改变看似微小,却精准回应了14亿月活用户面临的社交痛点:当群聊数量激增,如何通过视觉标识强化群体身份、避免沟通失误,成为移动社交时代的关键需求。

从2011年微信诞生至今,群头像的演变史折射出中国社交场景的深刻变迁。早期群聊仅依赖默认头像,用户需通过群名称区分不同群体;2014年引入的九宫格头像虽提升了视觉多样性,但当用户同时加入家庭、工作、兴趣等多类群组时,相似的3×3矩阵布局极易引发操作失误。例如,一位用户曾因将“工作汇报”误发至家庭群,导致场面一度尴尬。

2025年的新功能突破了这一局限。用户可通过三步完成定制:首先将目标图片按群成员数量等分,其次按原始头像位置替换,最后通过“人数冻结”机制锁定最终效果。这一设计巧妙利用了微信的头像刷新规则——当群成员数量不变时,头像将保持静态。例如,一个5人兴趣群可将群名“登山爱好者”设计成拼图样式,每位成员替换对应位置的碎片,最终形成完整的视觉标识。

技术层面,微信团队需平衡个性化需求与系统负载。通过“人数冻结”机制,既避免了频繁刷新头像带来的性能损耗,又通过临时调整群成员列表规避了隐私风险——整个过程中,用户无需修改个人头像,仅需短暂操作群成员即可完成定制。社交心理学研究显示,这种定制化过程实质是群体身份认同的强化仪式。当“麻将搭子群”用绿色麻将牌作为头像、“好姐妹群”采用粉色爱心拼接图案时,成员会因视觉符号的统一性产生更强的归属感。

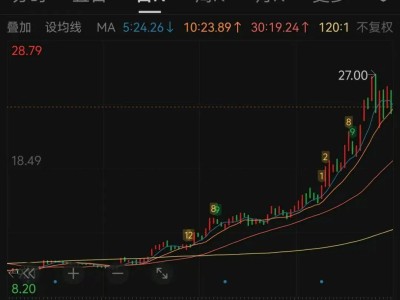

在工作场景中,这一功能已成为提升协作效率的新工具。某互联网公司市场部将不同项目群设置为对应品牌色头像:A项目群用蓝色渐变,B项目群用橙色几何图案。这种视觉区分使员工在转发文件时能快速定位目标群组,部门测试显示,信息传递准确率提升40%,平均沟通时间缩短15分钟。更值得关注的是,定制头像还能传递隐性信息——当客户加入合作群时,专业设计的群头像能瞬间建立品牌信任感。

家庭群的头像定制则充满温情创意。北京的张女士将全家福分割成9宫格,每位家庭成员负责更新自己位置的照片,形成动态家庭相册;上海的李先生则用节气主题设计头像,春季群聊用樱花拼接,冬季换成雪景图案。这种互动不仅避免了“把工作消息发到家庭群”的尴尬,更让群聊成为情感交流的载体。社会学专家指出,这种“微创新”符合“数字原住民”的社交习惯——他们更倾向于通过视觉符号而非文字表达情感。

在二次元、电竞等垂直领域,定制群头像已成为圈层认证的“数字徽章”。某动漫社群将热门角色形象拆分为群成员头像,只有完整拼合才能显示正确图案;电竞战队粉丝群则用战队LOGO的不同部分作为头像,形成“云应援”矩阵。这种设计既满足了年轻用户追求独特性的需求,又通过视觉符号构建了准入门槛,有效过滤非目标用户。数据显示,使用定制头像的兴趣群,成员活跃度比普通群高2.3倍,群内消息互动量增加65%。

尽管新功能广受好评,但也引发关于“过度设计”的讨论。部分用户担忧,复杂的头像定制流程可能加剧老年群体的使用障碍;另有观点指出,当所有群聊都追求视觉冲击时,反而可能削弱信息传递的效率。微信团队的应对策略值得借鉴:一方面,通过“渐进式更新”降低学习成本——新功能隐藏在群设置深处,不强制用户使用;另一方面,提供“一键生成”模板库,用户可直接选用系统预设的行业、节日主题头像。这种“个性化与普适性并存”的设计哲学,既满足了核心用户的需求,又照顾了长尾用户的体验。