进入暑期前夕,北方多地高校正经历一场特殊的“高温考验”。当南方学生早已习惯空调带来的清凉时,北方高校学子却因宿舍缺乏制冷设备陷入集体困境。吉林大学部分学生甚至在天台搭建帐篷、操场铺设地垫过夜,这一现象折射出当前高校基础设施与新生代学生需求的深刻矛盾。

数据显示,东北地区近期连续突破35℃高温,而多数北方高校宿舍的空调普及率不足30%。在长春某高校,八人间宿舍仅配备两台小型风扇,夜间室温仍维持在32℃左右。这种极端环境催生出独特的校园生态:图书馆成为“避暑圣地”,食堂24小时开放供学生纳凉,甚至有学生开发出“水床降温法”等创意解决方案。

在这场生存挑战中,00后大学生展现出前所未有的维权意识。当某高校建议学生“使用充电风扇应对高温”的方案曝光后,迅速被制作成网络表情包广泛传播。这种带有黑色幽默的抗议方式,既表达了对现状的不满,也形成了独特的舆论压力。

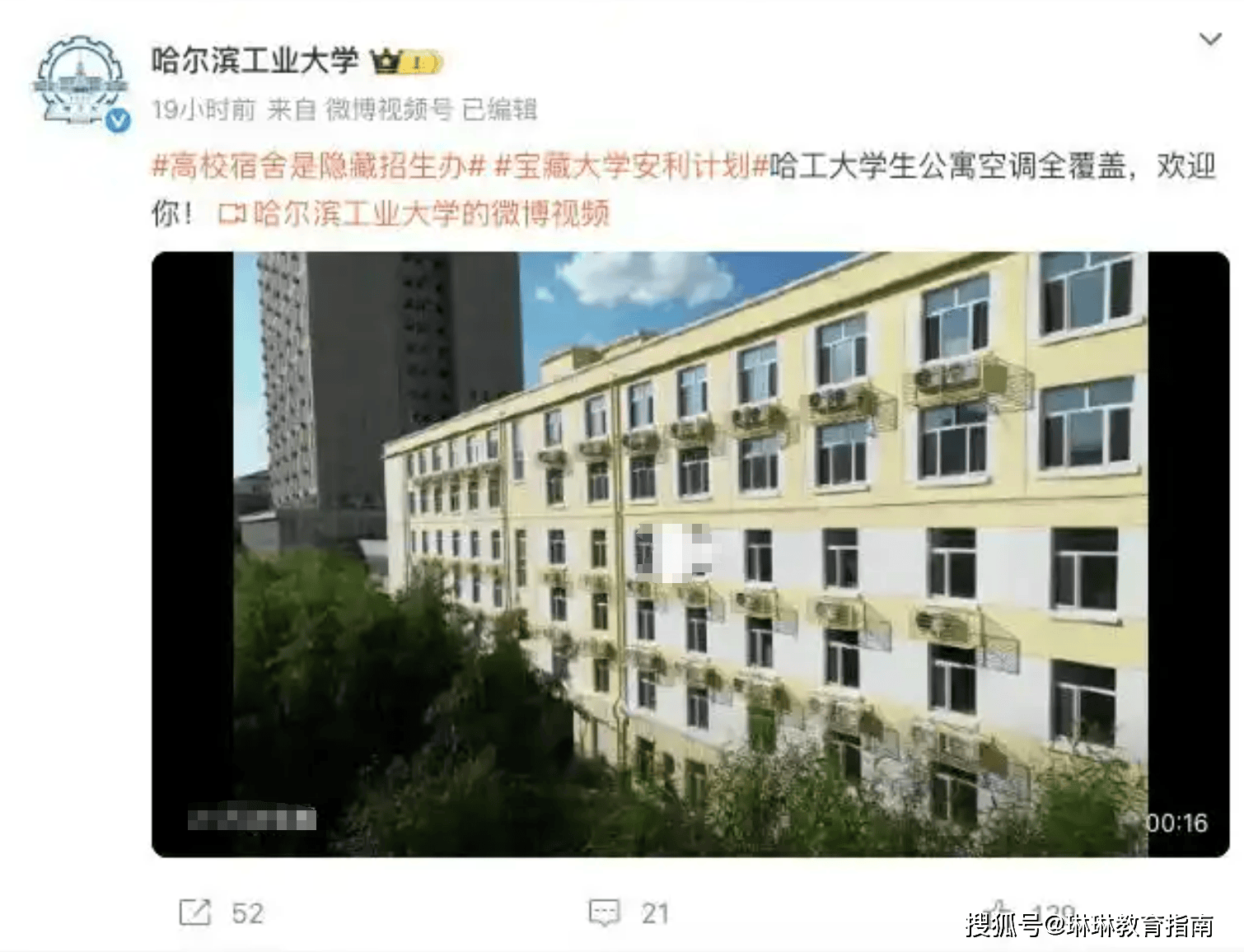

哈尔滨工业大学敏锐捕捉到这一变革契机,在招生季前夕完成大规模基础设施改造。项目涉及7个变电所升级、铺设10.7公里高压电缆、改造9395间宿舍电路,最终实现空调全覆盖。校方拍摄的宿舍外景视频中,整齐排列的空调外机构成独特风景线,该视频48小时内播放量突破百万次,被网友称为“最硬核招生广告”。

这场基础设施升级背后,是高校办学理念的深刻转变。哈工大在宣传片中强调:“清爽的头脑才能诞生火热创新”,将生活品质与学术追求有机统一。改造后的宿舍不仅配备独立空调,还同步升级了网络带宽和智能电控系统,形成完整的现代化居住环境。

行业专家指出,空调配置已从“舒适需求”升级为“招生刚需”。某招生咨询机构数据显示,2025年考生填报志愿时,宿舍硬件条件关注度同比提升47%,超过传统的教学质量指标。这种变化倒逼高校重新审视基础设施投入,某北方理工类院校已宣布将在2026年前完成空调全覆盖工程。

在这场静默的变革中,学生成为最大受益者。当其他高校学子仍在与高温博弈时,哈工大学生已在社交平台分享“空调房学习vlog”。这种鲜明对比形成的传播效应,正在重塑中国高校的品牌形象。正如某教育学者所言:“当00后用脚投票时,高校必须用行动回应期待。”

目前,这场由高温引发的变革仍在持续。教育部相关负责人透露,正在研究制定高校宿舍建设标准,拟将空调配置纳入强制性指标。而先行者哈工大的成功经验,为整个行业提供了可复制的改造范本——从变电所改造到智能电控,每个环节都经过精密测算,确保在提升生活品质的同时不增加学生负担。