当全球目光聚焦于新能源汽车的崛起,比亚迪与特斯拉在全球市场的激烈角逐时,一场鲜为人知的能源革命正在中国能源版图的深处悄然推进——中国科学家成功实现了将煤炭转化为石油的“现代炼金术”。这不仅是技术突破,更是中国为保障国家能源安全布下的关键棋局。

中国能源结构的“先天短板”是这一战略的起点。数据显示,2024年中国石油对外依存度高达71.9%,这意味着每消耗10桶石油,就有7桶以上依赖进口。这种高度依赖使中国面临“马六甲困局”——一旦国际局势突变,海上能源运输通道受阻,国家经济安全将遭受严重威胁。这种焦虑贯穿了中国近现代史,从抗日战争时期的“一滴汽油一滴血”,到改革开放后的能源进口激增,能源安全始终是国家战略的核心议题。

追根溯源,这一技术探索的起点可追溯至1931年“九一八事变”后。当时,湖南公路局工程师向德目睹高昂油价吞噬运输利润,萌生了让汽车“改吃煤”的大胆设想。1931年冬,他带着4000元经费和一辆福特车,开始了将汽车改装为煤气车的实验。仅半年后,1932年8月,向德成功让汽车以煤炭为燃料运行。尽管这种“煤气车”效率低下,但在战火纷飞的年代,它支撑起了中国大后方的物资运输生命线,从长沙到上海,再到广州、桂林,煤气车的身影遍布西南大后方。

战争结束后,随着大庆油田等项目的成功,中国摘掉了“贫油国”的帽子,煤气车逐渐退出历史舞台。然而,能源安全的警钟从未停歇。改革开放后,中国经济飞速发展,石油进口量激增,70%以上的对外依存度如同一把悬在头顶的达摩克利斯之剑。这一次,中国不再满足于“烧煤的卡车”,而是要掌握真正的“煤变油”技术——将煤炭转化为高品质燃油的现代炼金术。

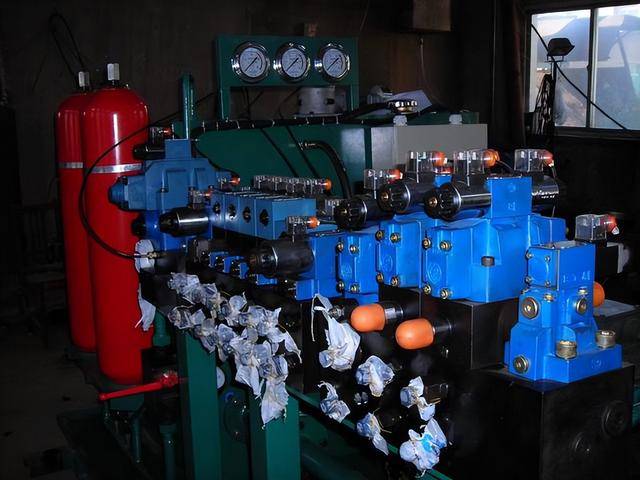

这一技术的核心是催化剂。国家能源集团北京低碳院历时十年研发的新型铁基催化剂(CNFT-1),性能超越国外同类产品,且使用寿命大幅延长,使装置检修周期从1年延长至3年。气化炉点火烧嘴等核心装备的国产化率达99%,彻底摆脱了对国外技术的依赖。这些突破使中国成为全球少数掌握煤制油关键技术的国家之一。

有人会问:在电动汽车迅猛发展的今天,为何还要投入资源发展煤化工?数据显示,2024年中国新能源汽车产销量双双突破1280万辆,连续十年位居全球第一,新车销量中新能源渗透率达40.9%。这场绿色革命的主角无疑是中国。然而,中国的能源战略并非“单选题”,而是“双轨并行”——左手新能源,右手煤化工。

新能源汽车是“主攻方向”,代表技术进步趋势,是实现“碳达峰、碳中和”目标的必由之路,也是中国在全球产业竞争中抢占未来的利器。中国拥有全球70%的电池材料和60%的动力电池供应,已建成全球最大规模的充电网络,在新能源赛道上占据主动。而煤制油则是“战略底牌”,其价值不仅在于日常生产的油品,更在于它是一种“备而不用的威慑力”。在极端情况下,如遭遇石油禁运,中国可快速将煤炭转化为燃油,确保工业和国防需求。

更令人意外的是,中国的煤制油技术已超越单纯生产燃料的阶段。其生产的油品品质极高,是无硫、无氮、低芳烃的清洁燃料,优于国六标准。它还能生产高附加值的特种化工产品,如用于化妆品和食品包装的特种蜡、高端润滑油的基础油等。这些产品过去长期依赖进口,价格昂贵。如今,宁夏煤业的项目已开发出5大类、21种产品集群,实现了从单一油品到多元化高端产品的转变。

这一转变使“煤变油”不仅是一项能源安全战略工程,更成为一个具有强大经济竞争力的现代化工产业。据测算,只要国际油价维持在每桶60-70美元,这些项目就能实现盈亏平衡。在油价波动的今天,这赋予了它持续发展的商业动力。中国的能源战略,因此拥有了极大的纵深和韧性——既有面向未来的“阳关道”,也有应对危机的“独木桥”。当一些国家还在为能源转型焦虑时,中国已为自己准备好了Plan A和Plan B。