在浩瀚的南海深处,一场能源领域的变革正悄然发生,改写着全球能源版图。令人惊叹的是,中国科学家成功将海底的“可燃冰”转化为液态的“黄金”——甲醇,这一突破性进展由海南大学科研团队在《自然·通讯》上发表。他们研发的新型纳米钯催化体系,实现了甲烷到甲醇的高效转化,转化率惊人地达到了99.7%。

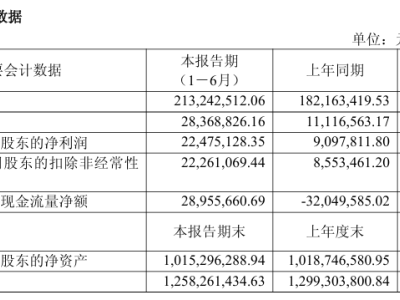

长久以来,可燃冰的转化问题困扰着全球科研界。传统方法不仅能耗巨大,且易将甲烷过度氧化为二氧化碳,既损耗资源又加剧环境负担。而今,中国科学家凭借纳米级钯催化剂,仿佛为甲烷分子安装了精确的“导航仪”,在仅70℃的温和条件下,便实现了高效转化,能耗骤降60%,设备成本亦缩减40%。

这一突破的意义远远超越了科学实验室的范畴。南海丰富的可燃冰资源,曾因转化难题而难以利用。如今,借助新技术,中国可直接在南海进行就地转化,将可燃冰变为高附加值的甲醇产品。甲醇作为“化工之母”,其应用领域广泛,从清洁能源到新材料、特种纤维等高端产品,产业链条极具潜力。

中国在南海的能源勘探亦传来捷报。中国海油在海南东南海域探明的陵水36-1气田,储量高达1000亿立方米,是全球首个超深水超浅层大型气田。此前,还在珠江口盆地发现开平南油田,储量达1.02亿吨油当量。这些发现与可燃冰转化技术相结合,无疑为中国能源战略增添了强劲动力。

深海能源开发不仅是技术挑战,更是国家战略的体现。中国自主研发的“海经”系统,能够穿透近万米地层,精准定位油气藏。同时,“深海一号”超深水大气田已投产,年产量高达45亿立方米。这些成就的背后,是中国海洋工业体系的飞速发展,从依赖进口到自主研发,从浅水作业到突破1500米超深水,中国仅用了发达国家一半的时间。

海南自贸港借此东风,正加速崛起。依托免税政策和技术优势,海南致力于构建“开采—转化—制造”的全链条创新体系。未来,南海开采的可燃冰将在海南本地转化为甲醇,进而生产出高附加值产品,销往全球。这一产业链的价值潜力巨大,海南有望成为全球深海能源开发的技术高地和产业聚集地。

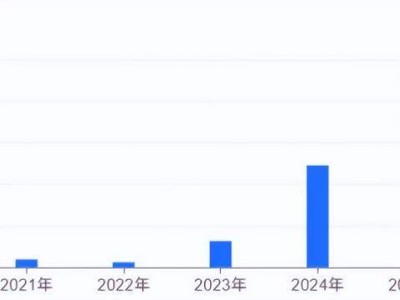

能源自主是国家安全的重要基石。2024年,中国深海油气产量占全国原油增产量的79%,开平南油田的储量相当于再造一个大庆油田。加之可燃冰转化技术,中国在能源战略上增添了新的筹码。面对国际油价的剧烈波动,南海的“黑色黄金”和“白色火焰”将成为中国经济抵御风险的重要支撑。

在环境保护方面,中国的新技术亦展现出显著优势。传统可燃冰开发方式易导致甲烷泄漏,其温室效应远超二氧化碳。而中国的新技术从源头上解决了这一问题,将甲烷高效转化为清洁能源产品。同时,海南正积极推进蓝碳研究,已完成首单红树林碳汇交易,实现了能源开发与环境保护的双赢。

中国在深海能源利用领域的这一突破性进展,标志着其已跃居世界领先地位。从深海油气到可燃冰,从能源开发到环境保护,中国正南海这片蔚蓝的海域上,书写着波澜壮阔的蓝色经济发展新篇章。