近期,知名零售品牌胖东来再次成为公众关注的焦点。这次,它并非因卓越的服务或创新举措登上头条,而是因一起关于免费一次性筷子的法律纠纷引发了广泛讨论。

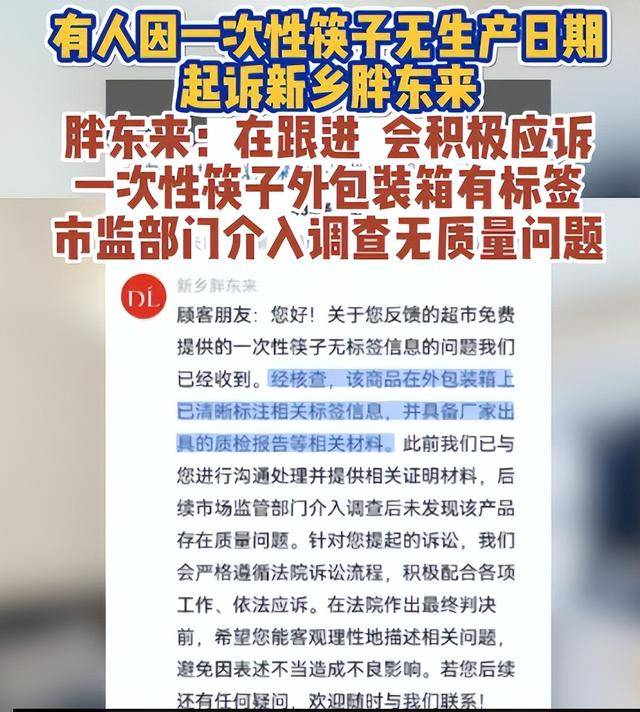

8月28日,一位顾客在新乡胖东来超市因免费筷子独立包装上未标注生产日期,将其告上法庭。此事迅速发酵,不仅引起了消费者的广泛关注,也引来了市场监管部门的介入调查。

面对这场突如其来的风波,胖东来迅速作出回应。公司承认筷子独立包装上确实缺少相关信息,但强调这些信息在整箱外包装上清晰可见,并提供了筷子厂家的合格检测报告,证明产品质量没有问题。这一回应展现了胖东来面对质疑时的自信和底气。

然而,这场纠纷在舆论场上却呈现出一边倒的趋势。尽管从法律角度来看,顾客要求餐具包装上标注生产日期和保质期是合理诉求,但网友们普遍对胖东来表示支持。他们认为,胖东来作为一家以优质服务著称的企业,其提供的免费筷子本就是一种善意之举,不应因小事而被苛责。

网友们的言论中不乏对起诉者的质疑和指责。一些人认为起诉者是在“鸡蛋里挑骨头”,甚至有人猜测其动机不纯,可能是为了炒作、博眼球或蹭流量。这些言论反映了公众对胖东来品牌的深厚情感和对其商业模式的认可。

值得注意的是,这并非胖东来首次因善意之举而陷入法律纠纷。此前,胖东来曾因免费赠送铝勺和手机壳被举报存在安全隐患和质量问题,最终不得不取消这些福利。这些事件让公众对胖东来产生了深深的忧虑:未来胖东来是否还会因类似原因而收敛其善意之举?

此次筷子事件再次引发了公众对商业善意的思考。在商业社会中,企业是否应该因极小概率的法律风险而放弃对消费者的善意?当商业善意变成一种“高危行为”时,整个社会的温度是否会因此降低?这些问题不仅关乎胖东来一家企业的命运,更关乎整个良性商业生态的未来。

目前,市场监管部门的调查仍在进行中,具体结果尚未公布。但无论结果如何,这场风波已经引发了公众对商业善意、消费者权益保护以及法律边界的深刻思考。在这场讨论中,我们看到了公众对胖东来品牌的深厚情感,也看到了商业社会中善意与法律的碰撞与融合。