近期,我国消费市场展现出平稳的发展态势。商务部消费促进司负责人在解读今年前7个月消费市场数据时指出,尽管面临多重挑战,消费市场依然保持了稳健增长。7月份,社会消费品零售总额达到3.88万亿元,同比增长3.7%,增速较去年同期提升了一个百分点。而1至7月份累计,社会消费品零售总额达到28.42万亿元,同比增长4.8%,服务零售额同比增长5.2%,整体商品和服务零售合并增长约5%。

然而,在这一平稳增长的背后,一个显著现象不容忽视:居民储蓄持续增加,而消费动力却显得相对不足。这并非意味着居民主观上不愿意消费,而是受到购买力、消费信心和消费便利性等多维度因素的影响。为了有效激发内需,需要精准识别并解决这些关键问题,通过制度改革构建公平、顺畅、有保障的消费环境。

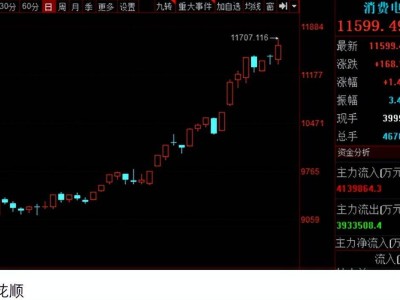

数据显示,2025年上半年,我国住户存款余额增加了10.77万亿元,总量达到162.02万亿元,增幅为7.42%。然而,与此相对的是,社会消费品零售总额增速仅为5%,最终消费支出对GDP增长的贡献率仍低于60%。这种“高储蓄—低消费”的现象,凸显了内需引擎尚未充分激活的问题,特别是在消费便利性、可获得性和体验感方面存在诸多堵点。

为了激发内需活力,需要构建一个“能消费、敢消费、易消费”的三位一体长效机制。其中,“能消费”是物质基础,关乎居民的实际购买力;“敢消费”是心理基础,涉及消费安全感和未来预期;“易消费”则是转化桥梁,影响消费意愿转化为实际行为的效率。这三个环节都需要系统性优化,而非简单归因于消费意愿不足。

在稳固“能消费”的基础方面,需要提升居民的实际购买力。这包括深化收入分配制度改革,提高劳动报酬占比,健全工资合理增长机制,并通过税收、社保和转移支付等手段调节收入差距。同时,加强宏观政策的稳定性和连续性,完善社会保障安全网,降低居民的预防性储蓄。保障重点群体的收入及时足额获取,推进中小微企业的资金循环,稳定财产性收入预期,也是提升购买力的关键。

在筑牢“敢消费”的安全网方面,需要加大民生投入,优化财政支出结构,提升教育、医疗、养老等公共保障水平。同时,健全消费权益保护体系,提高侵权成本,优化维权机制,强化个人信息保护,并加强重点领域的监管能力建设。这些措施将有助于提升消费者的安全感和信心。

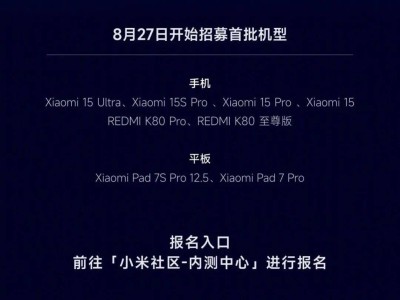

在优化“易消费”的环境方面,需要深化制度型开放,推进跨境消费和服务领域便利化改革。这包括审慎评估与优化大宗消费管理措施,提升跨境消费便利度,推进服务领域“放管服”改革。同时,扩容提质打造友好消费场景,培育高品质服务供给,包容审慎支持新业态新场景,深入实施县域商业建设行动。建立长效机制对消费市场进行监测、评估与持续优化,构建“消费便利化指数”监测体系,完善政策后评估与反馈机制,实施“消费堵点”清单管理。

综合来看,当前提振内需的核心在于精准识别并系统性地疏通影响“能消费、敢消费、易消费”的关键堵点。这要求决策和监管部门摒弃简单归因于“不愿消费”的思维,而是聚焦于制度公平性、权利平等性、信息透明度的系统性提升。通过深化制度改革与高水平开放,构建起更加公平、畅通、便捷、友好、充满获得感的消费环境,才能将高储蓄所蕴含的巨大需求潜力有效转化为现实的消费信心与行动,为中国经济的高质量发展提供持续且深厚的支撑动力。