近日,快递行业迎来了一波集体涨价潮,标志着这一长期陷入价格战泥潭的领域或将迎来新的转折。

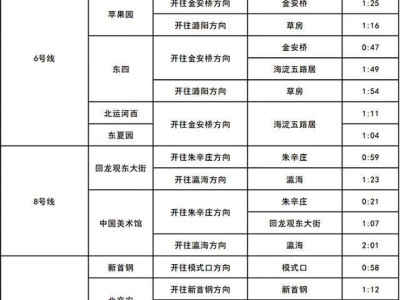

据报道,自8月4日起,广东省的快递底价统一上调了0.4元/票,单票均价突破了1.4元大关。此次调价得到了相关部门的支持,并要求各快递公司不得低于成本价1.4元揽收,违者将受到严厉处罚。通达系(包括申通、圆通、中通、韵达)等主流快递公司自8月5日起迅速响应,将单票底价调整至1.4元,其中中通和圆通更是开出了1.46元和1.43元的“高价”。

尽管这次涨幅看似微小,但对于电商卖家而言,尤其是那些主打“9块9包邮”低利润商品的商家,这0.4元的增加可能直接吞噬掉他们的全部利润。高客单价商品的商家或许能够轻松消化这一成本,但低利润商家则面临严峻挑战。

随着快递费用的上涨,以及即时零售对“最后一公里”配送市场的激烈争夺,传统电商行业正站在一个新的十字路口。消费者们长期享受的“包邮”福利,或许即将成为历史。

那么,这上涨的快递成本最终将由谁来买单?答案并非单一,而是将在整个电商生态链中进行传导和分摊。首当其冲的是电商卖家,他们直接承受着成本上涨的压力。随后,这一成本将以隐蔽的方式转嫁到消费者身上,如提高商品价格、提升“包邮”门槛,或是通过降低服务体验来抵消成本增加。例如,消费者可能会发现快递时效变慢,送货上门服务减少等。

在快递行业内部,这次涨价也预示着一场利润重新分配的博弈即将上演。长期以来,加盟制快递网络的末端网点在价格战中承受着巨大压力,网点倒闭、跑路现象频发。如果增加的0.4元收入大部分被快递公司总部截留,而末端网点的派费没有相应提高,那么整个系统的稳定性依然堪忧。

回顾过去,快递行业的价格内卷现象尤为显著。在高度同质化的竞争环境下,价格成为唯一的竞争手段。随着电商市场的爆发式增长,快递业陷入了“无限战争”的泥潭。通过极限低价抢占市场份额,再通过提价实现盈利的“烧钱”模式盛行一时。然而,当投资回报率降至冰点,资本的热情退潮,快递公司们失去了继续内卷的动力。

事实上,快递单量上涨、单价下滑的趋势已经持续了至少五年。从2019年至2024年,快递市场规模突破1.4万亿,但单票均价却整体下降了32%。投资者们发现,“垄断后盈利”的剧本迟迟未能上演,各大快递公司财报中“增收不增利”甚至“增收还减利”的现象屡见不鲜。油价、人力等成本的上涨更是雪上加霜,处于一线的加盟商们苦不堪言。

下游市场格局的变化也给快递行业带来了巨大压力。电商增速放缓,资本市场回归理性,从看重“市场份额”转向看重“盈利能力”。当投资回报率预期降低,资本的热情退潮,快递公司们失去了打价格战的底气和弹药。因此,告别价格战,回归理性的成本定价成为必然选择。

这次集体提价背后所展现的转向目标,是从“份额优先”转向“利润优先”。这将倒逼快递公司将竞争重点从价格转移到服务质量、运营效率和技术创新上。对于消费者而言,这或许并非坏事,因为这将促使快递公司提升服务体验,构建真正的护城河。

从产业视角来看,物流成本的显性化正在重塑传统电商格局。过去被极低物流成本所掩盖的商业模式问题如今浮出水面。严重依赖“包邮”来吸引用户的低客单价商品生存空间将被严重挤压。同时,这也可能加剧电商巨头们对即时零售等新业态的押注。当传统快递的成本与时效不再具备绝对优势时,主打“小时达”、从本地发货的即时零售在生鲜、日用等品类上的竞争力将进一步凸显。

随着快递费的上涨,消费者将面临更清晰的选择:是选择价格低廉但时效和服务标准化的基础快递,还是愿意为更快捷、更个性化的优质配送服务支付溢价?对商家而言,如何优化供应链、控制成本、提升商品本身价值将成为严峻考验。而对于多年来习惯“薅羊毛”的消费者而言,告别那个“万物皆可包邮”的时代或许真的来临了。