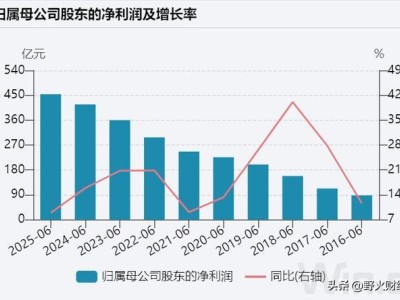

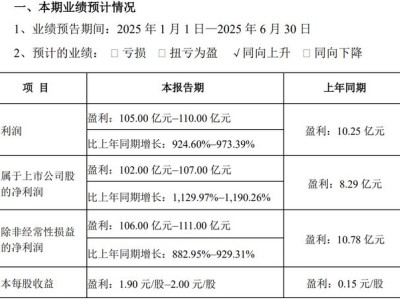

牧原股份,这家生猪养殖业的巨头,近期以其令人瞩目的半年报数据震撼了市场。报告显示,2025年上半年,公司实现归母净利润102亿元至107亿元,同比增幅高达1129.97%至1190.26%,这一数字不仅刷新了行业内的纪录,更打破了外界对生猪养殖企业“靠天吃饭”的固有印象。

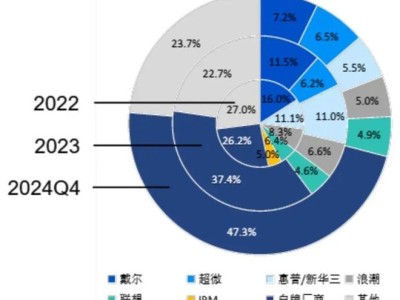

在业绩预告披露之前,牧原股份就已宣布了赴港上市的计划。根据招股书,按生猪出栏量计算,牧原股份以7160万头位居全球首位,市场份额占比5.6%,这一数字甚至超过了全球排名第二至第四的养猪企业出栏量的总和。超预期的业绩表现与港股上市的资本动作,共同勾勒出了牧原股份“周期逆袭+国际化跃迁”的发展蓝图。

然而,亮丽的业绩背后,牧原股份也面临着严峻的挑战。公司的负债总额持续高企,2022年至2025年一季度,负债总额分别为1048.77亿元、1213.68亿元、1101.13亿元和1173.16亿元,资产负债率也维持在较高水平。尤其是流动负债高达926.48亿元,而账面货币资金仅235.66亿元,难以覆盖短期到期债务。牧原股份的应付账款规模也维持在高位,接近180亿元,这在一定程度上占用了供应商的资金,若处理不当,可能引发供应链危机。

牧原股份的业绩爆发,主要得益于技术红利对资源依赖的替代。公司通过基因育种优化、低蛋白饲料配方及智能环控系统等手段,大幅降低了养殖成本。同时,数百个养殖基地构建的“12小时饲料供给圈”,也有效降低了物流损耗率,使规模成为技术溢价的放大器。然而,这种成本压缩的空间正在逐渐逼近物理极限。2025年成本下降主要源于饲料价格低位,而非技术突破。随着豆粕价格反弹,成本可能会上升。同时,智能设备投入使折旧占比上升,进一步提效需要天量研发投入。

在国际化方面,牧原股份主要采取轻资产战略,以技术解决方案输出为核心,而非直接投资实体养殖。这种模式虽然可以降低资金压力,快速切入海外市场,但也面临着跨国文化差异、法律环境复杂性及管理不确定性等挑战。牧原股份的港股上市被包装为“国际化跳板”,实则更像是高负债压力下的求生之举。公司计划将募集资金的20%用于研发,30%投向海外扩张,却无专项资金用于债务削减。这引发了市场对其在高负债背景下的信用风险的担忧。

牧原股份的业绩暴增与港股上市盛宴,实际上是一场用财务杠杆绑架产业周期的危险游戏。公司既要靠猪价上涨维持现金流,又需低价挤压对手以提升市占率;既用高负债支撑规模,又借港股故事粉饰财务脆弱性。在这场豪赌中,牧原股份能否成功逆袭,尚需时间给出答案。