人工智能领域近期在全球范围内掀起了一股前所未有的投资热潮。从AI芯片到AI服务器,再到PCB行业、光模块行业,甚至是更为细分的液冷、电源和电力行业,都见证了市值的飙升。

然而,这股热潮背后却隐藏着潜在的危机。历史上,光伏产业、风电行业和锂电池产业都曾经历过类似的繁荣与随后的崩溃,给市场留下了深刻的教训。

就在不久前,全球领先的AI服务器制造商之一——超微电脑,下调了其财年销售额预测,并公布的季度业绩与利润预测均低于市场预期。这一消息导致公司股价在盘后交易中暴跌超过17%。

具体来看,超微电脑预计其2026财年首季度的营收将在60亿至70亿美元之间,调整后每股盈利在0.4至0.52美元之间,这两个数字均低于分析师的预期。而公司已经公布的上一季度营收为57.6亿美元,也略低于分析师的预期。

尽管业绩未达预期,但超微电脑的股价今年以来的涨幅却高达88%,大幅跑赢了纳斯达克100指数和标普500指数,甚至一度超过了AI芯片巨头英伟达。

市场之所以对超微电脑寄予厚望,是因为它凭借独特的液冷技术深度绑定了英伟达,并成功获得了微软、谷歌、亚马逊、meta和特斯拉等科技巨头的人工智能服务器订单。然而,现实却给了市场一记重击。

超微电脑不仅未能交出超预期的业绩,反而大幅下调了2026财年的营收预期,从原来的400亿美元降至330亿美元。这一戏剧性的转变,揭示了人工智能行业竞争的白热化和内卷程度。

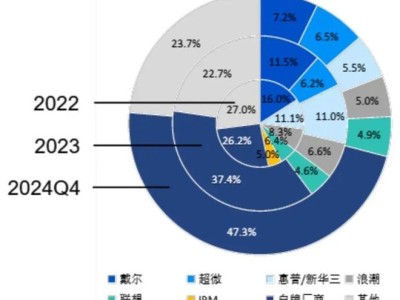

自2022年底ChatGPT问世以来,英伟达高端芯片的需求被引爆。超微电脑凭借液冷技术迅速占据市场6.2%的份额,完成了从0到1的突破。然而,随着其他市场玩家的觉醒,竞争变得愈发激烈。

戴尔、惠普、浪潮、联想以及英伟达自家的AI服务器品牌,还有富士康等白牌厂家开始快速调整策略,全力押注AI。竞争对手的业绩开始企稳,比如戴尔上调了年度利润预期,惠普第二季度的营收和利润均超过市场预期。

人工智能未来的竞争将更加血腥。一方面,谷歌、微软、亚马逊和meta这四大科技巨头之间的竞争已经进入白热化阶段,他们频发地互挖AI科技人才,疯狂扩建数据中心。另一方面,人工智能产业链上的各个环节,如AI服务器、AI芯片、PCB和光模块等,也都在大规模地扩建产能。

然而,人工智能行业的快速发展已经遇到了巨大的瓶颈期。其中一个关键问题是数据不足。Dell集团创始人Michael Dell曾指出,AI是火箭,数据就是燃料。然而,互联网上的数据增长正在放缓,高质量的数据资源越来越稀缺。

低质量的数据不仅无法为AI模型的训练提供正面作用,反而可能产生负面影响。这就像给火箭添加了劣质燃料,火箭飞得越高,空中解体的风险就越大。

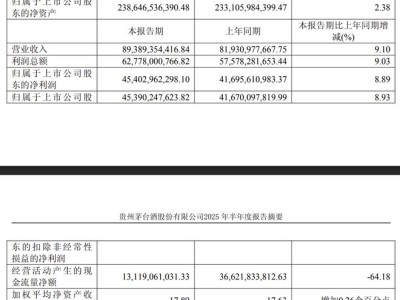

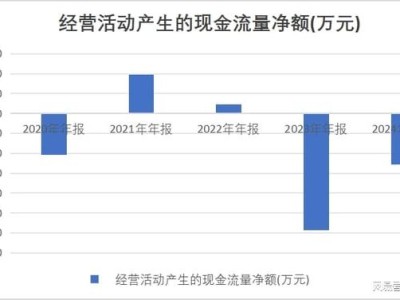

人工智能行业的内卷现状也不容忽视。越来越多的企业进入该领域,导致产能不断扩大,价格战频发,利润率下降。超微电脑最新的季度利润预测显示,营业利润率仅为5%,远低于华尔街分析师的预期。

富士康旗下的AI服务器子公司工业富联也面临着毛利率下滑的问题。尽管在2023年,公司整体毛利率反弹至8.06%,云计算业务毛利率增至5.08%,但2024年综合毛利率再次下滑至7.28%,主要是因为AI服务器市场竞争激烈,研发投入增加,稀释了盈利。

AI服务器巨头Dell也提到了行业竞争加剧的问题。公司在会议中提到,最新季度的毛利率和Non-GAAP净利率均有所下降,主要原因是竞争激烈和营业成本提高。

人工智能行业虽然仍在快速发展,但当下的内卷现状却让人警惕是否会重演产能过剩的悲剧。历史总是惊人的相似,光伏行业曾经的繁荣与崩溃就是一个活生生的例子。

如今的人工智能产业,在某些方面正呈现出类似的发展轨迹。产能扩大、竞争加剧、库存增多、毛利率降低等问题已经在部分领域显现。因此,投资者需要更加谨慎,不能仅仅基于对AI未来的美好预期而忽视企业的基本面和市场风险。