百果园风波:高端水果背后的品质与价格之争

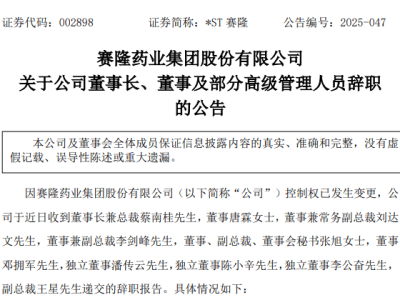

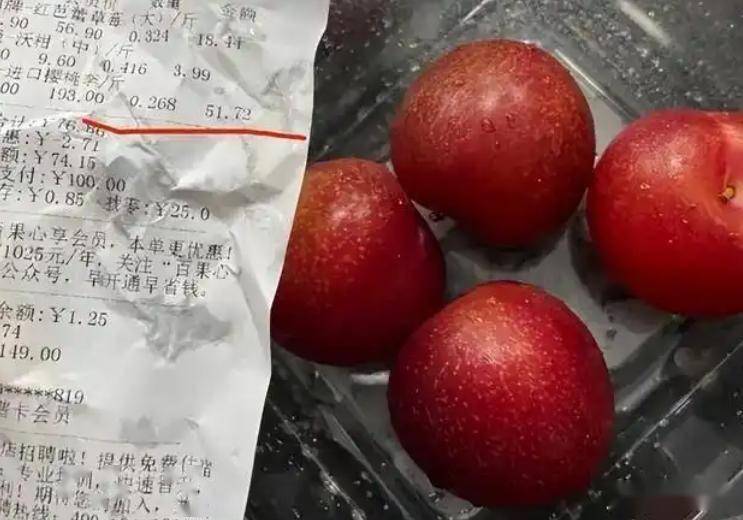

深圳科技园,白领王雯在百果园收银台前遭遇了一次意外的“震撼教育”。一颗颗标注着“智利进口”的樱桃李,仅仅四颗,却让她付出了51元的代价。深夜,她在朋友圈发出了“月薪两万,买不起百果园的水果”的感慨,配图是那张令人咋舌的购物小票。一时间,评论区议论纷纷,“天价李子”成为了热议话题。

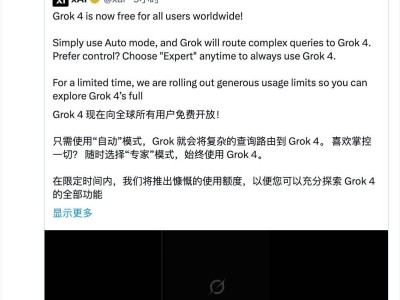

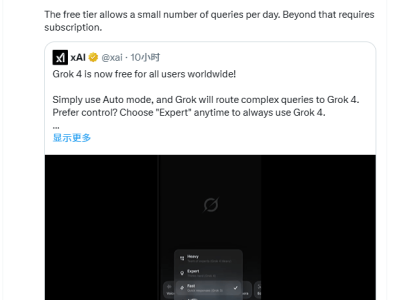

就在此事发酵之际,百果园董事长余惠勇的一段视频在网络上引起了轩然大波。视频中,他身着灰色Polo衫,平静而坚定地表示:“我可以轻易给顾客留下便宜的印象,但品质低劣的水果,价格同样可以大打折扣。”他进一步阐述了自己的商业理念:“商业只有两条路可走,要么利用消费者的无知,要么教育消费者走向成熟。我们选择后者。”

然而,余惠勇的这番言论发布之时,百果园正经历着前所未有的寒冬。2024年财报显示,公司营收同比下滑9.8%,近五年首次出现3.91亿元的亏损,门店总数从6093家锐减至5127家。这一数据,与余惠勇去年初提出的“十年千亿营收、万家门店”的宏伟目标形成了鲜明对比。

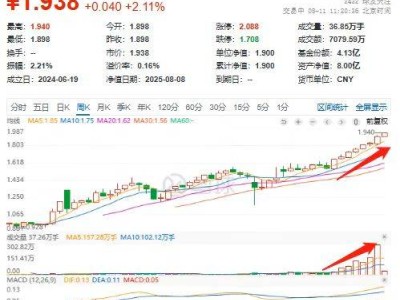

资本市场的反应更为直接。自2023年1月登陆港交所后,百果园市值一度逼近百亿港元,但到了2025年8月,股价已跌至1.75港元,市值蒸发超过80%。加盟商李鑫的遭遇便是这一现实的缩影。他在重庆投资20万开设三家百果园门店,三年后却亏损30万,其中两家已倒闭。他抱怨道:“公司强制压货,难卖的水果堆满仓库,最后烂掉的损失全由我们承担。”

消费者与百果园之间的矛盾焦点,在于“品质”与“价格”之间的巨大落差。余惠勇强调高品质水果的供不应求,并列举了298项农残检测标准来佐证其溢价的合理性。然而,这一说法却遭到了不少水果摊主的质疑。上海某菜市场的水果摊主陈伯直言:“同产地的阳光玫瑰葡萄,百果园卖79.6元一斤,我这儿只要36元。糖度?顾客尝过都说我的更甜!”

这种品质与价格的割裂,在投诉平台上体现得尤为明显。黑猫投诉平台上,关于百果园的投诉累计超过3000条,其中60%都指向了“水果变质不退款”、“高价西瓜不甜”、“昂贵榴莲长虫”等问题。央视还曾曝光过武汉门店将腐烂水果切块售卖、上海门店因农药残留超标被罚等事件。这些负面新闻,无疑进一步加剧了消费者对百果园的不满。

那么,百果园消失的利润究竟去了哪里?答案或许隐藏在其高昂的采购成本之中。当盒马推行产地直采、山姆会员店靠批量采购压低价格时,百果园仍坚持400多项分级标准筛选果品,这无疑大大增加了其采购成本。尽管公司在2024年财报中多次提及“性价比”,并承认“战略性增加中低端水果占比”,但客单价仍然下跌了20%。

面对加盟商的不断撤退,百果园也展开了自救行动。为挽留加盟商,公司宣布在2024年8月至2025年7月期间暂停收取特许权使用费,并对新店补贴营业额的4%。然而,这一举措能否挽回加盟商的信心,仍有待观察。

在这场风波中,百果园门店也悄然发生了变化。上海静安某店铺内,虽然进口葡萄依然占据着LED冷光区的显眼位置,但价签旁却新增了“今日特惠”标牌。新疆香梨以9.9元一斤的价格出售,仅为常规品的三分之一。店员低声解释道:“这是总部要求的引流款,但很多人买完特价商品就走了。”

走出百果园,街对面的社区水果摊前热闹非凡。穿睡衣的居民们围在一起挑选水果,老板娘正大声吆喝着“荔枝十元三斤”。一位老人拉着孙子路过百果园的葡萄展柜,孩子好奇地伸手去抓晶莹的果串,却被老人急忙拽回:“乖,那是金子做的。”这一幕,或许正是百果园当前处境的真实写照。