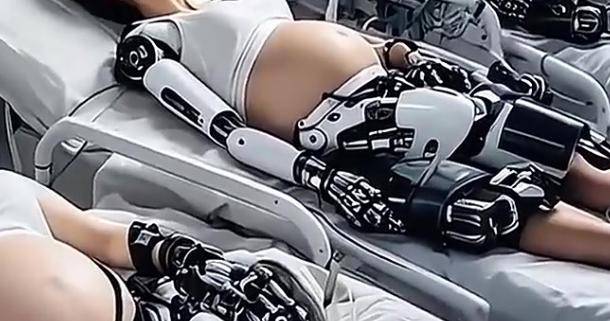

近日,一则关于“孕育机器人”即将面世的消息引起了广泛关注。据多家媒体报道,这一创新技术预计将在一年内推出,为全球带来前所未有的生育方式变革。

据悉,“孕育机器人”不仅能够模拟人类十月怀胎的过程,还能“生出”孩子,这在一定程度上挑战了传统的生育观念。更令人惊讶的是,这款机器人的价格相对亲民,预计不超过10万元人民币,使得更多家庭有机会接触这一前沿科技。

这一消息的传出,引发了社会各界的热议。对于许多母亲而言,十月怀胎的艰辛与育儿的压力是她们生活中的重要挑战。而“孕育机器人”的出现,为她们提供了一种全新的选择,或许能够减轻这一负担。同时,对于那些因身体状况或生活规划无法亲自经历怀孕和分娩的人来说,这项技术无疑是一个颠覆性的突破。

“孕育机器人”的研发团队表示,他们的目标是让这项技术更加普及,而不仅仅局限于少数高端用户。通过亲民的价格定位,他们希望更多家庭能够受益于这一科技进步。

然而,这一技术的推出也引发了诸多争议。其中最大的疑问在于,“孕育机器人”究竟是如何实现生育功能的?是机器人的内部结构能够真正完成生物意义上的胚胎发育,还是仅仅通过高保真系统模拟怀孕的所有生理与情感状态?这两种截然不同的解读,直接触及了该项目的本质。

研发团队透露,他们的技术基于一套相对成熟的“孕育箱”,目前正在努力将这一技术植入到仿人形机器人中。然而,这一过程面临着诸多挑战,包括物理仿生的难题、生命体征的模拟以及情感智能与安全性的考量。

关于“孕育机器人”的受众问题也引发了广泛讨论。有人认为,这项技术可能满足那些不想结婚但又希望有孩子的人群需求。然而,这一观点也引发了关于科技与社会伦理边界的深层思考。

值得注意的是,“孕育机器人”的研发者张其峰博士并非一位空想家。他曾在新加坡南洋理工大学获得博士学位,并放弃了高薪职业,投身机器人创业浪潮。他的公司在初期凭借餐饮配送机器人获得了成功,证明了他不仅具备前瞻视野,还具备实际执行力与商业头脑。

随着“孕育机器人”的面世日益临近,关于这一技术的争议和讨论也将持续升级。这一创新科技究竟能够带来怎样的变革,还需要时间来验证。