在广州这座历史悠久的商贸之都,港口的繁忙景象一直是城市经济活力的生动写照。近日,交通运输部公布的2025年上半年全国主要港口吞吐量数据,揭示了广州港在新时代背景下的显著变化。

数据显示,上半年全国主要港口货物吞吐量达到89亿吨,同比增长4.0%。而在集装箱吞吐量排名中,上海港、宁波舟山港、深圳港、青岛港和广州港位列前五。尤为引人注目的是,广州港的运输结构发生了显著变化,外贸集装箱量首次超越内贸集装箱量,增速更是位居全国沿海主要港口之首。

这一转变背后,是广州港在国际航线开拓、货物出口增长以及物流枢纽能级提升等方面的不懈努力。中国(深圳)综合开发研究院前海分院副院长胡振宇指出,广州港正逐步摆脱“内贸港”的标签,向更全面的外贸枢纽港口转型。这一转型不仅得益于港口自身的积极作为,如航线布局优化、港区配套完善以及招商策略调整,更离不开南沙优越的区位和腹地条件。

广州港背靠的粤港澳大湾区,是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。这里制造业发达,产业集聚度高,为广州港提供了源源不断的货源。广州港正从一个以内贸为主的区域港口,向内外贸融合、物流链完整、功能更多元的现代化港口转型。其结构和功能正朝着更高能级和更广辐射的方向重塑,成为连接海洋运输与内陆经济的重要节点。

上半年,广州港的外贸货物吞吐量和集装箱吞吐量均实现了大幅增长。这与广东外贸出口的平稳增长密不可分。作为华南地区重要的集装箱枢纽,南沙港区拥有深水航道和国际航线,承担了广州港大部分的外贸运输量。以汽车出口为例,南沙汽车码头是全国最大的汽车滚装码头集群,上半年外贸出口汽车同比增长超50%。

为了吸引更多企业从广州港出口货物,广州港推出了一系列利好政策。例如,延长北美线外贸出口普通重箱的免堆期至30天。接连开辟国际新航线也是广州港外贸集装箱吞吐量增长迅速的重要原因。今年以来,广州港推动净增7条外贸航线,集装箱班轮航线达到285条,其中外贸航线179条。

广州港不仅承担本地货物的运输任务,更成为连接内陆与海外市场的中枢节点。通过大力发展海铁联运,广州港新增了多个内陆办事处,完善了内陆网点布局,打造了“湘粤非”“渝穗”等区域平台。海铁联运班列的开通,使得港口能够承接更多外地货源,从粤港澳大湾区运往全球。

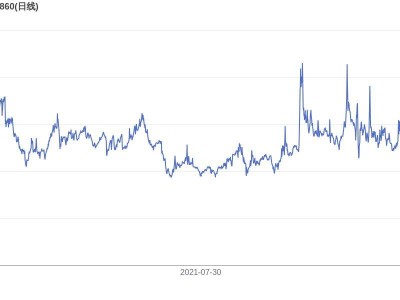

然而,在全国主要港口动能强劲的背景下,广州港也面临着激烈的竞争。自2022年起,广州港的集装箱吞吐量被青岛港反超,排名退至全国第五。深圳港则凭借全国“外贸第一城”的地位和丰富的外贸集装箱班轮航线,以及跨境电商的快速发展,贸易量陡增。

胡振宇认为,现阶段南沙港的整体优势还远远没有被发挥出来。未来,如果能推动离岸贸易发展,打通资本自由进出通道,并进一步做强期货市场与价格指数等功能,南沙港的战略作用将显著提升。同时,他也指出,广州港需要通过“修内功”提升内外贸循环能力,创造新市场,才能走出新局。

近日,广州商贸服务型国家物流枢纽入选国家发展改革委新一批国家物流枢纽建设名单。至此,广州已集齐空港型、港口型、生产服务型、商贸服务型四大国家物流枢纽,成为全国极少数“四型兼备”的枢纽城市之一。这标志着广州在全球物流网络中的地位进一步凸显,“千年商都”正向国际物流中心迈进。

然而,广州港在发展过程中也面临着一些挑战。尽管南沙港口的吞吐量和整体发展体量已居全国前列,但对周边区域的带动作用有限,呈现“港口孤岛化”现象。这与区域协调发展目标相悖,反映出发展模式需调整。未来,广州港需要与大湾区城市群形成更紧密的产业协同网络,打造联通世界、辐射内地的战略枢纽。

在粤港澳大湾区内部,各港口的有效竞合是推动城市群协同发展的关键因素。深圳港、广州港等对外开放程度高、货物运输量大的港口,需要与湛江港、阳江港等同属沿海地区的港口形成互补,共同推动整个南部沿海港口群的协同发展。未来,海南自贸港封关将给南部港口带来新的机遇,有望带动徐闻港和湛江港的发展,进一步推动中国南部沿海港口在定位和发展上的重新布局。