在中国汽车市场的波澜壮阔中,一个时代的落幕总是伴随着诸多标志性事件。外资品牌的撤退、合资公司的解体,以及中国自主品牌的崛起,共同编织了这一转型时期的复杂图景。其中,三菱汽车在华业务的逐步撤离,尤为引人瞩目。

回望过去,中国汽车工业在起步阶段,曾深深受益于海外车企的技术引入与合作。大众、丰田、三菱等品牌,不仅为中国汽车市场带来了先进的技术,更为整个工业体系的建设奠定了坚实基础。三菱,尽管在合作中常被比作“浪子”,但其与多家中国企业的联姻,无疑为中国汽车工业的各个时期注入了关键动力。

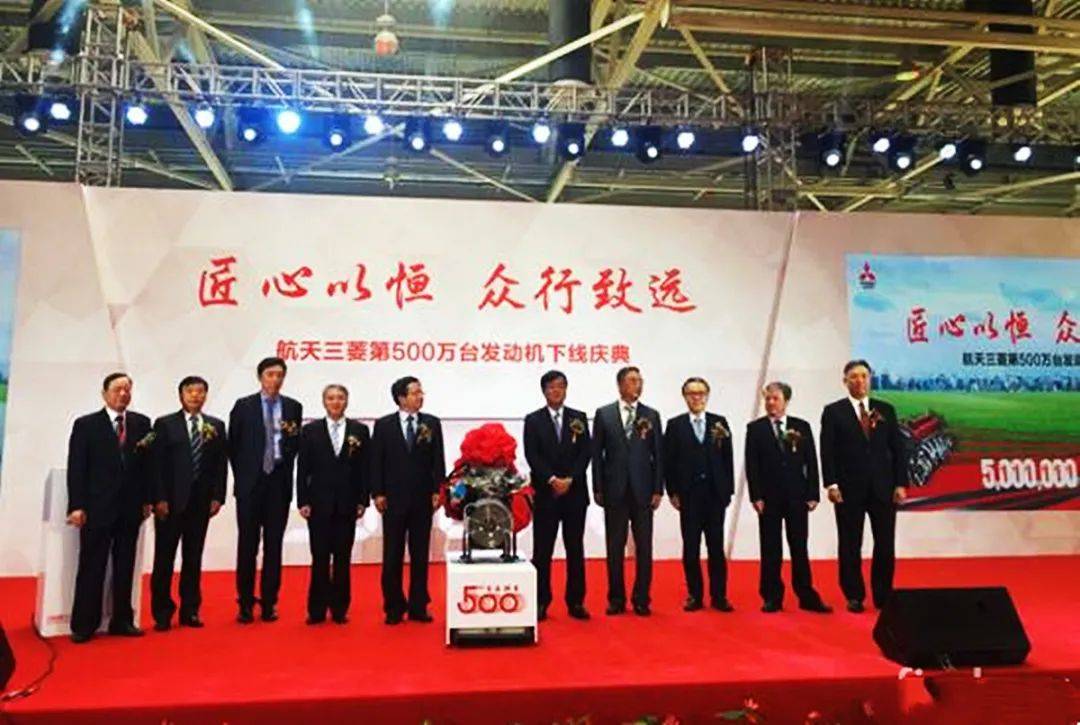

特别是在发动机领域,三菱发动机几乎成为了中国汽车厂商从无到有、从小到大的“哺育者”。自上世纪80年代技术合作开始,三菱发动机便广泛应用于中国各大车企的车型中,以其皮实耐用、性价比高的特点,赢得了市场的广泛认可。从东安三菱到沈阳航天三菱,三菱发动机的身影几乎遍布中国车市。

然而,时过境迁,随着中国车企对发动机自研技术的执着追求,三菱发动机在华的市场地位逐渐受到挑战。当吉利、比亚迪、长城、长安、奇瑞等主流中国车企纷纷推出自家研发的发动机,并获得市场正向反馈时,三菱发动机的需求量急剧下降,其曾经的辉煌不再。

东安三菱和沈阳航天三菱的发动机业务,曾被视为三菱在华扭转颓势的关键。然而,随着中国车企发动机技术的不断进步和市场需求的转变,三菱发动机逐渐失去了用武之地。即便是依靠东南、陆风、众泰等尚未倒闭的厂家订单维持供应,也难以掩盖三菱发动机在华业务的衰落。

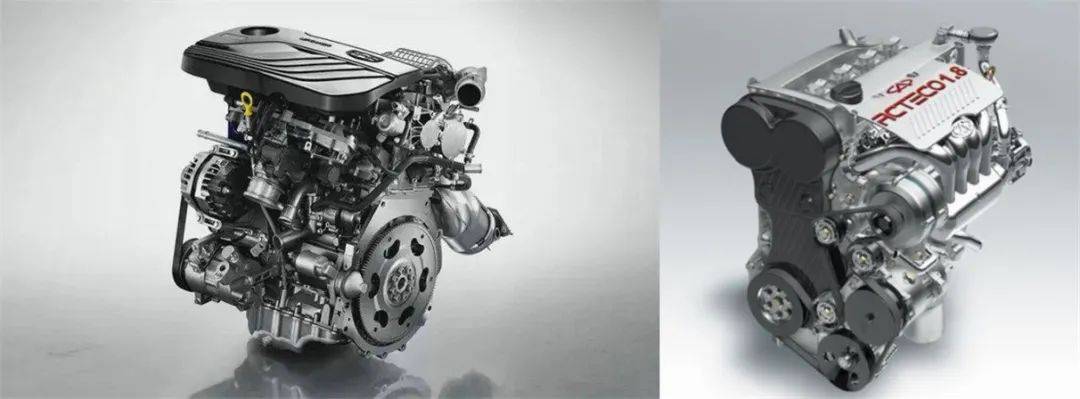

以吉利和奇瑞为例,这两家中国车企在发动机技术的研发上从未滞后。吉利从早期的丰田8A发动机到自主研发的4G系列发动机,再到与沃尔沃合作后的技术飞跃,其工业基础得以不断巩固。奇瑞则通过ACTECO系列发动机的研发,打破了技术封锁,并在后续推出了热效率领先业界的4T15B系列发动机。

与此同时,新能源产业的崛起进一步改写了汽车市场的格局。尽管传统发动机技术依然重要,但插混、增程等新型动力系统的兴起,使得发动机技术的研发面临新的挑战。三菱汽车在此背景下重新评估其区域策略,最终决定撤出沈阳航天三菱的运营,标志着其在中国发动机市场的彻底退出。

值得注意的是,三菱发动机合资公司的退出,并未阻碍中国车企在发动机领域的进步。相反,一些企业如东安动力,在新的领域焕发出勃勃生机。东安动力凭借在增程动力三大发动机市场的精准把握,销量飙升,营收和净利润均实现大幅增长,成为新势力企业的头部合作供应商。

三菱动力的离开,是中国汽车市场变迁的一个缩影。它提醒我们,无论曾经多么辉煌,如果不能紧跟时代步伐,终将被时代所淘汰。中国汽车工业的崛起,不仅体现在自主品牌的日益强大,更体现在对核心技术自主可控的不懈追求。