在AI领域的风起云涌中,一句震撼人心的断言近期引发了广泛讨论。金沙江创投主管合伙人朱啸虎直言不讳:“90%的Agent将被大模型吞噬。”此言一出,立即将焦点引向了近一年来AI圈最为炙手可热的Agent技术。

随着“Agent之年”过半,一系列令人忧虑的信号开始浮现。上周,Manus宣布总部迁至新加坡,并大幅裁员80人,同时放弃了国内版本的上线计划。这一系列动态,不禁让人疑惑:Manus究竟遭遇了什么?

Manus背后有着BenchMark等美元基金的强力支持,其底层模型涵盖了Gemini、Claude等海外知名模型,加之曾一度陷入算力资源短缺的传闻,其出走显然并非经营失败所致,而是形势所迫的调整。然而,以Manus为代表的通用Agent,却似乎仍笼罩在阴霾之下,收入变现与用户活跃度双双下滑。

这一局面,深刻揭示了通用Agent赛道的核心困境:在技术热潮与资本狂欢之后,通用Agent尚未找到能够吸引并留住广大C端用户的杀手级应用场景。它们更多地停留在半成品PPT与几份报告的阶段,难以真正走进用户的日常生活。

通用Agent市场正面临双重挤压:一方面,大模型能力的不断提升,使得用户可以直接调用模型完成任务,无需再通过Agent作为中介;另一方面,垂类Agent以其精准与高效,在企业端应用中逐渐占据上风。

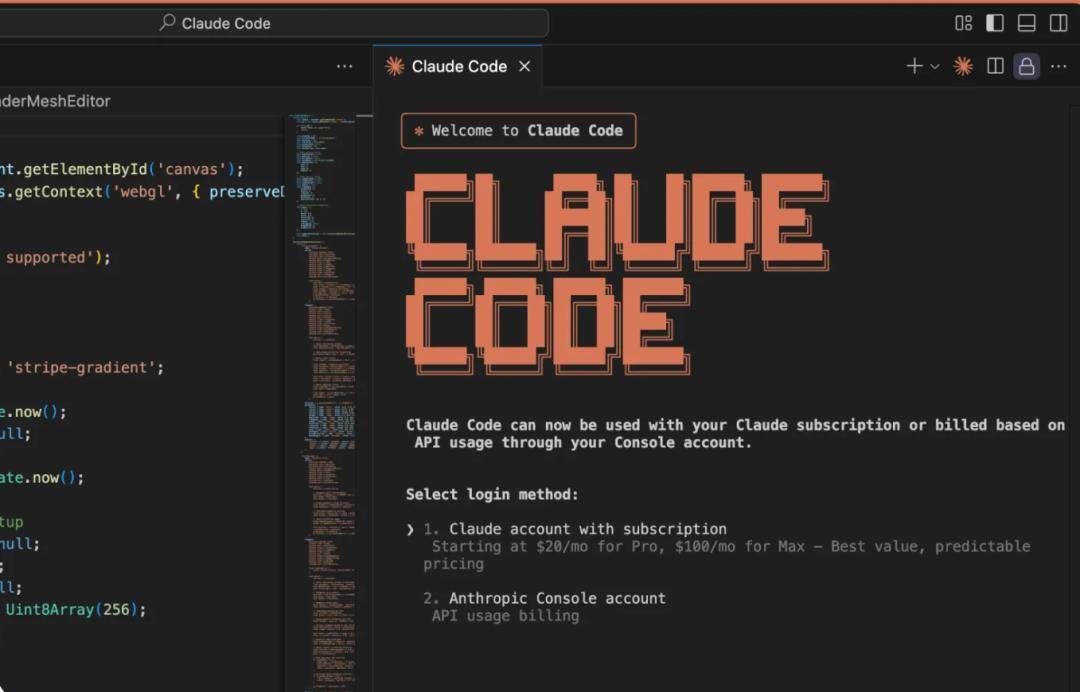

以AI代码为例,Anthropic的Claude、谷歌的Gemini等模型,其编码能力随着更新不断提升。用户不仅可以通过这些模型的自研编码工具实现自主编程,还能以相对低廉的价格享受不限量使用模型的便利。相比之下,Manus等通用Agent的高订阅价与积分制消费模式,显得缺乏竞争力。

在企业端,通用Agent同样难以与垂类Agent相抗衡。垂类Agent能够针对特定场景进行优化,与企业内部知识库、业务流程系统深度集成,提供更为精准与高效的服务。而通用Agent则往往依赖于庞大的“黑盒”模型,其决策过程不透明,输出结果存在一定的随机性,难以满足企业对准确度的严格要求。

通用Agent在用户端也未能找到足够吸引人的应用场景。尽管Manus、Genspark等通用Agent在商业化上取得了一定成绩,但短期的流量上涨过后,访问量与收入均出现了不同程度的下滑。这表明,通用Agent的使用体验并未能让用户持续为之付费。

面对这一困境,通用Agent赛道上的玩家们并未放弃探索。一些公司开始尝试通过技术创新来突破瓶颈,如MiniMax将新的线性注意力机制应用于模型中,大幅扩展了智能体能够承载的文本量;月之暗面则强调“模型即Agent”,通过强化学习技术提升模型的泛化能力。

然而,通用Agent的路还很长。只有依靠持续的技术突破与场景深耕,才能真正找到杀手级应用场景,并让用户心甘情愿地为之买单。在这个过程中,通用Agent需要从简单的“工具调用器”进化为具备“自主学习”与“环境适应”能力的智能体,才能真正成为用户的得力助手。