公募基金界再度掀起波澜,一位管理着百亿规模固定收益产品的明星基金经理张翼飞,近期宣布从安信基金离职,据传将踏入私募领域,此举引发了业界的广泛关注。

2025年初,公募基金经理离职潮汹涌而至,多位行业内的知名人物纷纷选择清仓式卸任旗下管理的基金产品,离职人数创下了近年来的新高。在这股离职浪潮中,“公转私”成为了一个显著的趋势,无论是管理着百亿规模的行业大佬,还是在细分领域崭露头角的“黑马”,都纷纷选择离开公募舞台,投身私募江湖,试图在新的领域书写职业新篇章。这一现象不仅反映了个人职业选择的变迁,更深层次地揭示了公募基金行业格局的深刻变化。

面对这一趋势,人们不禁要问,那些曾经风光无限的公募基金经理,在转战私募后能否延续昔日的辉煌?哪些因素会影响他们的业绩表现?又将给整个行业带来怎样的影响?为此,记者进行了深入调查。

人才流动加剧:政策与市场双重作用下的行业变革

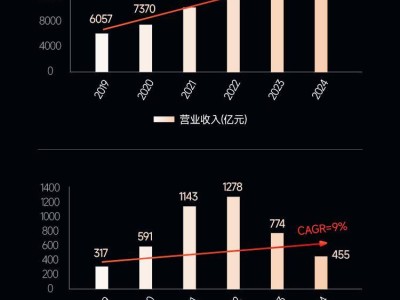

2025年的公募基金行业,正经历着一场前所未有的人才流动风暴。据Wind数据统计,截至7月15日,年内离职的基金经理人数已逼近200大关,达到了196人,这一数字创下了近年来的新高,与2024年、2023年同期相比,分别增长了11.4%和20%。

在这批离职的基金经理中,不乏行业内的佼佼者,如建信基金的周智硕、泰达宏利的王鹏、华商的周海栋、景顺长城的鲍无可等,他们的离职无疑给行业带来了巨大的震动。而在这批离职潮中,选择投身私募的人数占据了相当大的比例。

回顾近年来公募基金行业的人才流动,尤其是绩优基金经理的离职现象,往往与市场牛熊周期紧密相连。从2007年牛市开启的公募基金经理转向私募的早期探索,到2012年前后“公转私”浪潮的兴起,再到2020年牛市行情中“公转私”序幕的悄然拉开,每一次市场波动都伴随着基金经理的大规模流动。

而这一次,从去年开始的公募基金经理离职潮,更是掀起了一轮新的“公转私”热潮。安爵资产董事长刘岩指出,这一现象是监管政策、市场与行业结构等多重因素共同作用的结果。

随着《推动公募基金高质量发展行动方案》的实施,主动管理权益类基金全面推行浮动费率制,基金经理薪酬与三年期业绩强绑定,业绩不达标的基金经理面临薪酬下调甚至淘汰的风险。这一机制打破了公募基金行业“旱涝保收”的生态,迫使部分基金经理选择离职或被淘汰。

同时,头部基金公司凭借投研资源和平台优势形成“虹吸效应”,使得中小基金公司的生存空间被大幅压缩。2025年一季度,非货管理规模前十的公募机构市场集中度升至58%,导致中小公司的知名基金经理为了寻求更好的资源支持,大量选择跳槽至头部机构或投身私募。

业绩分化:褪去平台红利后的真实考验

据私募排排网数据显示,截至2024年年底,“公转私”的基金经理人数已达到863名。这些基金经理在私募领域的发展各不相同,有的自立门户成立私募公司,有的加盟已有私募平台。但无论选择何种路径,最终都要靠业绩说话。

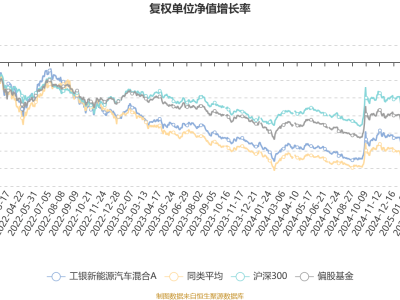

从整体来看,“公转私”的基金经理在私募市场的业绩表现呈现出较大的分化。据统计,截至2024年年底,私募市场共有30995位基金经理,其中有公募从业背景的基金经理占比约3%,他们管理的产品全年收益均值为18.43%,在所有类型的基金经理中排名第二。但正收益产品占比却是最低的,显示出产品业绩的较大分化。

以近几年“公转私”的公募名将为例,他们的业绩表现可谓几家欢乐几家愁。中欧基金原知名基金经理周应波在2022年成立上海运舟私募后,首只产品大卖30亿元,公司很快跻身百亿私募之列。然而,在2023年,运舟私募旗下产品重仓股遭强平的市场消息传出,虽然公司迅速辟谣,但管理规模已有所回落。

相比之下,周应波在公募基金的代表作中欧时代先锋、中欧明睿新常态等,任职回报在同类产品中名列前茅。而运舟私募旗下能查询到业绩的产品仅有周应波本人管理的运舟致远1号1期,虽然从近一年、成立以来的收益来看排名靠前,但近半年的短期业绩却不尽如人意。

中邮基金前知名基金经理任泽松被誉为“创业板一哥”,2018年收购集元资产转战私募赛道。然而,几年来该机构旗下产品业绩波动巨大,单周净值涨跌幅超过二十个百分点并不罕见。由任泽松管理的3只产品任职以来亏损均超过30%,尤其是从2022年开始连续三年亏损幅度惊人,引发了业内对其策略的质疑。

平台依赖:公转私基金经理面临的挑战

在刘岩看来,“公转私”基金经理在公募时期的高收益中,平台红利的贡献不容忽视。他分析指出,平台红利主要包括投研覆盖广度、交易执行效率、风控体系完善度等方面。公募基金公司通常拥有百人级的投研团队和全行业覆盖能力,而私募的研究团队规模相对较小,这可能导致基金经理在私募初期面临赛道打法失效的问题。

公募基金的智能交易系统和多层风控体系也是业绩稳定的重要保障。头部公募的算法交易系统可实现毫秒级订单执行,风控系统能实时监测持仓集中度、流动性风险等指标。而私募因成本限制,往往使用第三方交易系统,在极端行情下可能出现订单延迟或风控盲区。

因此,刘岩认为,“公转私”基金经理在初期往往面临平台依赖的挑战,这种依赖可能成为他们在新环境中难以逾越的鸿沟。投资者也需要理性看待“明星基金经理”转投私募现象,避免盲目跟投带来的风险。

双向流动:行业生态重构中的新趋势

随着基金经理的离职以及资管人才流动的常态化,这场“公转私”浪潮并非单向迁徙,而是资管行业生态重构的开始。未来3~5年,公私募行业或将呈现人才双向流动的新格局。

在市场环境波动和监管要求趋严的背景下,私募机构的部分专业人才可能会重新选择公募平台的稳定性。与此同时,私募领域灵活的投资机制和更具吸引力的收益分配模式,仍将持续吸引公募精英加入。这种差异化发展将推动整个资产管理行业形成更加健康、多元的生态体系。