在AI领域,一场关于Agent未来的讨论正悄然兴起。金沙江创投主管合伙人朱啸虎近期发表言论,预言“90%的Agent将被大模型吞噬”,此言一出,立即在行业内引起轩然大波。

朱啸虎的言论并非空穴来风。以Manus为例,这家曾备受瞩目的通用Agent公司,近期宣布总部迁至新加坡,并在国内进行大规模裁员,同时放弃了国内版本的上线计划。这一系列动作,无疑给通用Agent的前景蒙上了一层阴影。尽管Manus背后有BenchMark等美元基金的强力支持,且其底层模型涵盖了Gemini、Claude等海外知名模型,但面对现实的压力,它也不得不做出调整。

通用Agent的困境,不仅仅体现在Manus身上。整个赛道都面临着用户活跃度下降和收入变现难题。技术热潮和资本狂欢过后,通用Agent尚未找到能够吸引广大C端用户持续付费的杀手级应用场景。它们往往只能作为半成品出现在PPT中,或是成为几份报告中的点缀。

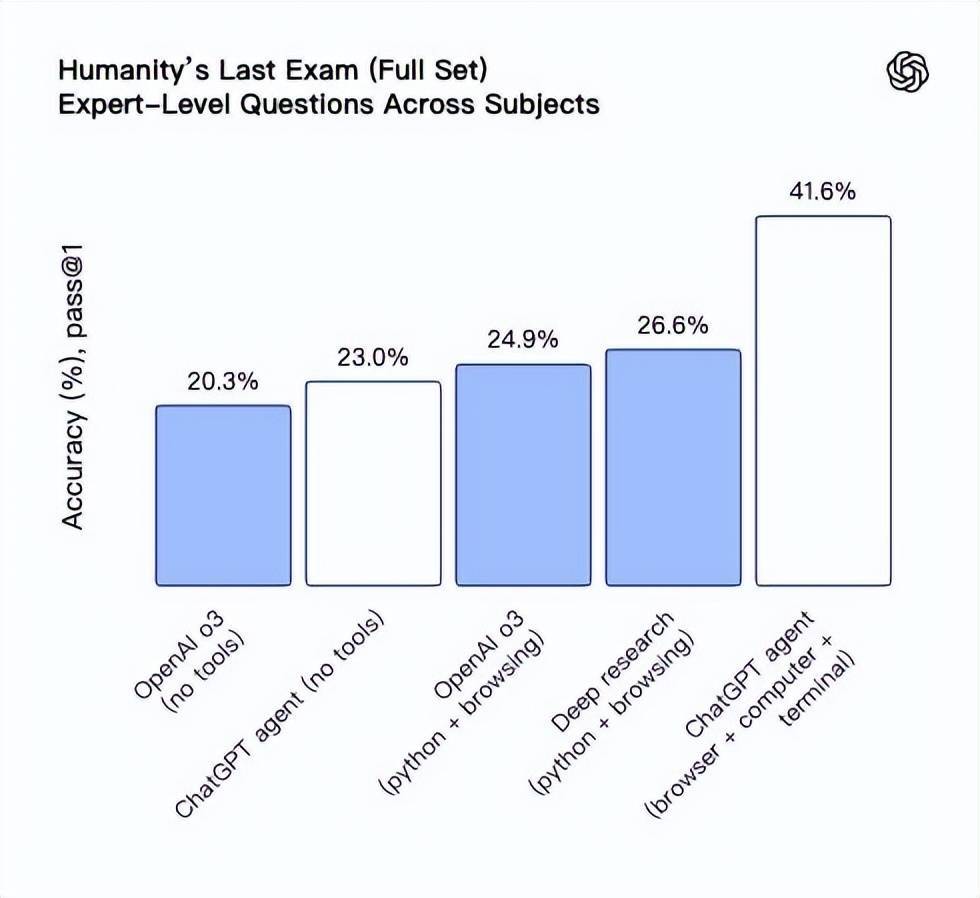

大模型能力的飞速发展,对通用Agent构成了直接威胁。随着模型性能的不断提升,用户可以直接调用模型来完成任务,而无需额外付费使用功能重叠的通用Agent产品。以AI代码为例,Anthropic的Claude、谷歌的Gemini等模型,其编码能力随着更新而不断提升。用户只需支付相对低廉的费用,就可以随意调用这些模型,完成复杂的编程任务。

在企业端,通用Agent同样面临着垂类Agent的竞争压力。垂类Agent针对特定场景进行优化,其准确度和效率远超通用Agent。因此,在引入新技术时,企业更倾向于选择垂类Agent来满足自身需求。通用Agent则因决策过程不透明、输出结果存在随机性等问题,而难以获得企业的青睐。

通用Agent的尴尬境地,也反映在用户对其热情的消退上。虽然通用Agent在商业化方面展现出了巨大的潜力,但短期的流量上涨过后,访问量和收入均出现了不同程度的下降。以Manus和Genspark为例,这两个商业化表现突出的产品,在6月份均出现了访问量和月度收入环比下跌的情况。

面对困境,通用Agent赛道上的玩家们并未放弃探索。他们试图通过技术创新和场景深耕来突破瓶颈。一些公司开始将强化学习等技术应用于Agent训练中,以提升其泛化能力和执行稳定性。同时,他们也在努力寻找更多贴合用户需求的应用场景,以吸引更多用户参与。