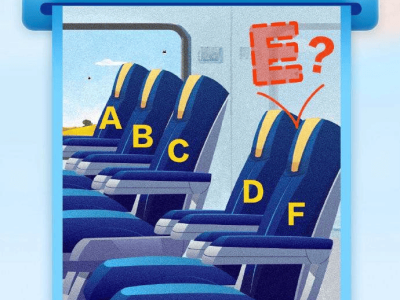

在2025年的炎炎夏日,一个看似荒诞不经的问题——“E座去哪儿了?”却在社交媒体上掀起了一场全民热议的风暴。网友们纷纷脑洞大开,创造出诸如“E座去视力表守门”、“E因不发音被开除字母界”等幽默段子,甚至衍生出了“E人专属座位”的趣味梗图。这场看似无厘头的讨论背后,实则隐藏着中国高铁设计团队对国际标准的深刻理解和人性化创新的智慧。

追溯历史,E座消失之谜的源头可回溯至20世纪初的航空业。1920年代,波音公司推出首款单通道客机时,工程师们巧妙地设计了A-F六字母座位编码系统,这一设计不仅便于乘客快速定位座位,还成为了全球航空业的通用标准。历经近百年的演变,国际航空运输协会在2015年进一步明确了这一编码体系,极大地提升了全球旅客的乘机效率。

然而,当这一体系遭遇中国高铁的五座位布局时,一场智慧的“字母减法”应运而生。中国高铁设计团队在保留核心逻辑的基础上,进行了适应性创新。他们通过三维建模技术,对多种排列组合方案进行仿真测试,最终确定了“保留首尾字母”的黄金法则。这一设计不仅维持了乘客对座位属性的直观认知,还实现了空间利用率的最大化,大大缩短了乘客找座时间,降低了误座率。

在这场“字母减法”中,F座意外成为了“最大赢家”。随着高铁时速的不断提升,窗外的风景成为了旅客重要的旅行体验之一。F座因其靠窗且便利出入的特性,在社交媒体上被冠以“黄金座位”的美誉,甚至催生了“F座黄牛”的灰色产业链。为了满足旅客对“移动观景台”的需求,设计团队特别为F座设计了倾斜的观景窗、可调节的阅读灯和USB充电口,将其打造成了一个舒适的“移动观景舱”。

E座的消失,不仅没有影响中国高铁的国际化进程,反而为其开辟了新的篇章。2024年,中国主持制定的《高速列车座位编码国际标准》获得ISO批准,将“保留A/F、C/D核心字母”的编码原则写入国际文件。这一标准已被多个“一带一路”项目采用,成为中国高铁输出的核心标准之一。设计团队还在研发基于增强现实的动态座位编码系统,预计将在未来的CR450动车组上首次应用,彻底告别“找座焦虑”。

这场由E座引发的全民讨论,实质上反映了标准化体系与个性化需求之间的动态平衡。中国高铁在遵循国际规则的基础上,通过微创新实现了体验升级。12306系统的选座功能更是将这一理念体现得淋漓尽致,不仅保留了传统的字母选座方式,还推出了“场景化选座”模式,为不同需求的旅客提供个性化的座位推荐。这种“千人千面”的服务能力,使12306用户满意度连续三年保持在全球铁路票务系统首位。

在这场没有E座的革命中,中国高铁不仅展现了技术层面的突破,更彰显了一个文明古国在现代化进程中的文化自信。当旅客们自然地走向A座或F座时,这场字母革命已经悄然取得了胜利。它告诉我们,最好的设计往往让人忘记设计的存在,而是让人们在不经意间享受到便捷与舒适。