近期,山西省某居民区楼下的烧烤摊成为楼上居民王某心中的一大困扰。深夜时分,烧烤摊的油烟与喧闹声不断侵扰着王某的宁静生活。尽管王某多次尝试与摊主沟通,但问题始终未能得到解决。情绪累积至极限,王某最终选择冲进烧烤店内大闹一场,这一事件迅速引起了社区的广泛关注。

类似的情况并不罕见。回顾2018年,某市一小区内,李女士长期遭受楼下张先生深夜练习乐器的噪音侵扰,导致她严重失眠。多次协商无果后,李女士采取了“以噪制噪”的对策,通过铺设鹅卵石、拖拽桌椅等方式反击。然而,这种做法非但没有解决问题,反而加剧了双方的矛盾,最终引发了一场法律纠纷。

法院在审理此案时指出,张先生的行为已构成噪音扰民,而李女士的反击方式同样违反了《治安管理处罚法》。双方均被判处承担相应责任,张先生需调整练习时间并采取隔音措施,而李女士则需向张先生道歉并赔偿精神损害抚慰金。这一判决揭示了邻里纠纷中公共利益与个体权益之间的复杂关系。

在另一案例中,王师傅因楼下烧烤摊的噪音问题多次与摊主发生冲突。一次酒后冲动之下,王师傅持木棍砸毁了烧烤摊的桌椅,双方扭打过程中,摊主赵某受伤住院。最终,王师傅因故意伤害罪被提起公诉,尽管考虑到民间纠纷背景及积极赔偿态度,法院对其判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,但这一事件仍给双方家庭带来了不可挽回的损失。

这些案例共同反映出邻里纠纷处理中的难点:如何在维护自身权益的同时,避免情绪失控导致法律后果。法律专家指出,理性维权是解决问题的关键。例如,通过社区调解、专业机构检测、固定证据等方式,可以在法律框架内有效维护自身权益,避免陷入“受害者心态”的死循环。

随着基层治理体系的不断完善,越来越多的邻里纠纷得以在激化前得到妥善解决。各地建立的“社区调解+行政监管+司法联动”机制,为居民提供了更加便捷、高效的纠纷解决途径。例如,北京某区设立的“噪音扰民投诉专席”,能够在24小时内联动相关部门到现场处理问题;上海某社区引入的“第三方检测机构”,则为纠纷处理提供了专业依据。

对于居民而言,面对类似纠纷时,学会固定证据、利用投诉渠道、保留沟通记录等做法至关重要。这些措施不仅能够为维权提供有力支持,还能在一定程度上避免情绪失控导致的法律后果。通过理性、合法的方式解决邻里纠纷,不仅能够维护自身权益,还能促进社区和谐与稳定。

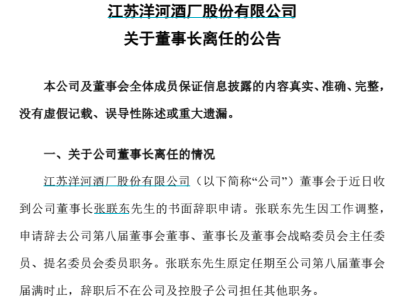

回到山西烧烤摊事件,面对长期扰民的情况,居民们应如何理性应对?是选择直接冲突还是寻求法律途径解决?这一话题引发了广泛讨论。社区和谐需要每一位居民的共同努力,通过理性、合法的方式解决邻里纠纷,是构建美好家园的重要基石。