当一列列中欧班列从中国义乌、武汉、成都等地启程,穿越广袤的草原与巍峨的山脉,最终抵达波兰首都华沙时,一场跨越欧亚大陆的贸易盛宴就此开启。车厢里满载着“中国制造”的各类商品,它们迅速融入欧洲市场,成为当地消费者生活中的一部分。而在返程的列车上,一捆捆红黄色的金属——铜,成为了最引人注目的“货物”,它们从波兰运往中国,满足着中国制造业庞大的需求。

中波贸易的繁荣,从一组数据中便可见一斑。今年前7个月,两国贸易额高达1966亿元,其中中国出口额达1785亿元,进口额为181亿元,顺差高达1603亿元。尽管波兰仅是中国第28大贸易伙伴,但却位列中国第9大顺差国,堪称一个“高效赚钱市场”。过去十年间,中国对波兰的累计顺差更是达到了1.79万亿元,近三年的年均顺差超过2300亿元,这一数字几乎相当于一个中等城市的年度GDP。

那么,中国究竟靠什么在波兰市场“狂赚”?答案首先指向机械电子产品,这一类别占比超过四成,金额高达766亿元。其中,通信设备表现尤为亮眼,华为、小米等品牌在欧洲市场不仅占据了一席之地,更成为了一种潮流象征。工程机械方面,从挖掘机到输送机,“基建狂魔”的装备正逐步走向世界舞台。而锂电池作为新能源时代的“心脏”,中国出口了4741万个,牢牢把控着这一关键领域。

除了机械电子产品,纺织鞋服也是中国对波兰出口的重要品类,金额达204亿元。想象一下,波兰街头穿梭的年轻人身上,很可能就穿着“中国制造”的衣物。而家具玩具领域,中国同样表现出色,出口额达184亿元。从客厅的沙发到孩子手中的洋娃娃,中国工厂的产品正悄然装点着波兰人的生活。

汽车领域更是中国对波兰出口的一大亮点。前7个月,中国向波兰出口汽车6.59万辆,其中电动车就有1.86万辆,金额达44.56亿元。这一数字在波兰这个夹在德国汽车工业后花园的国家中显得尤为突出,标志着中国汽车品牌已经开始在这片“禁区”插旗。

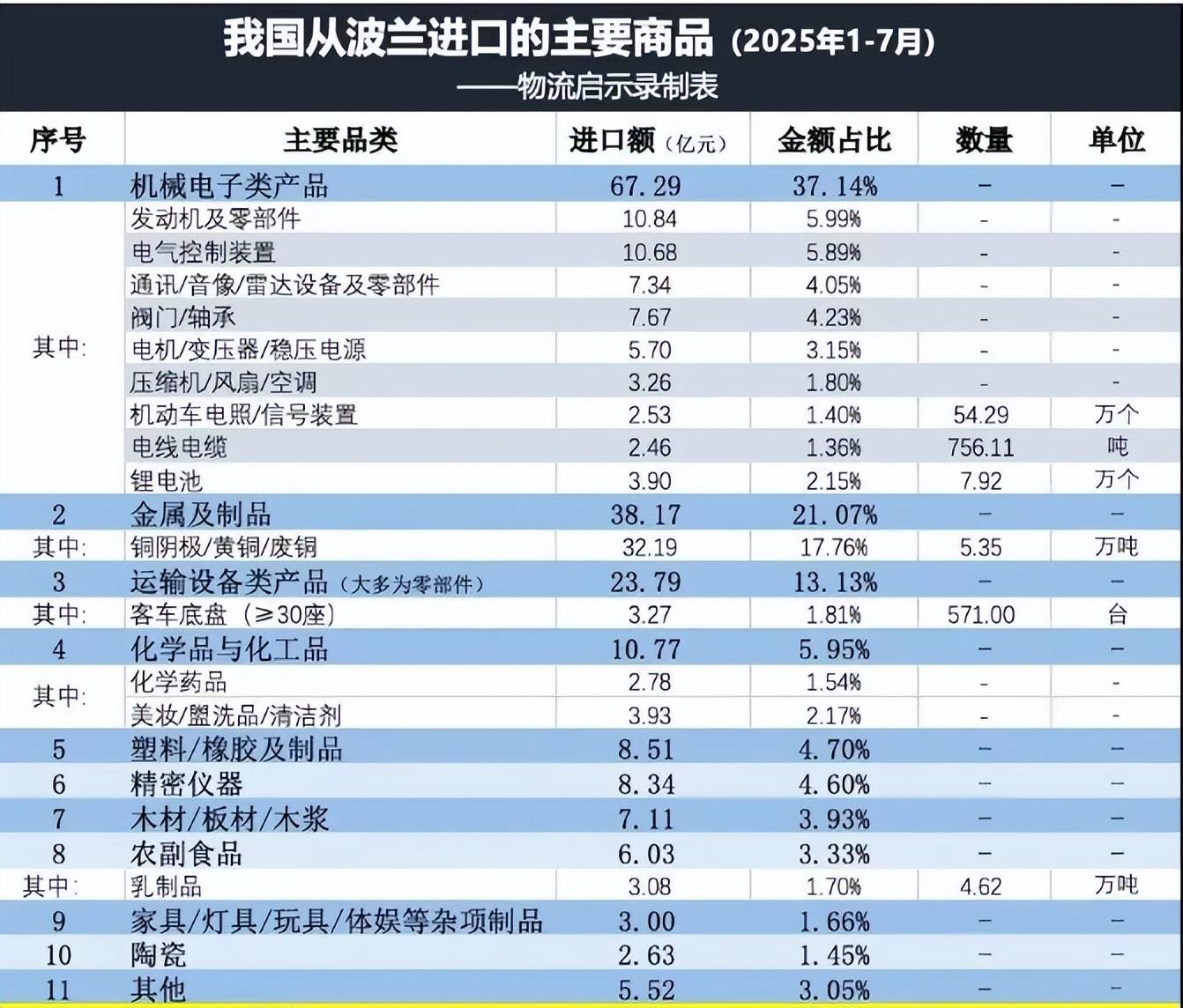

作为交换,波兰又能为中国提供什么呢?答案便是铜。在中国进口的181亿元商品中,铜占据了32.2亿元的份额,比例接近两成。5万多吨的铜阴极、黄铜、废铜源源不断地运往中国,满足了中国制造业对铜的庞大需求。铜作为工业的“血液”,在电线、马达、建筑、电子产品等领域发挥着不可或缺的作用。而波兰恰好是欧洲主要的产铜国,这使得铜成为了中波贸易中最稳固的一环。

当然,波兰的出口并不局限于铜。该国在机械设备和运输设备领域也具有一定的竞争力,出口额分别达到67.3亿元和23.8亿元。这说明波兰并非仅仅依靠资源出口,在一些细分领域同样有着不俗的表现。

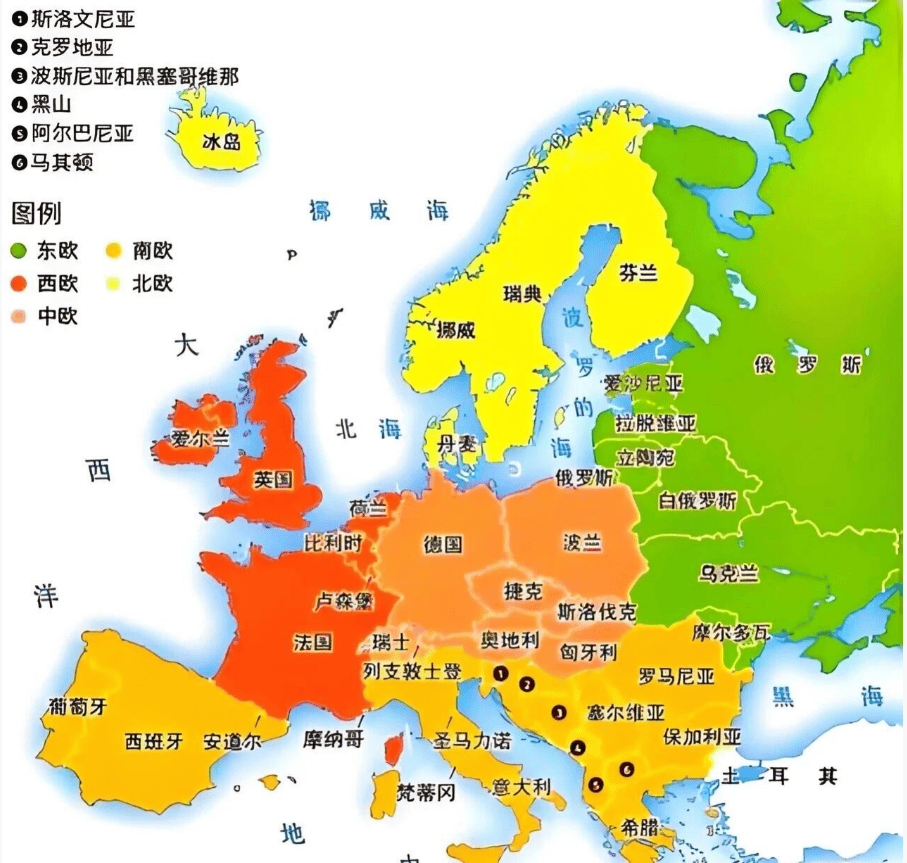

波兰的地理位置优势在中波贸易中发挥了关键作用。作为欧洲的心脏地带,波兰是中欧班列的重要枢纽,成为连接中国与欧盟的“东进西出门”。这种位置优势使得波兰在“一带一路”倡议中占据了重要地位,为中波贸易的繁荣提供了有力支撑。

然而,顺差过大也可能带来一些问题。1603亿元的顺差虽然令人瞩目,但也可能引发波兰或欧盟的不满。为此,中国主动提出扩大从波兰的农产品进口,如苹果、乳制品、牛肉等,以实现双方贸易的更加平衡。这一举措不仅有助于缓解贸易顺差问题,更有助于深化中波两国的合作关系。