青岛第三海水浴场近日发生一起令人愤慨的环境污染事件:一名身着橙色工作服的环卫工人,在清扫沙滩时竟将成堆的垃圾直接扫入大海。现场游客用手机记录下这一画面,视频在网络平台引发轩然大波,网友纷纷谴责这种"监守自盗"的破坏行为。

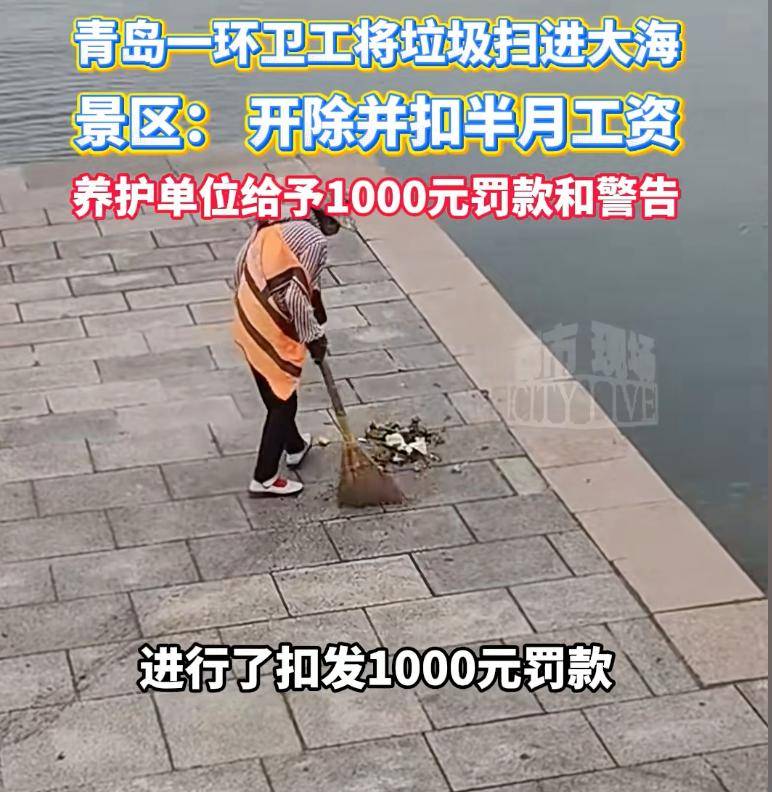

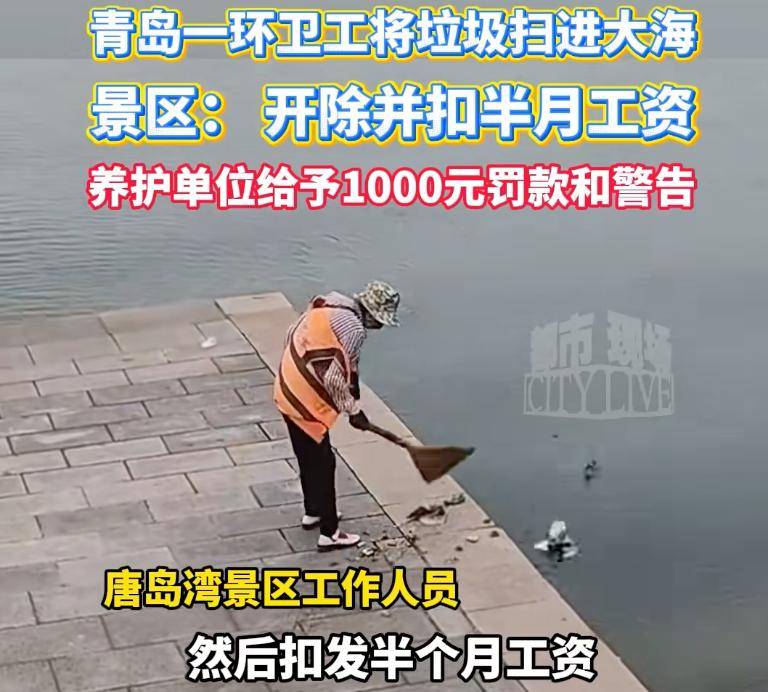

据目击者描述,当时这位环卫工人正用大扫帚归拢沙滩上的塑料袋、烟头、果皮等杂物,却在完成清扫后突然将垃圾全部推向海浪。动作之熟练令人震惊,显然并非首次实施此类行为。原本清澈的海水瞬间泛起污浊,漂浮的垃圾与碧海金沙形成刺眼对比,引发在场游客强烈不适。

视频曝光后,舆论迅速发酵。网友评论呈现一边倒态势:"保护环境的人成了最大污染源""这种行为比普通游客乱扔更恶劣""大海不是私人垃圾桶"。更有环保人士指出,此类行为不仅破坏景观,更会对海洋生态造成长期危害。

涉事景区管理方反应迅速,当即对该环卫工人作出开除处理,并扣除半个月工资。其所属的养护单位因监管不力,被处以1000元罚款并收到书面警告。管理方负责人表示:"任何理由都不能成为破坏环境的借口,必须用严惩维护景区生态底线。"

这起事件背后,折射出部分基层劳动者存在的认知偏差。社会观察人士指出,某些从业者将"吃苦受累"视为违规的挡箭牌,形成"我辛苦我有理"的扭曲心态。这种心理往往表现为:将个人便利置于公共利益之上,用表面"苦劳"掩盖实质错误,甚至将破坏行为美化为对不公待遇的"补偿"。

心理学专家分析,此类行为存在三层心理动因:其一,受害者心态作祟,认为社会亏欠自己,转而通过破坏寻求心理平衡;其二,规则认知错位,将职业规范视为对弱势群体的束缚;其三,责任稀释心理,用"大海广阔"等借口弱化个人行为的危害性。这些认知偏差导致部分人将"小恶"视为无伤大雅,却忽视了文明社会的构建正源于每个人的自律。

法律界人士强调,环境破坏行为不存在"情有可原"的空间。《海洋环境保护法》明确规定,禁止向海域倾倒垃圾。此次事件中,涉事者不仅违反职业操守,更触犯法律红线。管理方的严厉处罚具有示范意义,表明任何职业身份都不能成为豁免责任的理由。

这起事件为公众敲响警钟:同情弱者不应成为纵容错误的理由。当个人行为突破法律与道德底线时,必须让其承担相应后果。唯有建立"苦劳不等于特权""弱势不等于免责"的认知,才能构建真正的文明社会。正如网友所言:"真正值得同情的,是那些既失去工作又丧失尊严,却始终不愿正视自身错误的人。"