中国电商市场近年来正面临一个共同难题:同质化竞争导致爆款难出。打开各大购物平台,商品页面呈现高度相似性——材质、功能、外观乃至文案都如出一辙。商家为抢占市场份额,不得不陷入价格战,利润空间被持续压缩,创新动力也随之枯竭。

在这场困境中,拼多多率先推出“千亿扶持”计划,试图通过减免费用与全链路支持,为商家开辟创新之路。该计划覆盖产品开发、运营推广、技术升级等环节,旨在帮助品牌突破同质化困局。传统乳业作为同质化竞争的典型领域,成为这一政策的早期受益者。

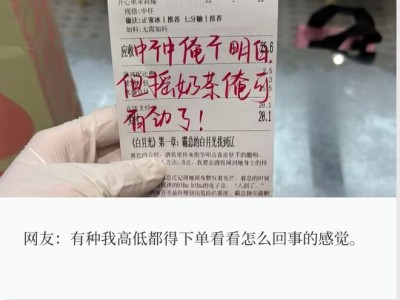

伊利与蒙牛两大巨头近年面临原奶过剩、消费需求饱和的双重压力。为破局,伊利在2024年推出“五路财神”IP联名纯牛奶,结合节日场景与年轻化设计,首月销量突破200万件;2025年进一步推出“财运装”,附赠百家姓贴纸,精准捕捉年轻人对个性化与情绪价值的需求。蒙牛则与热门IP《哪吒2》合作,推出联名款纯牛奶,首月销量达20万件,同时以“可回收包装”理念推出新品,上线即热销6万提。

拼多多的数据洞察与运营支持成为关键助力。伊利通过平台反馈发现,节日定制款产品更受消费者青睐,尤其是年轻群体对情绪价值的重视远超上一代。蒙牛在首次尝试IP联名时,曾担忧销量能否支撑,但拼多多通过补贴资源与备货规划,为其提供了运营保障。平台万人团、百亿补贴等资源,不仅缩短了爆款周期,还降低了品牌营销成本。蒙牛团队透露,拼多多每月为其节省超十万元费用,这些资金被重新投入研发,形成“创新-爆款-再创新”的良性循环。

数据显示,伊利部分产品在拼多多的年轻用户占比达行业平均水平的3倍,转化率提升50%;蒙牛则通过平台触达更多新用户,市场增量显著。2025年上半年,伊利营收同比增长3.37%,净利润增长31.78%;蒙牛经营利润提升13.4%,毛利率升至41.7%。

除头部品牌外,中小商家也迎来转型机遇。在义乌从事日用百货的张小杰,曾因同质化竞争陷入价格战。在拼多多建议下,他推出专利产品“有手柄微波炉防溅盖”,成本约5元,售价提升至29.9元。平台将新品标注为“机会产品”,提供流量扶持,日销量迅速突破三四千单。如今,张小杰的拼多多店铺年营收达6000万元,近半收入来自该平台。

拼多多还通过“黑标认证”推动商家品牌化。获得认证的商品可享受更高溢价能力,并打通线下渠道。张小杰计划申请认证,以实现全渠道布局。在义乌,类似案例不断涌现:卷发棒商家余永远、木梳商家金鑫东等,均通过平台支持推出创新产品,构建差异化竞争力。

农业领域同样受益。拼多多的“2025多多好特产”行动深入随州稻米、昭通土豆等产业带,提供加工技术与渠道支持。昭通黄心土豆因加工技术不足长期低价销售,平台在当地建厂引入设备,将其制成薯片,带动1.1万户农民增收。半年报显示,全国农产品销量同比增长47%,时令水果与海鲜水产增幅均超40%。

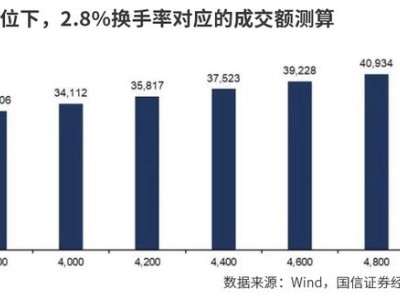

拼多多的“千亿扶持”计划需投入超千亿元资源,这一决策与其业绩收缩形成对比。2025年一季度,其净利润同比下滑47.35%;二季度继续下降4%,营收增速放缓至7%。公司承认,利润减少与扶持计划投入密切相关。但董事长陈磊表示,外部环境变化与行业竞争加剧,迫使平台通过长期投入推动供需两端健康升级。

从“百亿减免”到“千亿扶持”,拼多多以牺牲短期利润为代价,换取电商生态的迭代升级。这一策略不仅帮助商家突破同质化困局,也为平台自身构建了差异化竞争力。在存量竞争时代,能否持续推出爆款,成为品牌稳定市场份额的关键,而拼多多的角色,正从交易平台转向创新生态的“中场指挥”。