将实验室里的尖端技术转化为消费者触手可及的商品,是横亘在全球科技企业面前的一道难题。这条充满不确定性的转化之路,被业界形象地称为“死亡谷”。然而,每一个成功跨越或尝试跨越这道鸿沟的案例,都蕴含着独特的产业观察价值。在成都,一家名为脑全康光谱(成都)人工智能科技有限公司的企业,正站在这条关键路径的转折点上。

经过七年技术深耕与市场验证,这家企业即将通过新品发布和产业生态联盟的启动,将其核心的“多光谱光动力技术”推向市场。这一过程不仅体现了科技商业化的复杂性,更成为观察西部科技创新中心产业生态的重要窗口。企业的成长轨迹与发展模式,既是一个成都本土企业的商业实践,也折射出区域产业升级的深层逻辑。

全球市场与本土实践的碰撞,构成了脑全康的商业起点。在光医学领域,国际市场已形成成熟的消费生态:从家用LED光疗设备到激光生发仪器,全球光疗市场规模预计在2025年达到17.7亿美元,并在2033年增长至24.7亿美元。但当视线转向国内,消费者对光医学应用的认知仍存在显著空白。“用户教育成本居高不下”成为企业必须跨越的第一道门槛。

面对认知落差带来的市场潜力与开拓成本,脑全康选择了“内外兼修”的布局策略。一方面通过外贸渠道在境外电商平台试水,产品已获得6个国家的代理商订单;另一方面在国内市场构建深度本地化体系。这种双向布局的支撑,源于其独特的资源整合模式:核心团队专注于市场转化与产品定义,技术底层则依托天府新区科技局的支持,与电子科技大学、四川大学华西医院等机构的专家团队共建中国首个光医学健康创新平台。

“将复杂的科学概念转化为消费者愿意付费的日常解决方案”,成为企业运营的核心逻辑。选择成都作为发展基地,正是基于对城市产业特性的深度考量。相较于一线城市的高强度竞争,成都“张弛有度”的商业环境为硬核科技项目提供了更从容的技术沉淀空间。这里雄厚的高校资源与完善的产业链配套,构建起成本与机会的平衡结构。

在长达七年的研发周期中,脑全康将精力投入到构建企业长期价值的无形资产。合规体系与知识产权的布局成为首要任务:从核心发明专利到数十项软件著作权,再到医疗器械资质认证,这个系统性的工程虽然无法直接产生收入,却构成了市场竞争的基础资格。“作为先行者,必须面对诸多‘第一次’的挑战”,企业负责人坦言。

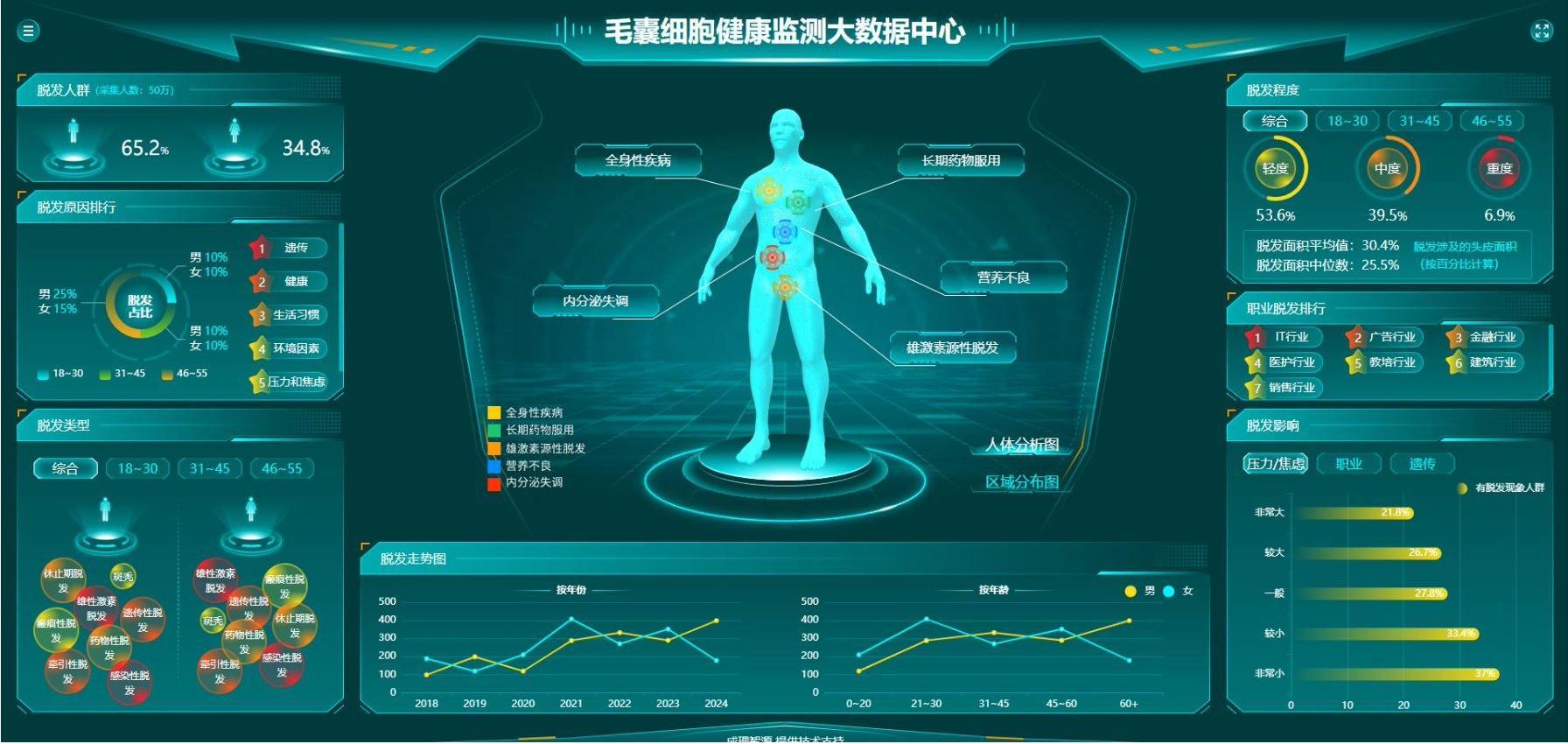

产品形态的选择折射出技术生活化的深层思考。最初的技术构想更为宏大,但在研发测试中发现,改善毛囊健康的效果最易被市场感知。“用户对体验的感知非常直观”,负责人解释道,“相比难以量化的睡眠改善,头发生长是可视化的成果”。这种战略聚焦催生了“健康帽”的诞生——整合激光、LED红光与蓝光三种光源,通过680纳米波长红光促进毛囊细胞再生,同时内置智能芯片与健康管理大模型。

支撑产品迭代的核心,是背后建立的“百万级毛囊健康数据库”。这个垂直领域的大模型通过毛发健康监测、光动力照射与AI分析,构建起完整的毛发健康管理系统。目前产品已启动升级,与多家医院皮肤科合作开发手机拍摄检测功能——用户上传头部照片即可获取毛发健康评估,将专业医疗场景延伸至日常生活。

当消费级产品面世时,真正的商业想象力在于其构建的产业生态。脑全康将自己定位为“生产商”与“运营商”的双重角色,商业模式从硬件销售延伸至持续性健康管理服务。启动产业生态联盟成为关键一步,通过开放核心技术与数据分析能力,链接金融保险、专业医疗、智能家居等多元场景,探索“光健康”的产业化应用。

这种生态构想的实现,离不开成都本地产业生态的支撑。高校资源为技术验证和数据建模提供关键支持,精密制造等行业的供应链保障了产品研发与量产。在理想的产业蓝图中,成都或将形成集研发、生产、服务于一体的实体产业园,将单一技术优势转化为区域性产业集群优势。