在中国人的传统观念中,房产从来不是简单的建筑符号,而是承载着安居梦想、家庭温情与生活保障的核心载体。然而,随着时代变迁,这个曾被视为“稳赚不赔”的投资领域正经历深刻转型。当“房住不炒”从政策导向变为社会共识,当人口结构与城市化进程发生根本性改变,一个现实问题摆在眼前:如今价值百万的房产,五年后究竟会成为抵御风险的“安全垫”,还是面临价值缩水的考验?

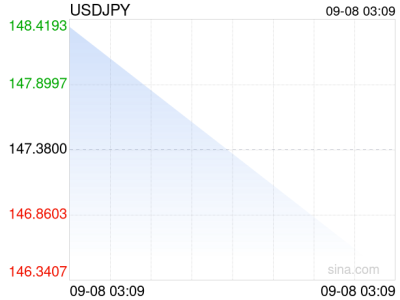

市场数据揭示着转型的迫切性。2024年全国房价统计显示,超过200个城市出现价格回调,其中一线城市同比下降3.7%,二线城市跌幅达5.2%,三四线城市更以6.8%的降幅领跌。这种集体降温现象,标志着房地产行业“高歌猛进”时代的终结,也预示着市场正在回归居住本质。

人口结构的剧变成为影响楼市的首要变量。国家统计局数据显示,2023年中国人口首次出现负增长,2024年减少约87万人,预计到2030年总人口将降至13.9亿。老龄化进程的加速尤为显著——65岁以上人口占比从2025年的19.8%预计跃升至2030年的25%以上。这种人口结构的倒金字塔变化,直接冲击着购房主力群体的规模。调查显示,25-35岁年轻人购房意愿已从2020年的67%骤降至2025年的38%,“先租后买”甚至“终身租房”正成为新选择。

城市化进程的“换挡”则重塑着需求分布。当城镇化率从2010-2020年的年均1.4个百分点增速,降至2020-2025年的0.9个百分点,高速增长期宣告结束。但人口流动的“新战场”已转向城市群:京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大经济圈吸纳了全国70%以上的人口流入,形成“强者恒强”的格局。这种分化导致一二线核心城市房产需求依然坚挺,而远离经济中心的三四线城市则面临更大下行压力。

政策层面的调整与优化,为市场转型提供了缓冲空间。2024年底以来,中央连续出台稳定楼市措施:首套房贷利率降至3.8%的历史低点,二手房契税减半,多地推行“房票”安置政策引导农村居民进城购房。这些举措在2025年上半年带动商品房销售面积同比增长4.2%,但与2022年同期相比仍有17.8%的差距。政策“托底”效果逐渐减弱,市场正加速回归由供需关系决定的理性轨道。

在这样的大背景下,不同城市、不同类型房产的价值走向呈现显著分化。一线城市及强二线城市的核心区域,凭借经济活力、资源集聚和人口吸引力,预计房价将保持10%-15%的温和上涨。以100万元房产为例,五年后价值可能达到110万-115万元。而强二线城市的非核心区域,房价波动幅度预计在-5%至5%之间,100万元房产可能浮动至95万-105万元。

三四线城市的形势则更为严峻。2024年数据显示,超过70%的三四线城市房价同比下跌,其中30%跌幅超过10%。预计未来五年,人口持续外流、产业支撑薄弱的城市,房价可能面临20%-30%的贬值,100万元房产届时可能仅值70万-80万元。这种分化在房产类型上同样明显:优质学区房年均跌幅控制在3%以内,地铁房价格比同区域高12%且流动性更强;而房龄超过20年的老旧小区,贬值速度是新建住宅的1.7倍,非核心区域房价年均跌幅达7.8%。

市场转型的深层逻辑,在于居住属性的回归。2025年上半年,全国二手房交易量占比首次超过新房,达到56.3%,标志着“存量房时代”的加速到来。中国社科院金融研究所预测,未来五年房地产投资年化收益率将降至2%-4%,低于银行理财产品预期收益。这种变化对刚需购房者反而是利好——全国房价收入比从2018年的10.2降至2024年的8.7,购房压力明显缓解。

城市更新与老旧小区改造成为新的增长点。2025年全国启动2.3万个改造项目,惠及1500万户居民,预计到2030年规模将翻番。这种转型意味着,房地产的价值将更多体现在居住品质的提升而非价格炒作。当市场褪去投机光环,房产的核心价值将回归到“家”的本质——它或许不会带来可观的账面增值,甚至可能略有缩水,但作为生活安稳的基石,其“避风港”的属性将愈发凸显。