中国科学技术大学的教授孙道远与毛竹等国内外学者在行星科学领域取得了突破性进展。他们的研究成果证实,火星内部存在一个固态内核,这一发现对于理解火星的内部结构及其演化具有重要意义。

据研究团队介绍,他们首次通过详细分析美国国家航空航天局洞察号探测器记录的火震数据,成功发现了火星内部这一关键特征。这项研究成果已于近期在《自然》杂志上发表。

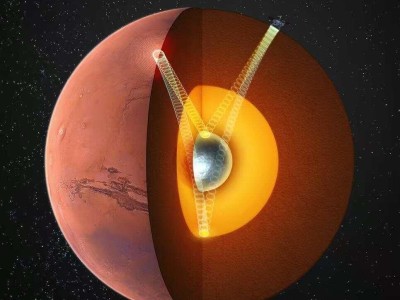

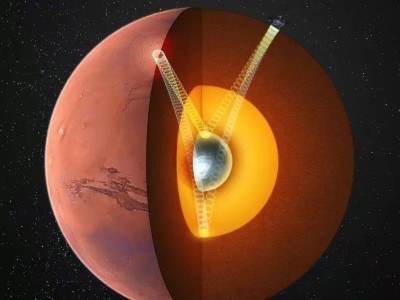

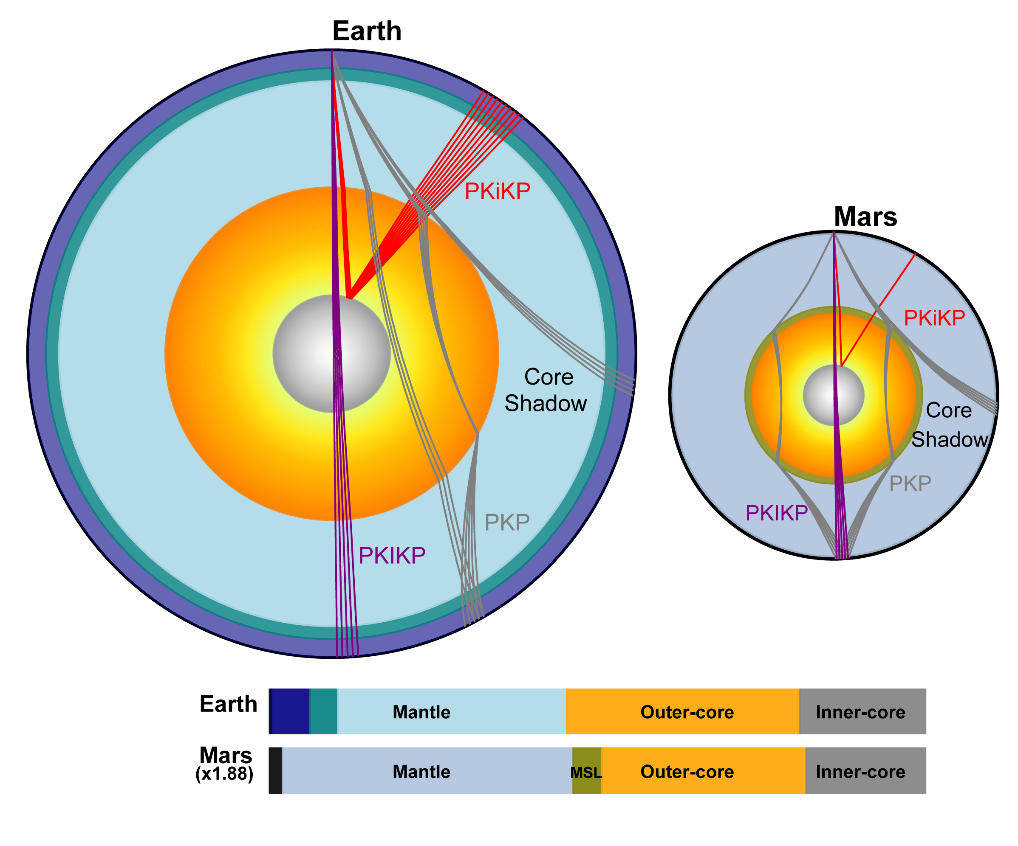

研究揭示,火星的固态内核半径约为600千米,约占火星总半径的五分之一。这一比例与放大至地球大小的火星内外核结构比例高度相似,表明火星与地球在内部结构方面存在相似性。

值得注意的是,尽管科学家们早已知道火星内部结构的研究充满挑战,但此次研究团队通过引入创新的火震阵列分析方法,成功克服了信号微弱和噪声干扰等难题,提取出了穿过火星核的关键震相。这些震相差异表明,火星核具有分层结构,即外层为液态核,而内部存在一个波速更高的固态内核。

研究团队还通过火震数据分析了火星核的成分构成。他们发现,火星核并非纯铁镍构成,而是可能包含12%至16%的硫、6.7%至9.0%的氧以及不超过3.8%的碳。这种含有轻元素的星核结构为火星磁场从早期活跃到如今的沉寂提供了重要线索,也为对比地球与其他类地行星的内部演化差异提供了关键基础。

孙道远教授领导的研究团队表示,这项研究不仅首次在地球以外的行星中确认了固态内核的存在,还证实了火星与地球相似的核幔分异结构。这一成果标志着中国科研团队在行星内部结构探测领域迈出了关键一步,彰显了中国在行星科学与地球物理交叉研究中的创新能力和国际影响力。

研究团队的创新方法为未来深空探测任务,如探月任务等,提供了重要参考。他们希望通过这些方法能够进一步深入了解月球等其他星体的深部结构,为行星科学领域的研究开辟新的道路。