在上海书展刚刚落下帷幕之际,一组令人瞩目的数据揭示了线下阅读的持久魅力:超过38.2万人次的市民读者涌入书展,同比增长28.4%;图书销售总额达到6472.7万元,增长31.6%;文创产品销售更是实现了翻倍,收入达到1017万元。然而,书展的火爆并未掩盖实体书店面临的日常冷清,成都仁恒置地广场的茑屋书店宣布将于8月底闭店的消息,再次将实体书店的生存困境置于公众视野。

书展的热闹与实体书店的闭店潮形成了鲜明对比,引发了人们的疑问:既然线下选书、买书的需求依然存在,为何实体书店仍然步履维艰?实体书店的生存危机究竟源自何处?是应该彻底改变书店的形态,还是重新挖掘“只卖书”的价值?

近年来,包括茑屋书店、西西弗、新华书店、三联书店在内的知名品牌纷纷关闭部分门店,独立书店也在悄然退场。曾被寄予厚望的茑屋书店,自2020年进入中国市场以来,门店数量最高峰时仅有15家,而目前已关闭4家。实体书店的闭店潮从未停歇,即便是头部出版上市企业也难以幸免,数据显示,约70%的企业营收下降,超70%的净利润下滑,行业普遍毛利率不足40%。

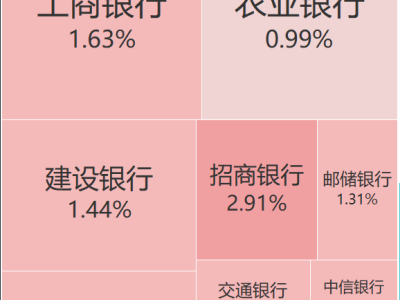

市场大盘同样不容乐观。2024年图书零售市场码洋规模为1129亿元,同比下降1.52%;若剔除教辅类图书,降幅更是达到4.83%。少儿类和教辅类图书占据主导地位,而文学、学术文化等品类仅占7%-9%。在渠道分布上,平台电商和内容电商占据了图书零售市场的主要份额,实体书店仅占14%。内容电商渠道中,少儿与教辅类图书的码洋占比合计近70%,显示出市场对实用型图书的高度依赖。

实体书店的销售结构同样呈现出依赖教辅类图书的趋势,教辅类图书占据其码洋构成的29.11%,其他品类销量乏力。这不仅意味着实体书店在整个图书销售生态中日益边缘化,更暴露出其在推动其他品类图书销售上的结构性困境。成都茑屋书店闭店促销时,消费者最先抢购的仍是童书和文创产品。

尽管不少读者不愿看到实体书店消失,但他们又陷入两难境地:需要书店,却难以用消费支持其生存。一部分读者愿意以更高价格在书店购书,希望这些文化空间能够存活更久,但这样的消费终究难以支撑书店的长期运转。开书店似乎成了只能靠情怀支撑的行业,许多书店经营者做好亏损多年的准备,只为提供一处文化角落。

实体书店的生存困境,本质上是传统商业模式与当代消费习惯之间的断裂。线上电商渠道普遍以5-7折销售图书,部分活动价甚至低至3-4折,而实体书店受租金、人力等成本制约,大多只能维持原价销售,利润空间有限。以《卡拉马佐夫兄弟》为例,线上售价仅为38.1元(约3.9折),悬殊的价差让理性消费者更倾向于线上购书。

国民阅读习惯也在发生根本性转变。2024年我国成年国民数字化阅读接触率达80.6%,其中78.7%的人进行过手机阅读,人均每天手机接触时长108.76分钟,而阅读纸质图书的时长仅24.41分钟。几年前,“网红书店”的兴起曾给实体书店带来一阵复苏之风,但“打卡人流”并未有效转化为图书销量,多数消费者进店的核心目的是拍照打卡,而非选书购书。

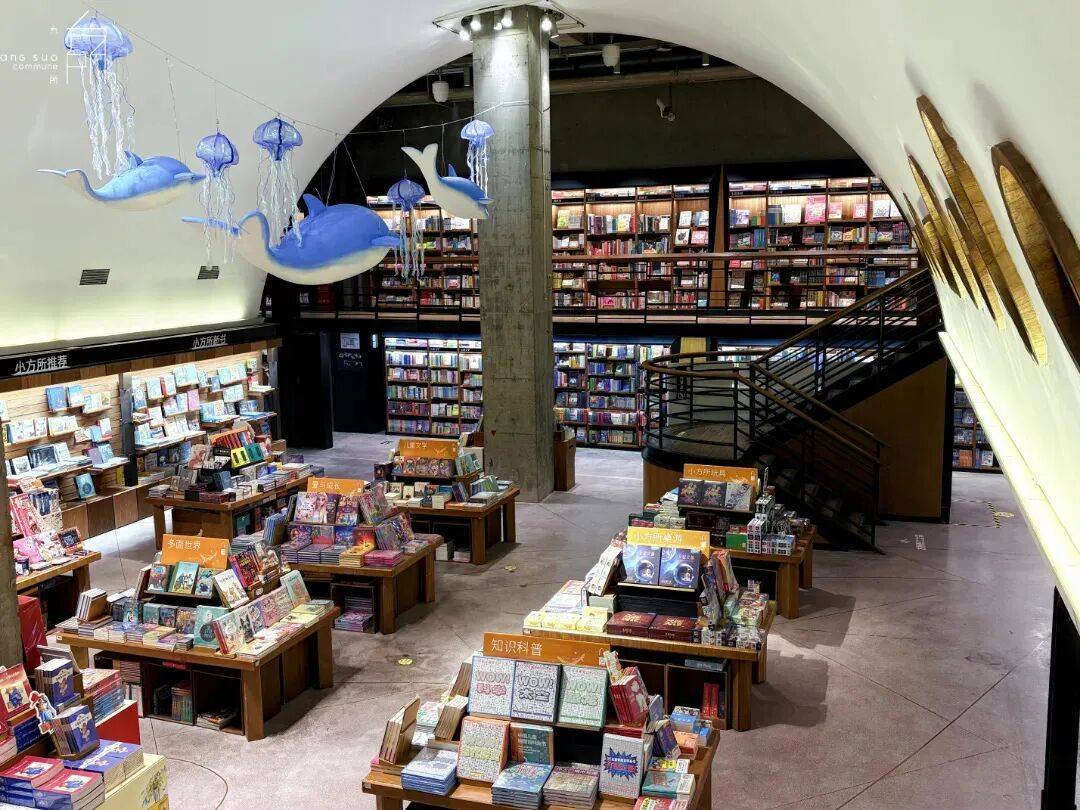

“书店+”模式已成为行业主流选择,咖啡、文创、文具等非书业务被视为实体书店的“自救”之道。然而,这种模式的局限同样明显,书籍售价难以与电商平台竞争,非书类商品的定价也普遍偏高,导致许多顾客的消费行为止步于“一次性打卡”,难以转化为持续回流与复购。

在实体书店普遍拥抱“书店+”模式的时代,纯粹卖书是否一定难以存活?经营30余年的北京万圣书园提供了一个值得研究的样本。它不设咖啡区,几乎没有文创产品,也未刻意营造打卡空间,却凭借专业的选书能力和深厚的学术底蕴持续吸引着读者。万圣书园的成功在于其清晰的文化定位和不可替代的价值。

与万圣书园的“纯粹”相比,部分“网红书店”正逐渐引发读者的审美疲劳。其根源在于选品的表面化,盲目追逐畅销书,忽视细分领域需求,让书沦为空间装饰,丧失了书店的专业性与独特性。真正吸引读者的,始终是书店提供的不可替代的文化价值。

一批新型书店正在通过极致垂直化探索生存新路径,它们不再试图覆盖所有读者,而是深耕特定领域,如女性主义书籍、儿童绘本、推理小说等,用“小而专”替代“大而全”。这种转型背后是对书店功能的重新理解,书店的价值早已超越单纯的卖书场所,成为城市的文化符号和公共空间。