近年来,中国消费市场展现出了前所未有的活力与变革,国产品牌纷纷崛起,成为市场的新宠。小米汽车凭借雷军强大的影响力和独特的人车家生态链模式,在短短一场发布会后,便售罄全年产能,这一壮举彰显了国产品牌的市场号召力。

与此同时,泡泡玛特的Labubu盲盒系列也在Z世代中掀起了消费狂潮,不仅带动了盲盒经济的蓬勃发展,还催生了狂热的二次交易与超出预期的溢价现象。这些案例无不证明,国产品牌正以前所未有的速度占据市场高地。

然而,回溯十几年前,国际家电品牌在中国市场还享有极高的声誉与地位。那时,走进上海的旗舰店,顾客络绎不绝,销售记录不断刷新,“国际品牌”四个字几乎等同于品质保证,消费者愿意为此支付高额溢价。但如今,这样的景象已难觅踪迹。

如今的店铺里,顾客稀疏,本土品牌的产品与国际品牌并肩而立,价格却更为亲民,质量也不逊色。在社交媒体上,年轻消费者讨论更多的是本土品牌的新品与创新。从家电到消费电子,从玩具到家居用品,跨国品牌在中国市场正面临前所未有的挑战。

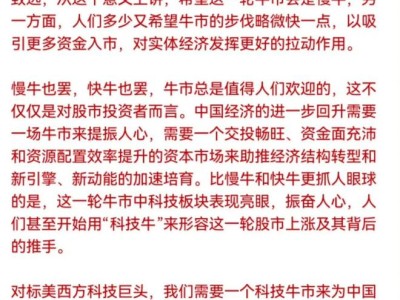

跨国品牌在中国市场的黄金时代已经结束,取而代之的是更为激烈的竞争环境。宏观经济增速放缓、消费者信心低迷、生产成本上升等多重因素叠加,使得跨国品牌的利润空间受到严重挤压。与此同时,本土品牌的强势崛起更是给跨国品牌带来了巨大冲击。

尽管如此,仍有部分跨国品牌在中国市场逆风飞扬,保持增长并扩大市场份额。这些品牌成功的秘诀在于,他们巧妙地将全球资源与本地能力相结合,构建起了难以逾越的竞争优势。例如,某影像设备品牌通过丰富的产品组合和完善的线下门店网络,实现了高于品类平均增长率的业绩。

为了在中国市场重振旗鼓,跨国品牌正积极寻求转型。他们利用中国速度推动本地创新,通过敏捷的市场洞察机制、生态系统协作以及销售和市场团队的前置参与,缩短产品上市时间,提高市场竞争力。同时,他们还在优化产品组合、提升内部能力、加强产品传播以及设定务实财务目标等方面下功夫,以期在激烈的市场竞争中站稳脚跟。

在优化产品组合方面,跨国品牌致力于重建高端定位,通过建立专家形象、分层打造卖点和差异化产品定位以及孵化独立品牌或推出入门级产品线等策略,提升产品价值体系,增强品牌溢价能力。

在提升内部能力方面,跨国品牌正积极推动直销管理转型,通过探索新兴渠道、加强关键渠道运营管理以及优化组织架构等措施,提高渠道效率和品牌掌控力。他们还投入充分资源加强内容和种草营销,打造“场景化”产品功能宣传内容,制定合理的KOL/KOC策略,以吸引更多消费者。

面对短期财务压力与长期投资需求之间的矛盾,跨国品牌正逐步接受转型期的财务波动,为创新和能力建设预留充足投资,并建立新的绩效指标体系以反映转型进展。这些举措的实施将有助于跨国品牌在中国市场实现根本性的转变,从传统的“由内而外”思维模式转向“由外而内”的市场导向模式。

跨国品牌在中国市场的转型之路虽然充满挑战,但这也是他们重建竞争优势、实现持续发展的关键所在。只有那些能够拥抱变革、勇于转型的品牌,才能在中国市场这片热土上书写新的辉煌篇章。