近期,预制菜市场的热潮似乎正在逐渐降温,这一趋势从消费者的反馈和上市公司的财报中均可见端倪。

一位频繁购买预制菜的上班族表示,她现在很少购买预制菜,转而选择自己周末备好一周的食材,存放在冰箱里。她认为,预制菜价格不便宜,且产品更新缓慢,容易让人感到腻味。自己动手准备食材,不仅成本更低,还能保证食材的新鲜和多样性。

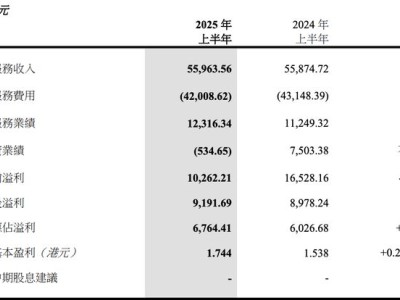

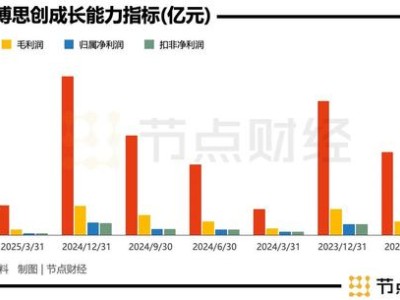

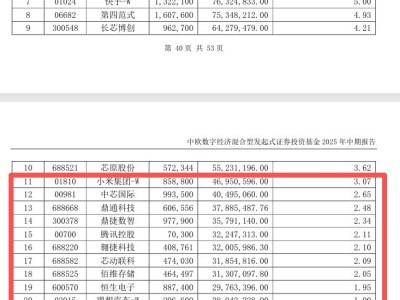

这一消费趋势的变化,直接反映在了预制菜头部企业的财报上。味知香和千味央厨,作为预制菜行业的两大领军企业,近期公布的半年报均显示出业绩增长的乏力。味知香上半年实现营业收入3.43亿元,同比增长4.7%,但净利润却同比下降了24.46%。千味央厨的营收更是同比下降0.7%,净利润同比下降39.7%。

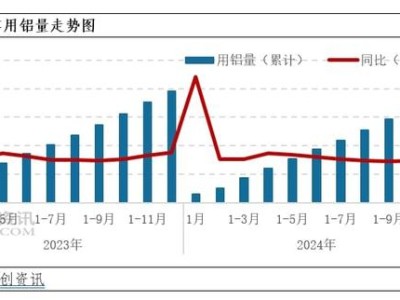

预制菜行业的增收不增利现象,成为了当前市场关注的焦点。味知香表示,部分原材料价格的上涨是导致利润空间被压缩的主要原因。而千味央厨尽管在烘焙甜品类和冷冻调理菜肴类上有所增长,但仍未能有效对冲下滑压力。

值得注意的是,不仅仅是预制菜企业,与预制菜紧密相关的冻品行业也面临着同样的困境。安井食品作为行业龙头,尽管营收微增,但净利润却同比下滑15.79%,这也是其上市以来首次出现中期净利下降。

预制菜市场的降温,不仅体现在消费者和企业的财报上,还反映在行业整体的增速上。艾媒咨询报告显示,尽管中国预制菜行业仍保持增长,但增速正在逐步回落。2024年行业市场规模为4850亿元,同比增长33.8%,但预计到2026年,增速将有所下降。

预制菜在B端市场的依赖度也在加深。餐饮企业作为预制菜的主要销售渠道,其经营压力直接影响到预制菜企业的业绩表现。海底捞等餐饮巨头的营收承压,使得预制菜企业在B端市场的复苏节奏变得缓慢。

行业规模的持续扩张,也带来了激烈的市场竞争。天眼查数据显示,目前国内预制菜相关企业总数已超过2.8万家,仅过去一年新注册的企业数量就高达约1.3万家。然而,行业乱象的频发,如使用劣质原料制作预制菜等,也引发了消费者对预制菜原料质量的担忧。

为了规范行业发展,国家层面也在加强监管。市场监管总局等六部门印发了《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,对预制菜的原辅料、预加工工艺等进行界定。同时,新版《食品添加剂使用标准》的实施,也对食品添加剂的适用范围及最大使用量作出了更严格的规范。

在政策和标准的推动下,预制菜行业正在从暴利逐渐走向理性,但如何在保证品质和安全性的同时,满足消费者日益多样化的需求,仍是行业面临的一大挑战。