在中国市场上,一场围绕“无印良品”商标的争夺战已持续了二十余年,这场较量涉及两个并无股权关联的品牌,它们在市场上并肩存在,却又暗自角力。

MUJI无印良品,这一源自1980年的日本品牌,早在1999年尚未正式进军中国市场前,便已积极申请多个商标类别,然而,令人意外的是,在至关重要的第24类纺织品商标上,MUJI却未能布局成功。这一漏洞很快被海南南华公司察觉,并于2000年成功注册了第24类“无印良品”商标。四年后,该商标权转移至北京棉田名下,由此,北京棉田在第24类商品中拥有了“无印良品”的中文商标权。

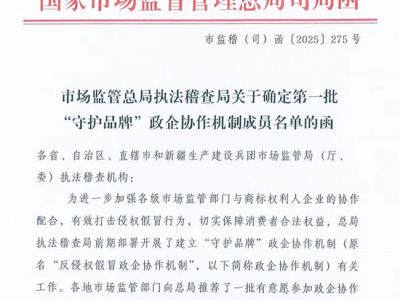

2005年,MUJI正式踏入中国市场,开设了首家门店。然而,由于第24类商标已被北京棉田抢注,MUJI在该类商品上的发展受到了严重限制,不得不局限于使用其英文名称“MUJI”。尽管MUJI此后多次尝试通过法律途径夺回商标权,但直至2025年,最高法院仍维持了北京棉田的注册权,驳回了MUJI的再审申请。这意味着MUJI虽在其他商品和服务中可正常使用“无印良品”商标,但在纺织品领域却只能望洋兴叹。

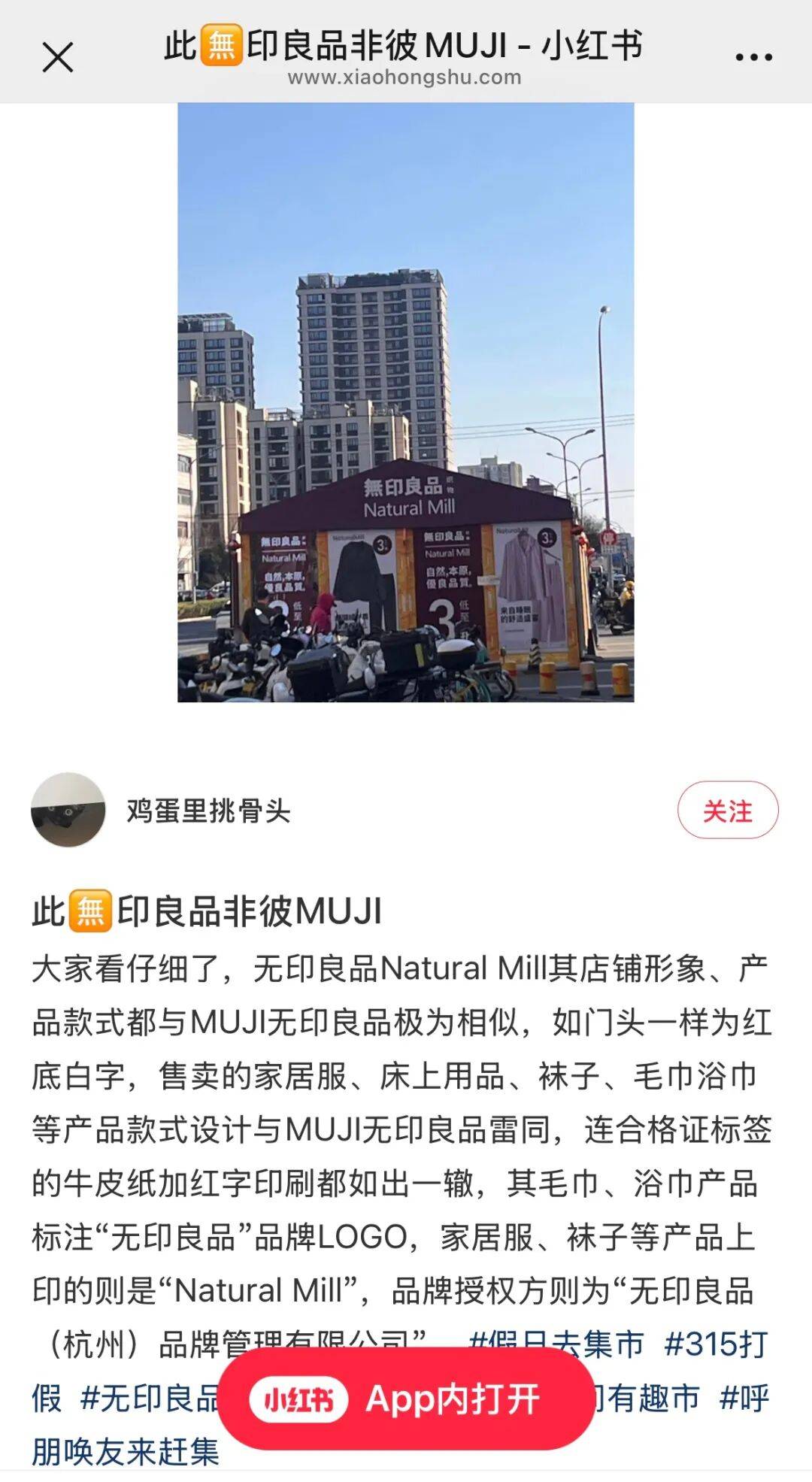

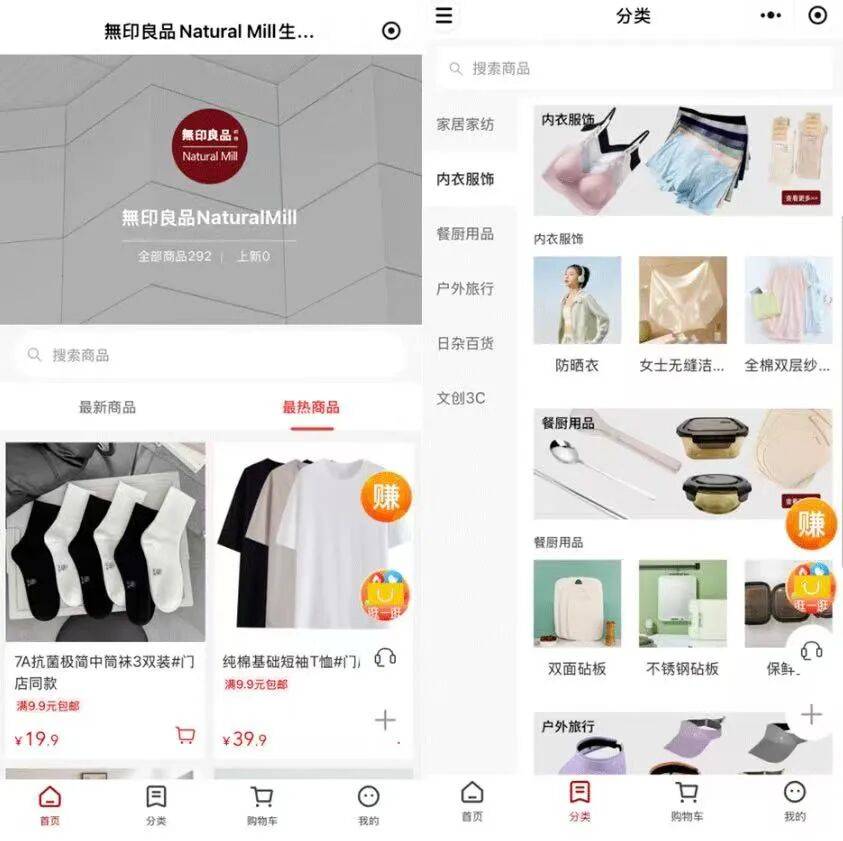

然而,这场商标之争在消费者端引发的混淆却远未平息。在电商平台搜索“无印良品”,众多店铺中不乏以红底白字门头商标示人的店铺,其风格与MUJI极为相似,极易误导消费者。更令人惊讶的是,北京棉田在线下门店的装修、橱窗展示以及广告素材上,也高度模仿了MUJI的极简风格,仅在门店名后缀的英文标识上有所不同,为“Natural Mill”。

社交平台上,消费者的留言纷纷反映了这一混淆现象。有消费者表示,在商场看到“无印良品打折”便购买床品,到手后才发现包装上赫然写着“Natural Mill”。还有人直言,购物袋也并非MUJI的标志性设计。更有甚者,在电商平台下单时,因首页显示的就是“无印良品”四个大字,未加多想便下单,收货后才发现并非预期的品牌。

在探店过程中,不少消费者也注意到,尽管店铺的背景颜色和陈列方式与MUJI相似,但吊牌和产地却有所不同。例如,有消费者发现睡衣吊牌上标注的产地为“江苏南通”。这引发了消费者的诸多疑问:“这和无印良品有什么关系?”“无印良品是国产的?”等。

针对如何区分北京棉田旗下的无印良品与MUJI无印良品的问题,北京棉田的委托诉讼代理人孔丽芳曾公开表示,现在天猫、京东等电商平台上,店铺名称全为中文“无印良品”的,均为棉田旗下。为了增加区分度,部分线下店已加上了“Nature Mill”的英文标识。然而,这一区分措施并未能完全消除消费者的困惑。

事实上,类似行为在司法层面已早有判例。近年来,江苏省南京市中级人民法院及江苏省高级人民法院先后审理并判定,北京无印良品家居用品有限公司、北京无印良品投资有限公司等在店铺门口、店内海报及商品上大量使用“无印良品”字样,已构成对MUJI在第20类、21类、16类及35类商标权的侵害。然而,尽管法律已作出明确判决,此类乱象却仍未完全消失。

近日,抖音、小红书等社交平台上,一系列以“無印良品好物推荐”为名的账号开始活跃,它们使用MUJI无印良品一线城市门店的照片作为背景素材发布短视频,内容围绕“无印良品家居风”“性价比好物推荐”等关键词展开,然而,所挂商品链接或跳转路径却指向棉田系运营的本地生活账号或电商小程序。这种操作在平台算法推荐下迅速获取了大量浏览量,进一步加深了消费者对品牌的混淆。