近期,新三板保险中介机构的业绩状况引发了广泛关注。据统计,截至8月28日,已有8家新三板挂牌的保险中介公司公布了2025年上半年的财务报告,其中半数以上机构面临亏损,另有2家公司的净利润同比出现下滑。

我国保险中介市场虽然发展迅速,主体数量众多,但整体而言,其发展模式相对粗放,竞争力有待提升。业内人士指出,在新的发展环境下,保险中介机构要实现突破,关键在于产品创新,以满足市场需求的不断变化;同时,还需探索多元化的业务模式,如提供综合金融服务、健康管理等增值服务;数字化转型也是提升运营效率和客户体验的重要途径。

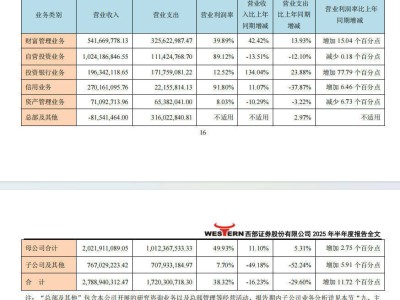

从营业收入方面来看,2025年上半年,民太安以3.58亿元的营收位居榜首,同比增长1.82%;诚安达则以3.1亿元的营收紧随其后,同比增速高达23.11%。相比之下,中衡保险、ST创悦、一正保险的营收均低于1亿元,但均实现了不同程度的同比增长。ST创悦表示,其营收增长主要得益于加大了汽车保险的销售力度。然而,也有两家机构营收同比出现下滑,润华保险和润生保险的营收分别下滑2.75%和44.97%,后者指出下滑主要受经济环境和保险年化收益率降低的影响。

值得注意的是,昌宏股份在2025年上半年的营收为0,而去年同期同样如此。据了解,该公司已于2024年6月宣布业务转型,主营业务由保险产品代理销售变更为碳纤维、玻璃纤维增强塑料制品的制造、设计和销售,但其公司名称中仍保留“保险代理”字样。

在净利润方面,8家新三板挂牌保险中介中,有5家在上半年处于亏损状态。诚安达尽管营收领先,但净亏损额高达298.39万元;润生保险和一正保险也分别亏损137.85万元和78.99万元,且亏损额较去年同期有所扩大。ST创悦和昌宏股份虽然亏损额有所收窄,但仍未实现盈利。而在盈利的机构中,润华保险净利润同比下滑25%,中衡股份的净利润也同比下滑55.44%。

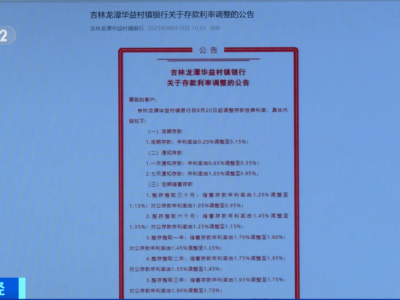

对于新三板挂牌保险中介普遍面临的盈利压力,有专家指出,一方面是由于行业竞争激烈和车险综合改革等政策导致传统佣金费率下滑;另一方面,合规成本、科技投入及人力成本等刚性支出不断攀升,严重挤压了利润空间。多数挂牌机构规模有限,盈利模式单一,主要以传统的保险产品销售为主,缺乏高附加值的风险管理咨询、定制化方案设计及长期客户服务能力。

与此同时,新三板挂牌保险中介的数量也在持续减少。高峰期时,新三板挂牌保险中介一度超过30家,但目前仅剩8家及华凯保险的身影。华凯保险也因未披露2024年年度报告而面临被终止挂牌的风险。专家分析认为,挂牌成本与收益失衡、行业深度调整与市场出清以及企业自身战略调整等因素是导致新三板挂牌保险中介数量减少的主要原因。

面对激烈的市场竞争和行业变革,保险中介机构如何寻求突破成为业界关注的焦点。有专家建议,保险中介机构应从专业化、数字化和服务创新等方面着手提升竞争力。在专业化发展方面,应加强人才培养,打造专业素质过硬的团队,为客户提供精准、专业的服务;在数字化转型方面,应加大科技投入,利用大数据、人工智能等技术提高业务效率和运营管理水平;在服务创新方面,应拓展服务内容,从单纯保险销售延伸至增值服务领域,增强客户黏性。

保险中介行业也面临着监管趋严的挑战。近年来,监管部门加速整治保险中介机构“多散乱”问题,“报行合一”制度的逐步落实也对行业产生了深刻影响。在此背景下,保险中介市场优胜劣汰的格局日益深化,强者恒强的同时,中小机构的转型也迫在眉睫。对于中小机构而言,如何在激烈的市场竞争中立足并实现可持续发展成为亟待解决的问题。

尽管如此,仍有部分保险中介机构在积极探索新的发展模式。例如,一些机构通过聚焦细分市场、提供特色化服务来增强竞争力;一些机构则通过加大科技投入、实现数字化转型来提高运营效率;还有一些机构则通过拓展增值服务领域、增强客户黏性来拓展市场空间。这些探索为保险中介行业的发展提供了新的思路和方向。

总的来说,新三板保险中介机构的业绩滑坡反映了当前保险中介行业面临的挑战和困境。然而,在困境中也孕育着新的机遇和希望。随着行业监管的加强、市场竞争的深化以及科技的不断发展,保险中介机构有望在新的发展格局中找到突破口并实现转型升级。