你是否曾好奇,那些日常消费后随手丢弃的食品包装袋,在回收之后究竟流向何方?一个令人意想不到的答案是,这些在中国或许被视为废弃物的包装袋,在非洲却摇身一变,成为了热门商品。

在坦桑尼亚和肯尼亚的街头巷尾,不难发现非洲朋友们手提着各式各样的中国包装手提袋,无论是加多宝、王老吉的饮料袋,还是茶百道、霸王茶姬的奶茶袋,都备受青睐。这些包装袋在非洲的菜市场更是抢手,小贩们常常以此为卖点,向顾客推销他们的商品,因为如果没有这些袋子,买菜时几乎无处安放。

这一现象的背后,是非洲国家对塑料袋的严格禁令。截至目前,已有28个非洲国家实施了禁塑令,其中肯尼亚的规定尤为严厉,违规使用塑料袋者可能面临高达4年的监禁或3.8万美元的罚款。这一禁令的出台,源于非洲薄弱的垃圾处理能力,以及日益严峻的塑料污染问题。在肯尼亚首都内罗毕,曾流行过一种被称为“飞行厕所”的不文明现象,人们习惯在塑料袋中解决排泄问题,然后随意丢弃,对环境造成了极大的破坏。

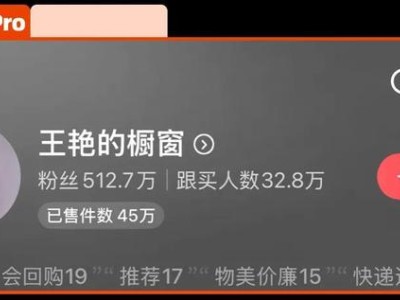

然而,正是这一禁令,为中国无纺布手提袋产业带来了商机。中国的外卖袋凭借其低廉的成本、良好的保温防漏性能和可循环使用的特点,恰好填补了非洲市场的空白。相较于非洲本地手工编织袋的高昂价格,中国生产的袋子成本仅两三毛钱,却能卖到非洲不到两块钱的高价,利润丰厚。

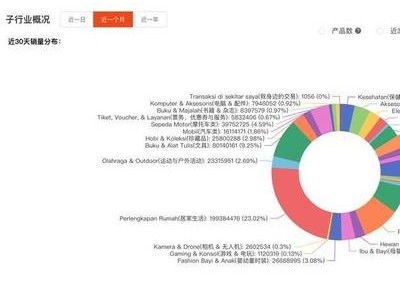

中国企业在这一领域展现出了强大的产业链优势。通过阿里巴巴国际站提供的“半托管”服务,从生产到非洲批发商的物流周期仅需两周,跨境运输成本控制在单个袋子0.2元以内。作为全球无纺布产量最大的国家,中国占据着全球非织造布生产总量的四成左右,去年无纺布产量更是达到了856.1万吨,十年间几乎翻了一番。浙江、山东、江苏、福建、广东等沿海地区以及中部的湖北,共同构成了中国无纺布产业的核心生产基地。

湖北仙桃更是其中的佼佼者,年产量达120万吨,产值超过200亿,一个小县城就覆盖了无纺布上下游的全链条。不仅手提袋市场如此,整个无纺布相关商品市场都与中国紧密相连。目前,中国在非洲无纺布市场的份额已高达68%,本土企业要想追赶,绝非易事。中国企业在熔喷法、水刺法等核心工艺上的专利数量遥遥领先,而非洲本地新建生产线的设备投资成本远高于中国。

因此,不难理解为何有人戏称,非洲已成为国货的第二市场。这一现象不仅反映了中国制造业的强大竞争力,也体现了全球化背景下贸易往来的多样性和复杂性。

为了满足读者多元化的需求,相关视频内容已同步在多个公众号和视频平台上发布,包括视频号、抖音、B站、小红书等,内容依旧犀利而有温度,信息量丰富,且包含独家重磅内容。快来关注我们,每天为你揭示一个新商业真相。