夏日的夜晚,重庆南滨路上灯火辉煌,但小龙虾店的景象却与往昔大不相同。一块“直降50元”的促销牌在霓虹灯下闪烁,显得格外醒目。店长王磊望着门可罗雀的店铺,不禁叹了口气。往年这个时候,店外早已排起了长龙,而现在,上座率连六成都不到。不远处,另一家店主正对着手机卖力直播,吆喝着“128元三斤麻辣小龙虾,还送啤酒!”直播间里点赞如潮,但订单增长却如蜗牛爬行。

小龙虾配冰啤,这本是重庆夏夜的一道独特风景线。然而今年,尽管小龙虾店们纷纷推出团购折扣、直播带货、各种花式促销,却依然难以挽回上桌率大幅下滑的趋势。曾经那座无虚席、排队等位的盛况,如今已成过眼云烟。

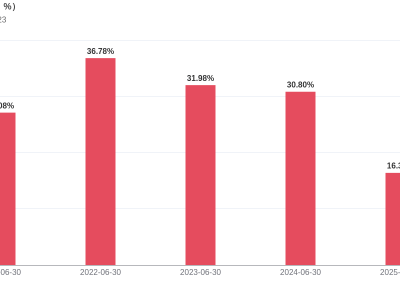

这一景象,并非重庆独有。据《2024~2025中国餐饮品类闭店率》报告显示,小龙虾成为了这两年闭店率最高的餐饮品类,高达37.2%,比上一年度还高出5个百分点,创下了餐饮品类之最。

小龙虾,这个曾经的夜宵界“顶流”,为何如今却遭遇了“滑铁卢”?

在走访中,记者发现一家曾风靡一时的小龙虾店,周末也曾需要排队一两个小时,如今却同样面临着客流稀少的困境。店长王磊透露,去年暑期旺季时,日销2000斤小龙虾轻轻松松,而现在能卖到1000斤就已经算是不错了。客流量减少了近四成,营业额也仅维持在去年同期的七成左右。

那么,究竟是什么原因导致小龙虾失宠了呢?一位90后的顾客赵明给出了他的答案:“之前小龙虾很火,朋友们吃宵夜大多都选择它,几乎每周都要吃一次。但餐饮选择那么多,时间久了也就不那么热衷了。这仅仅是我今年第二次吃小龙虾。”他的态度或许代表了当下不少年轻人的心声。

市场的分化也愈发明显。有的消费者更倾向于在家烹饪小龙虾,认为市场上小龙虾的价格并不贵,自制口味也不输餐厅。这种消费降级的现象,直接冲击了中低端餐饮市场。

小龙虾批发商们也感受到了市场的寒意。在重庆双福国际农贸水产市场,小龙虾货车数量较往年减少了三成。批发商李伟无奈地说:“夏季是小龙虾的销售旺季,但今年五一期间大虾价格才17元一斤,到了8月就涨到了40元一斤。餐饮店卖不动,我们的生意也难做啊。”

消费端卖不动,为何批发价还在上涨?业内人士分析,今年全国小龙虾养殖规模激增了30%,而消费端销量却下滑了8%。这种供需失衡导致产业链价格传导机制失灵,虾农因预期价格未达到心理价位而惜售,批发环节价格坚挺与终端门店提价困难形成了利润挤压,行业洗牌压力持续加大。

小龙虾市场的遇冷,并非孤例。从脏脏包到竹筒奶茶,从淄博烧烤到天水麻辣烫,多少“网红美食”最终都逃不过昙花一现的命运?重庆市餐饮行业协会秘书长肖春兰认为,当前小龙虾市场供需结构严重失衡,养殖面积大幅增加,而消费端需求却持续收缩,市场供大于求矛盾突出。

肖春兰还指出,更深层次的问题是行业生态的脆弱性。社交媒体催生的网红效应让小龙虾店遍地开花,资本快速涌入,同质化竞争加剧。缺乏标准化体系和持续创新能力的小龙虾店,最终只能沦为“一次性消费”。小龙虾等餐饮品类高度依赖夏季消费高峰,季节性强,资本快速涌入后迅速退潮,导致淡季闭店率居高不下。

在消费者端,随着新鲜感的消退,消费者用餐选择更加理性,性价比和就餐效率成为核心考量。麻辣田螺、捞汁小海鲜等替代品以更高性价比抢夺市场份额,而生鲜平台通过自建供应链推出高性价比产品,预制菜小龙虾的崛起进一步削弱了堂食需求。

面对这一困境,小龙虾店们如何破局?肖春兰认为,品质把控是网红美食的生命线。消费者因“网红”标签而来,若首次体验不佳,负面评价将迅速通过社交网络扩散,摧毁品牌认知度。持续创新能力是打破季节桎梏和审美疲劳的关键。例如武汉肥肥虾庄通过产品矩阵和主题门店策略,将夏季旺季延长至全年。

文化赋能也在重构消费价值维度。长沙文和友打造的80年代市井文化空间、成都某火锅品牌将川剧变脸和茶馆文化植入用餐场景等做法,都让消费者在享受美食的同时,获得了文化上的认同感。这种情感纽带超越了味觉体验,成为吸引消费者的新动力。