近日,一张高铁车厢内的照片在网络上引发了广泛关注和热烈讨论。照片由微博用户@旅行小马甲发布,画面中,他蜷缩在靠窗的座位上,而身旁的一位体型庞大的乘客几乎占据了三分之二的座位空间,配文简短却引人深思:“窒息了。”

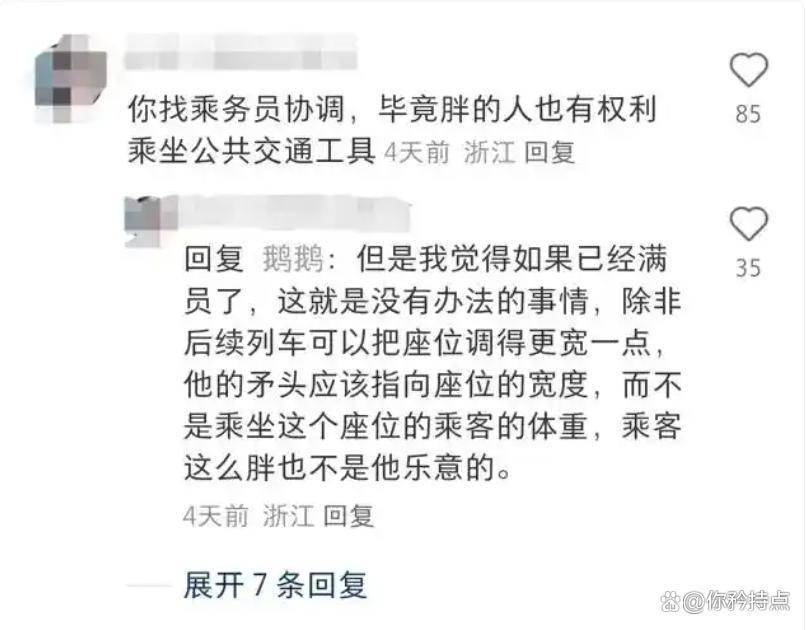

这张照片迅速登上热搜,评论区迅速分裂为两大阵营。一方认为,体型大小不应成为被歧视的理由,铁路部门应提前进行协调,确保每位乘客的舒适体验。另一方则主张,如果嫌挤可以选择加价升舱,公共交通工具本身就存在不确定性,乘客应自行适应。

更引人关注的是,面对这一争议,12306的回应显得颇为模糊:“铁路系统按购票数量分配座位,建议乘客自行协商。”这一回应被解读为铁路部门只负责售票,对于乘客的座位舒适度问题则不予过多干涉。

深入探究发现,关于高铁座位的使用规则,在《铁路旅客运输规程》中并无明确规定。相比之下,航空公司对于超重乘客的座位问题则有明确的处理办法,如美国航空和汉莎航空都要求超重乘客购买额外座位。而在日本新干线,则设有“宽座位”选项,供体型较大的乘客选择。

在中国高铁上,类似的争议事件并非个例。有乘客因邻座体型过大而全程站立三小时,最终只得到一张折叠凳作为解决方案;也有一家三口因座位被占而与邻座乘客发生争执,最终需要乘警介入调解。这些事件都暴露出铁路部门在处理此类问题时缺乏明确的规则和有效的应对策略。

争议的核心在于,公共服务是否应为“体型差异”买单。支持超重乘客购买双座的观点认为,既然行李超重需要加价,体型超重也应同理。公共资源有限,公平使用是基本原则。然而,反对的声音则认为,这种做法是变相歧视,铁路部门应该优化座位设计,而不是让乘客之间产生矛盾。

从国际对比来看,其他国家的高铁服务在精细化方面显然更胜一筹。日本新干线提供“宽座位”选项并额外收费;欧洲部分高铁设有“家庭车厢”或“大空间座位”;美国Amtrak则要求超重乘客支付额外费用,否则可能被拒绝登车。相比之下,中国高铁在服务精细化方面仍有提升空间。

面对这一现实困境,铁路部门也陷入了两难境地。如果按体重售票,不仅涉及隐私问题,而且操作复杂;如果放任不管,则可能损害普通乘客的舒适权。一位铁路系统工程师坦言,技术上可以实现“智能分配座位”,但成本和舆论风险太高。

那么,作为乘客,我们能做些什么呢?专家建议,购票时尽量选择靠窗或前排座位,这些位置的空间相对独立,可以减少被挤占的风险。遇到极端情况时,应立即联系乘务员,他们有责任协助调换座位。同时,保留好相关证据(如照片、视频),以便后续投诉或维权。

随着社会的进步和人们对公共服务需求的提高,如何使高铁服务更加人性化、精细化将成为铁路部门亟待解决的问题。未来,增设“宽座位”选项并额外收费或许是一个可行的方案,但这需要铁路部门在平衡各方利益的基础上做出更加细致的规划和决策。