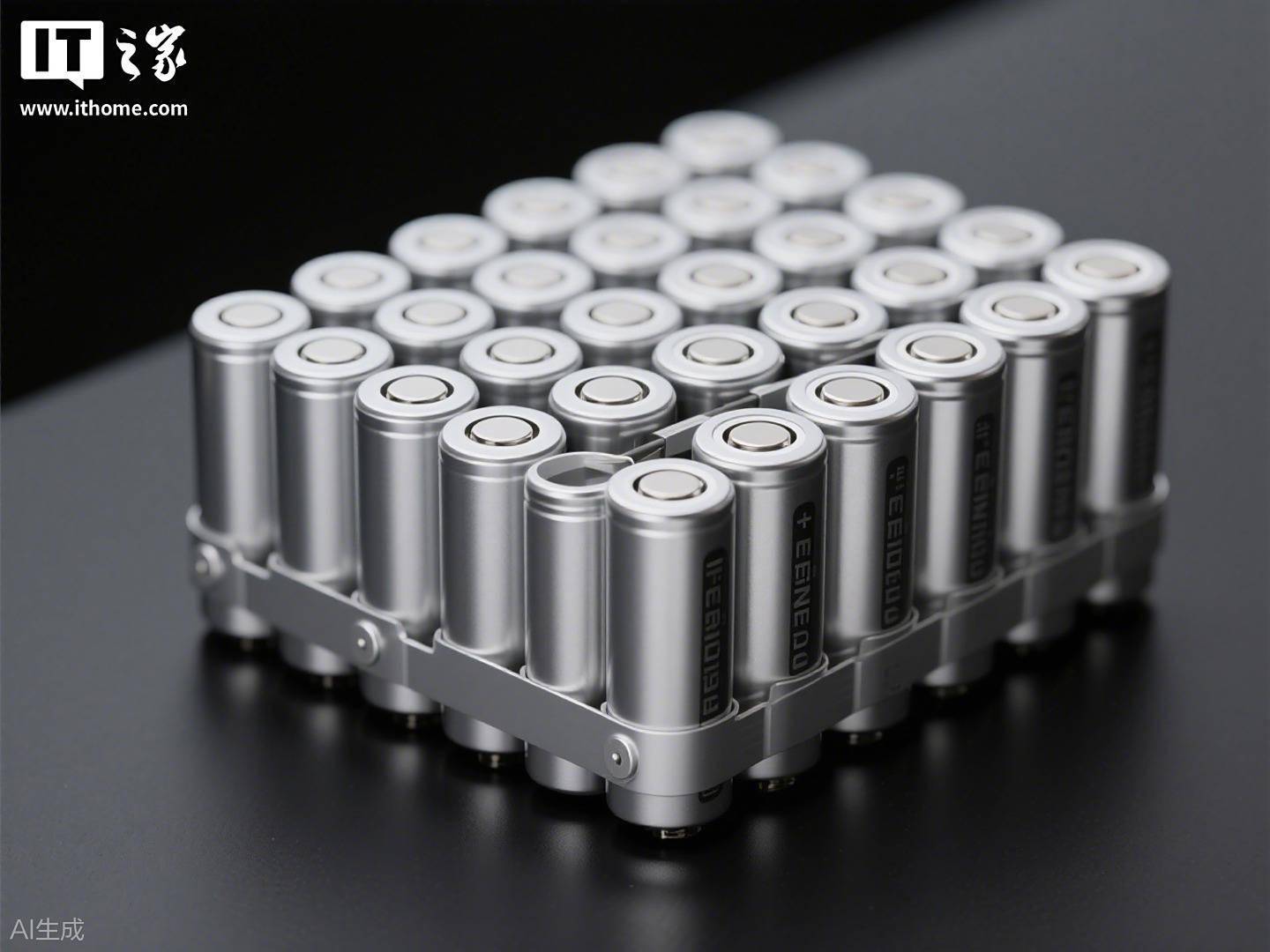

我国科研团队在锂离子电池技术上取得重大进展,为新能源领域注入新活力。据最新报道,科研人员已成功研发出能量密度远超当前水平的软包电芯与模组电池。

报道指出,这批新型电池的能量密度分别突破了600瓦时/公斤和480瓦时/公斤大关,相较于市面上的锂离子电池,其能量密度和续航能力均有显著提升,增幅高达2至3倍。这一突破性成果,无疑为电动交通、低空经济、消费电子以及人形机器人等行业的快速发展提供了强有力的技术支撑。

随着市场对高能量、长续航电池需求的日益增长,如何在保证电池轻便与小巧的同时,提升电量储存能力,成为了全球科研人员亟待解决的关键问题。锂金属电池,以其远超传统锂离子电池的理论能量密度,被视为突破现有电池性能瓶颈的新一代技术。

然而,锂金属电池电解液的设计一直是个难题,难以同时满足电池的高能量输出与长循环寿命需求。天津大学科研团队经过长期的技术攻关,创新性地提出了高能金属锂电池电解液“离域化”设计理念,这一理念打破了传统设计的局限,实现了能量密度与综合性能的双重飞跃。相关研究成果已在国际顶级学术期刊上发表。

据天津大学材料学院教授胡文彬介绍,团队通过这一创新设计,成功研制出了高能量密度电池“Battery600”和高能量密度电池组“Pack480”。这两款产品不仅性能卓越,还兼具优异的循环稳定性和安全特性,为未来锂金属电池的应用奠定了坚实基础。

目前,天津大学国家储能技术产教融合创新平台和贵金属功能材料全国重点实验室等国家级平台正积极推动相关成果的技术转化和应用验证。科研团队已建成高能金属锂电池中试生产线,并将其成功应用于三款微型全电无人飞行器,使这些飞行器的续航时间大幅提升,较现有电池提高了2.8倍。

团队已全面掌握高能锂电池从材料、电解液、电极到电池的全链条核心技术,所有原材料和关键技术均实现自主可控,并具备高一致性批量化生产能力。预计在今年下半年,相关生产线将全面投产运行,为新能源领域带来更多创新产品和技术支持。