近期,一桩涉及北京大学法学院教授易继明的争议事件在网络上掀起轩然大波。事件的焦点在于,有网友举报称易教授在两次私人饭局中,要求未正式入学的博士生支付高达5万余元的餐费,并涉嫌违规招生。

据报道,首次事件发生在2023年12月28日,即易教授的生日宴会上。据举报人透露,当时易教授对小何这位博士生表示:“今天这顿饭你来结吧。”而账单金额高达2.8万元。第二次事件则发生在2024年9月14日,小何再次被要求支付一场私人饭局的费用,金额达到2.2万元,两次合计超过5万元。举报人表示,由于担心得罪导师影响学业,小何只能无奈买单。

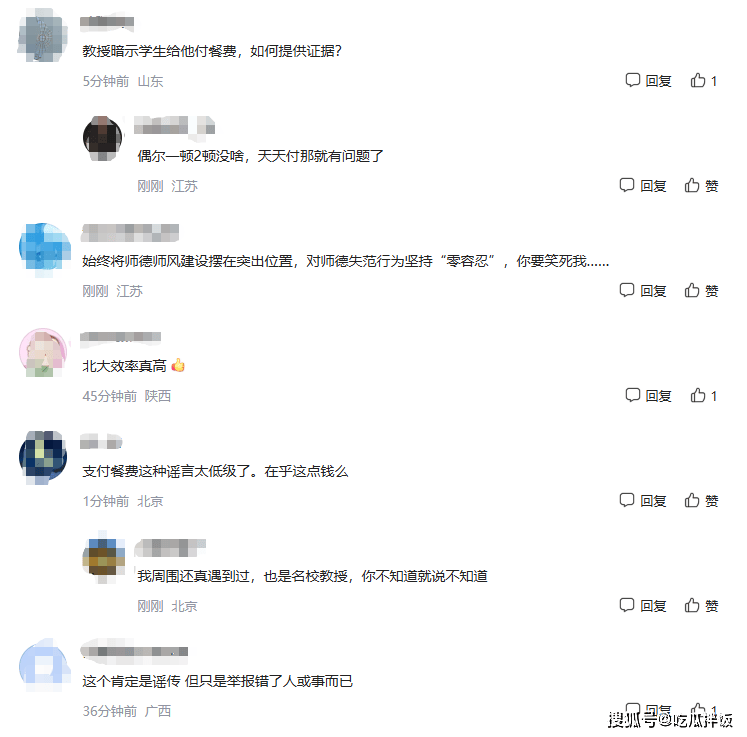

然而,针对这一指控,北京大学法学院迅速成立了调查组进行核查,并发布了官方通报。通报中明确指出:“未发现‘由学生支付餐费’以及‘违规招生’等情况。”同时,学院强调了对师德问题的“零容忍”态度,并保留追究造谣者法律责任的权利。

这一事件迅速在网络上发酵,引发了广泛关注和热议。网友们纷纷发表看法,有人调侃道:“5万吃的是满汉全席吗?教授胃口不错啊!”也有人对校方的调查结果表示质疑:“查无此事?那钱是谁付的?AA制吗?”

从法律角度来看,如果举报属实,易教授可能涉嫌滥用职权或变相索贿。而如果举报不实,举报人则可能面临诽谤罪的追责。这一事件不仅考验着公众的判断力,也引发了人们对高校师德师风的深刻反思。

网友们对此事件的态度各异。有人质疑校方的调查结果不够深入和透明,建议引入第三方进行调查。也有人力挺北大,认为其调查不会马虎,并指责现在造谣成本太低。还有网友以调侃的方式提出:“建议直播下次饭局,我们众筹看看到底吃啥!”

更深层次地,这一事件折射出高校师生关系的微妙与隐患。博士生录取、毕业、论文发表等关键环节,导师的话语权过重,容易滋生“潜规则”。因此,如何保护学生的权益成为亟待解决的问题。高校应设立匿名举报通道,避免学生因害怕报复而不敢发声。同时,推行“师生交往负面清单”,明确禁止经济往来、私人劳务等行为,以确保学术圈的纯洁性。

社会监督也不能缺位。学术圈不应成为“法外之地”,公众监督能够倒逼师德建设,促进高校环境的净化。

互动话题:你如何看待这起事件?你认为师生之间应该保持怎样的经济关系?