在材料科学领域,一项看似默默无闻的突破正悄然改变行业格局。湖南泽睿新材料有限公司(泽睿)在国际展览会上震撼发布——国内首款能承受超过1800℃高温的第三代碳化硅纤维。

提及碳纤维,业界无人不晓,被誉为“新材料之王”,广泛应用于汽车、手机等高端制造。而碳化硅纤维,作为碳纤维的升级版,其技术长期被国际巨头垄断,用途神秘莫测,仅在航空发动机的极端环境中显露真容。泽睿的此番亮相,无疑在材料界投下了一枚震撼弹。

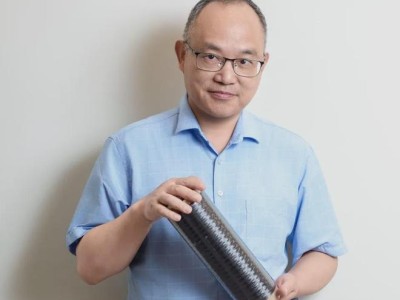

泽睿的创始人兼首席科学家黄小忠教授透露,业内有预测认为,碳化硅纤维与碳纤维未来将在市场中平分秋色。碳纤维的全球市场规模预计今年将突破200亿美元,到2030年更有望超过500亿美元。如此庞大的市场蛋糕,却被一家注册资本仅5000万元、且鲜有融资记录的湖南企业率先啃下一块,着实令人惊叹。

这款碳化硅纤维产品的问世之路并不平坦。黄小忠教授在国防科技大学时,便跟随导师冯春祥教授涉足碳化硅纤维研究,后转至中南大学继续探索。面对技术封锁与重重挑战,他带领团队历经无数次试验与设备迭代,终于从一条500公斤级的实验室产线,发展到如今20吨级的工程产线。过程中,资金短缺、技术瓶颈、设备定制等难题接踵而至,但黄小忠凭借着坚定的信念与不懈的努力,一一克服。

黄小忠深知,要打开碳化硅纤维的广阔市场,必须大幅降低生产成本。他提出了一个雄心勃勃的目标:将价格降至每公斤1000元。这一目标一旦实现,碳化硅纤维将广泛应用于民用领域,彻底颠覆现有材料格局。据他介绍,目前美国同类产品的售价高达每公斤1.5万美元,价格鸿沟巨大。

在泽睿的发展历程中,一个关键的转折点出现在2017年。当年,通用电气(GE)在世界发动机大会上展示了碳化硅陶瓷复合材料在航空发动机上的应用成果,这一消息引发了国内外相关部门的广泛关注。黄小忠敏锐地意识到,加速研发、扩大产能的时机已经到来。他开始积极寻求外部融资,经过不懈努力,最终赢得了海康威视早期投资人龚虹嘉的信任与支持。

随着资金的注入与产线的升级,泽睿的碳化硅纤维生产逐渐步入正轨。黄小忠带领团队不断攻克技术与工程难题,同时积极开拓市场。他认为,碳化硅纤维的未来市场八成在民用领域,国内应用需求巨大。他借鉴碳纤维的发展路径,决心快速扩大产能,打开新能源、3C、汽车等广阔市场。

在与飞行汽车公司的合作洽谈中,黄小忠展现出了开放与灵活的商业思维。面对互联网行业管理者的低价大订单要求,他欣然接受,认为这是加速产线迭代、抢占市场份额的良机。他坚信,中国的材料行业将形成独特的商业模式,并在全球范围内产生颠覆性影响。

泽睿的商业化步伐日益加快,黄小忠对全球材料企业的调研显示,“全产业链”布局已成为巨头公司在颠覆性产业技术上的共同选择。然而,与欧美巨头不同的是,泽睿更加注重快速规模化与价格亲民化,旨在让更多的客户能够用上碳化硅纤维,从而彻底打开市场空间。

如今,泽睿已与国内手机厂商达成合作,相关产品即将上市。黄小忠信心满满地表示,待到千吨产线建成,泽睿将进军汽车市场。他相信,只要产量达到一定规模,泽睿将在细分赛道上遥遥领先,无人能及。硬科技的春天,或许真的已经到来。