科技界近日掀起轩然大波,新加坡南洋理工大学宣布一项革命性突破:全球首台“全周期孕育机器人”预计将于一年内面市。这项创新技术声称能以精准调控胎儿发育环境的方式,大幅度降低生育成本,然而,伴随而来的伦理与社会风险亦引发了广泛担忧。

孕育机器人的问世,表面上为许多家庭提供了生育的经济便利,但其背后却潜藏着对生命本质和人类情感的深刻挑战。这一技术将生命孕育过程简化为一系列可量化的机械流程,胚胎在仿生子宫内通过精确控制的环境条件成长。这种工程化的生命诞生方式,不仅挑战了生命的神圣性,更可能引发一场前所未有的人性危机。

从技术角度看,孕育机器人无疑是一次巨大的飞跃,但其对生命本质的理解却偏离了传统观念。儒家文化中的生命观强调生命孕育是天地之道的体现,夫妇结合不仅是生物繁衍,更是文化传承的重要仪式。然而,机器人孕育将这一过程从伦理共同体中剥离,使得家庭作为社会基本单元的稳定性受到威胁。这种技术僭越不仅挑战了生命神圣性,更动摇了家庭伦理的根基。

从心理学角度看,孕育机器人的潜在危害更为深远。婴儿早期与照料者的互动是情感发育的关键,而机器人孕育的孩子从胚胎期就缺乏与人类母体的生物电信号交流。这种情感缺失可能导致其大脑发育异常,形成冷漠的人格特质。这种技术还可能导致孩子对“母亲”的认知错位,引发身份认同危机,从而在人际交往中表现出情感疏离,成为“技术孤儿”。

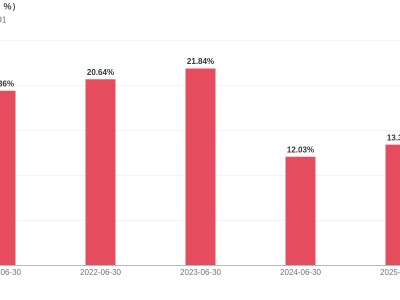

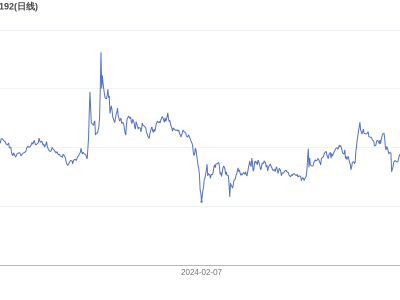

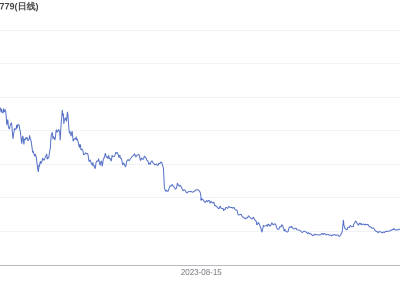

社会结构层面,孕育机器人的出现可能加速家庭模式的瓦解。当生育可以通过技术手段完成时,婚姻制度的存在基础将受到动摇。数据显示,近年来全球范围内结婚登记数持续下降,而孕育机器人的普及可能进一步加剧这一趋势。这种技术还可能引发基因歧视和社会阶层固化,加剧社会不平等。

在这场科技与人性的博弈中,我们必须保持清醒的认知。技术虽然可以复制孕育流程,却无法复制生命的温度和人类情感的深度。孕育不仅仅是生理需求的满足,更是情感延续和文化传承的重要过程。面对即将到来的生育革命,我们需要建立严格的科技伦理防火墙,明确机器人孕育的应用边界,并重构家庭价值体系,强化亲子互动的文化意义。只有这样,我们才能在科技理性与人文关怀之间找到平衡点,避免人类文明滑向情感荒漠的深渊。