整体来看,2024年我国石油进口总量达到了55341.54万吨,继续蝉联全球石油进口冠军。在这一庞大的进口量中,俄罗斯石油占比19.6%,沙特石油占比14.21%,而美国石油的占比仅为1.74%,远远落后于前两者。

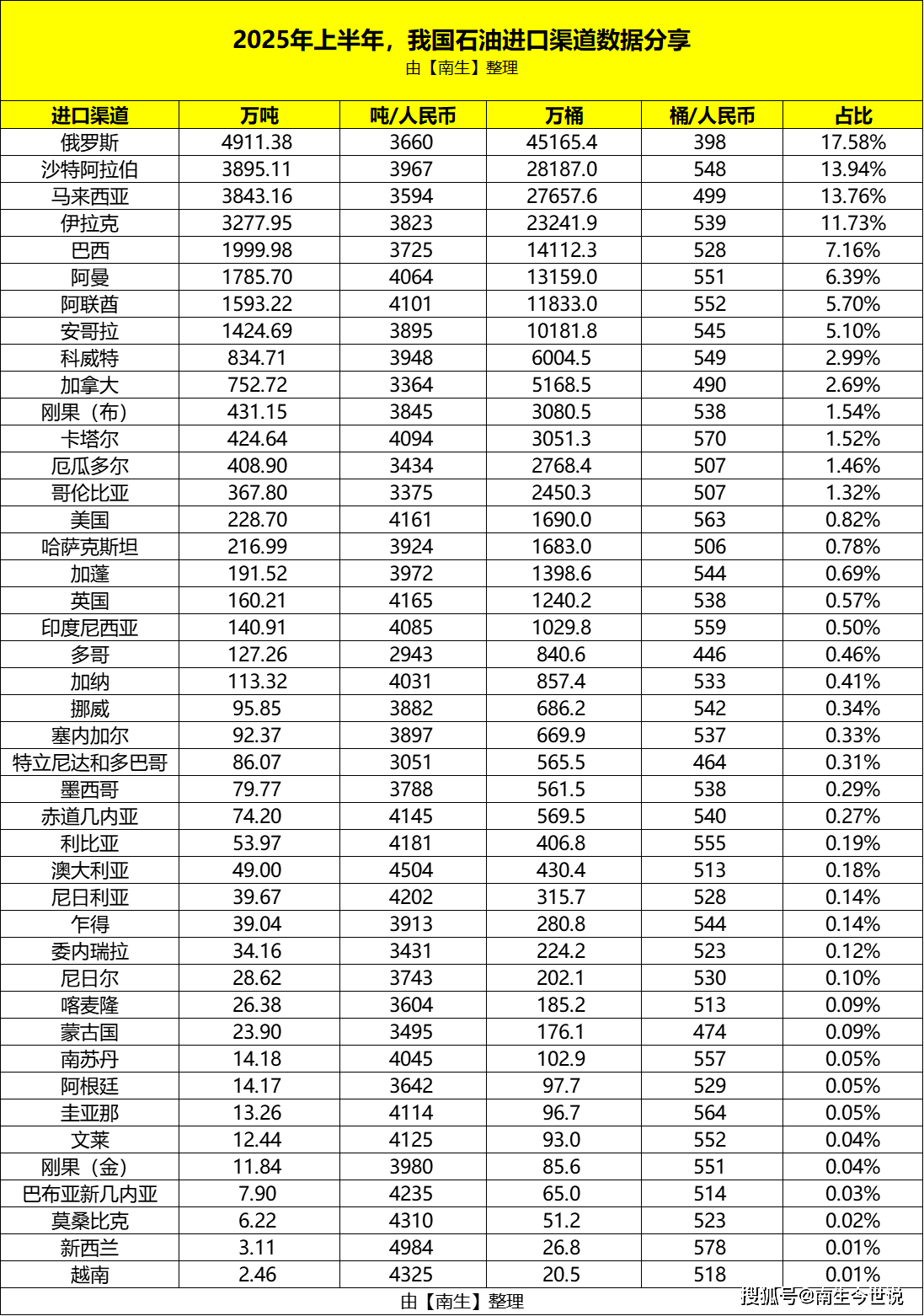

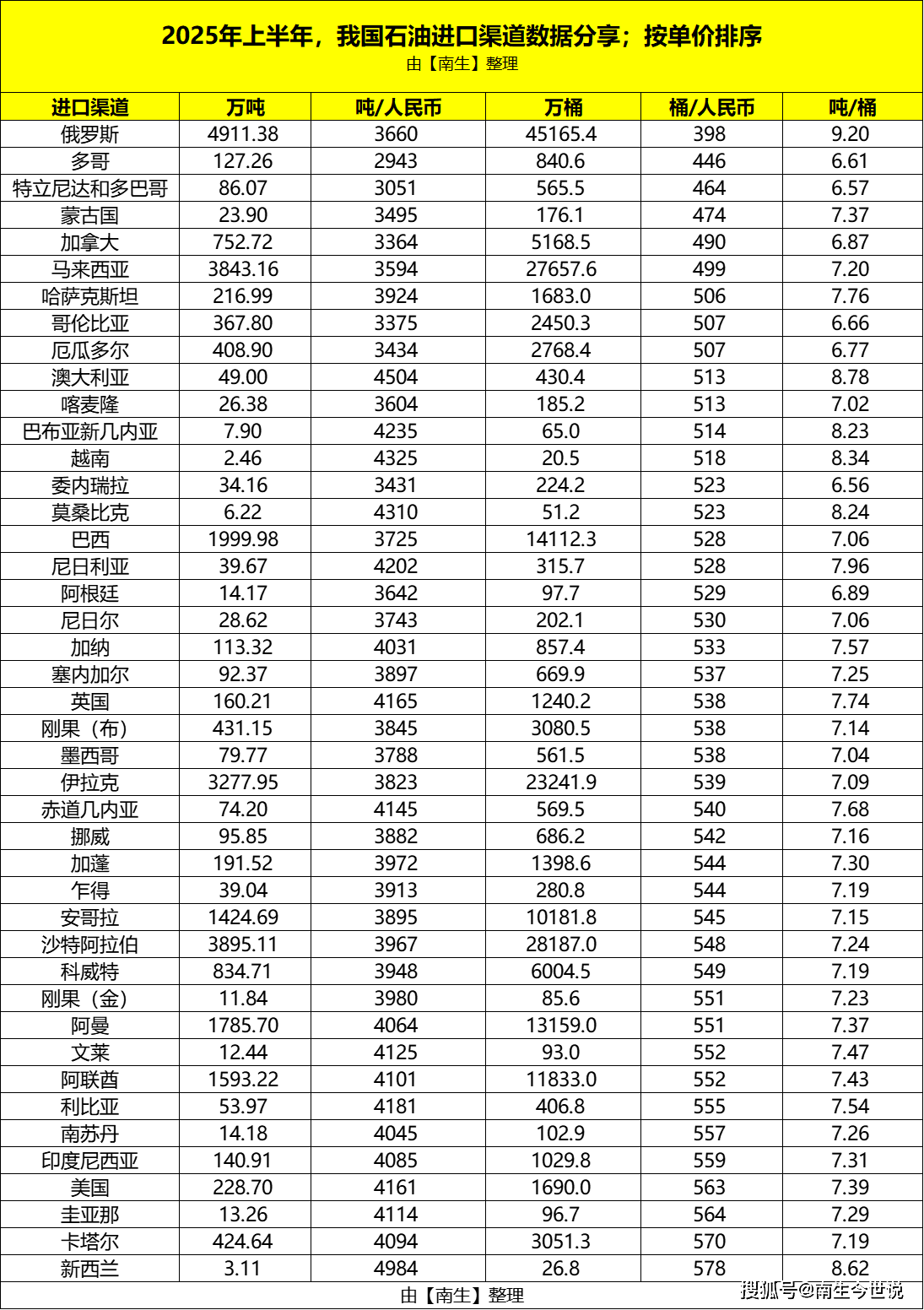

进入2025年,美国石油在我国的进口占比持续下滑。根据海关总署的数据,今年前六个月,我国石油进口总量为27938.6万吨。其中,从俄罗斯进口4911.38万吨,占比17.58%;从沙特进口3895.11万吨,占比13.94%。而美国的石油进口量仅为228.7万吨,排名已经下滑至第15位,占比更是降至0.82%,与2024年相比几乎减半。

价格成为制约美国石油在我国市场份额的关键因素。据统计,美国销往我国的石油到岸价高达78美元/桶左右,而俄罗斯石油的平均到岸价仅为55美元/桶左右。这意味着,购买美国石油的成本要远高于俄罗斯石油,使得我国更倾向于选择性价比更高的俄罗斯石油。

从开采成本来看,美国石油的高成本问题尤为突出。以页岩油为主的美国原油开采,依赖高成本的水力压裂技术,导致开采成本居高不下。据达拉斯联储发布的报告,米德兰地区的页岩油钻探盈亏平衡点为61美元/桶,而鹰福特地区、特拉华地区的页岩油完全成本更是高达62美元/桶。相比之下,俄罗斯的传统石油开采成本在30至40美元/桶之间,沙特石油的开采成本更是低至20美元/桶左右。

除了价格因素外,产业适配性也是制约美国石油在我国市场份额的重要因素。由于石油并非标准化商品,不同产地的原油在品质上存在显著差异。我国的炼化产业已经与主要石油供应国的油品特性形成了高度匹配的生态系统。因此,大规模加工美国原油需要对现有装置进行改造或新建专门的加工单元,这将投入巨额资金。

我国现有的原油储运体系也是围绕主要供应国构建的。中俄原油管道、中缅油气管道以及沿海大型原油码头的建设,都是为接卸俄罗斯和中东原油服务的。相比之下,美国原油需要依靠远洋油轮运输,增加了时间成本和运营费用。

这种产业适配性问题不仅体现在炼化和储运环节,还深入到具体的技术细节。例如,我国主要炼厂的常减压装置和催化裂化装置都是按照处理特定API度和含硫量的原油设计的。当尝试掺炼美国中轻质原油时,经常出现轻组分收率过高、重油收率不足的情况,影响装置平稳运行和整体生产方案。

美国石油在我国的市场份额持续下滑并非偶然。高昂的开采成本、产业适配性问题以及技术细节的限制共同构成了美国石油进入我国市场的重重障碍。在全球石油贸易中,供需匹配不仅体现在数量上,更体现在品质特性上。我国作为全球最大的原油进口国,其炼化产业与主要供应国的资源禀赋形成的深度绑定关系,构成了后来者难以逾越的竞争壁垒。