近期,国际投资者对中国资产的热情显著升温,标普国际维持中国主权信用评级为“A+”,并给出“稳定”展望,这一消息受到了中国财政部的欢迎。更为引人注目的是,外资正通过实际行动表达对中国市场的积极态度。

据数据统计,截至某一时间点,已有27家A股公司的前十大流通股东名单中出现了合格境外机构投资者(QFII)的身影,这些外资合计持有的市值超过了1280亿元。九号公司、东方雨虹等企业成为了外资重点持有的对象。与此同时,巴克莱、摩根士丹利等国际知名投资银行也通过增持金浦钛业、中宠股份等个股,积极在中国市场进行布局。

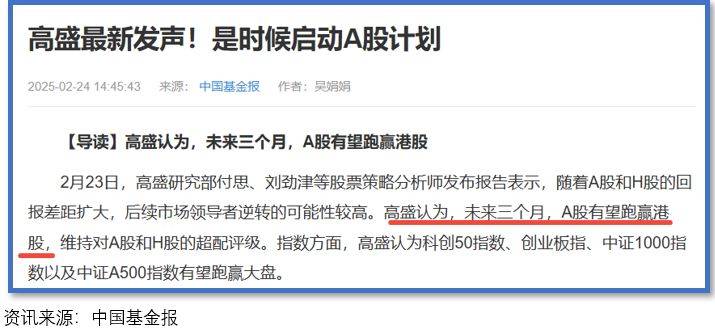

外资公募基金也在加速调整其投资组合,科技制造、创新药、高股息等板块成为了它们加仓的重点。例如,路博迈基金的重仓股数量达到了42只,其管理规模也实现了环比增长。联博基金的持仓市值更是实现了大幅上涨。高盛、摩根士丹利等国际金融机构也纷纷看好中国股市,高盛甚至将MSCI中国指数的目标点位上调,预示着未来有11%的上涨空间。

然而,在这波外资涌入的热潮背后,我们需要冷静思考。事实上,外资并非近期才开始进入中国市场,从过去的研报中可以看出,它们的布局早在数月前就已经开始。这再次证明了机构利益对市场走向的决定性影响。利好或利空消息,往往只是机构为了引导散户而释放的烟雾弹。

回顾历史,我们可以发现,很少有热点是突然爆发的,多数情况下都有资金提前潜伏。以某次国际事件引发的石油概念股热潮为例,虽然表面上看是局势紧张所致,但实际上国际油价已经提前上涨了数周。同样地,那些在外资涌入后股价大幅上涨的股票,也往往在此之前就已经有机构资金在暗中布局。

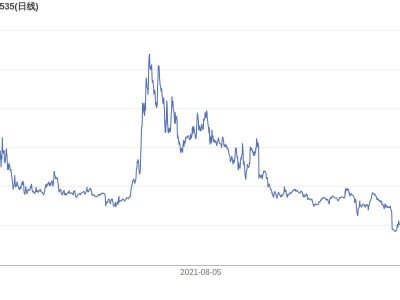

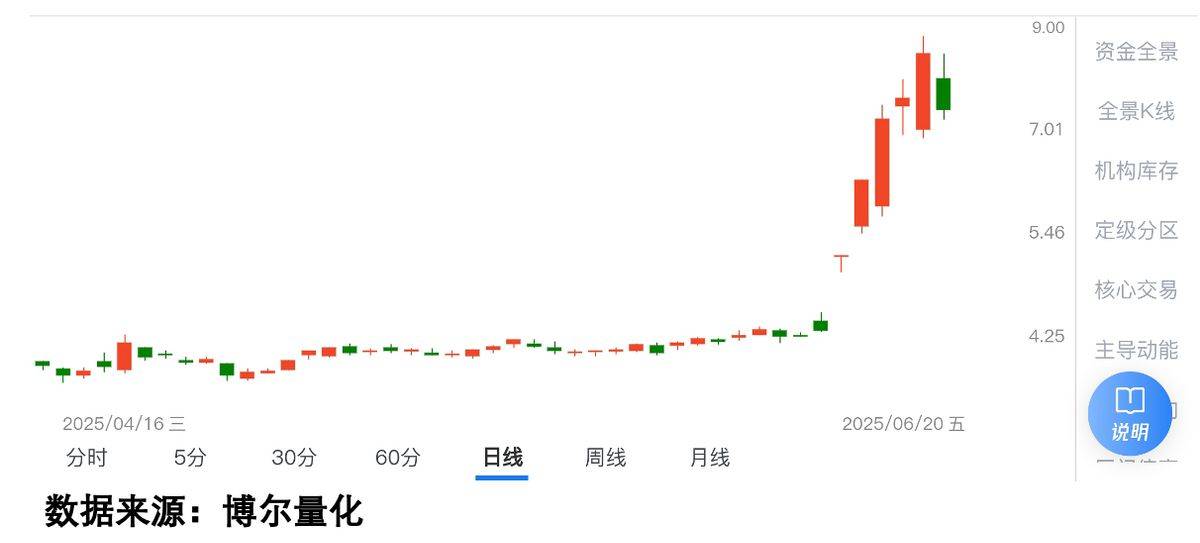

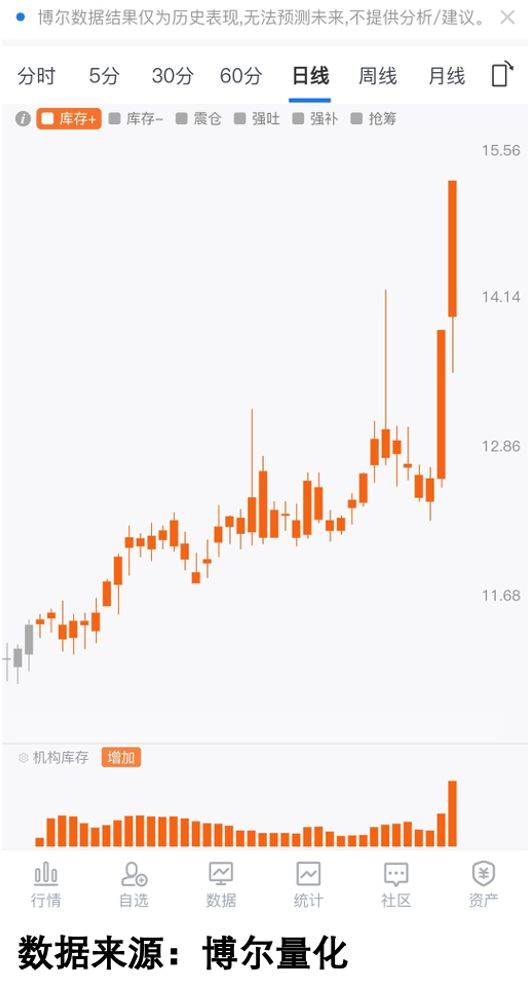

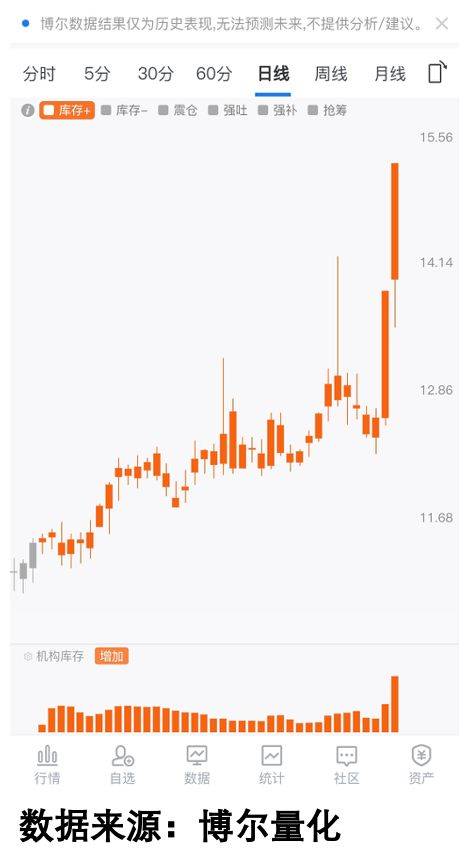

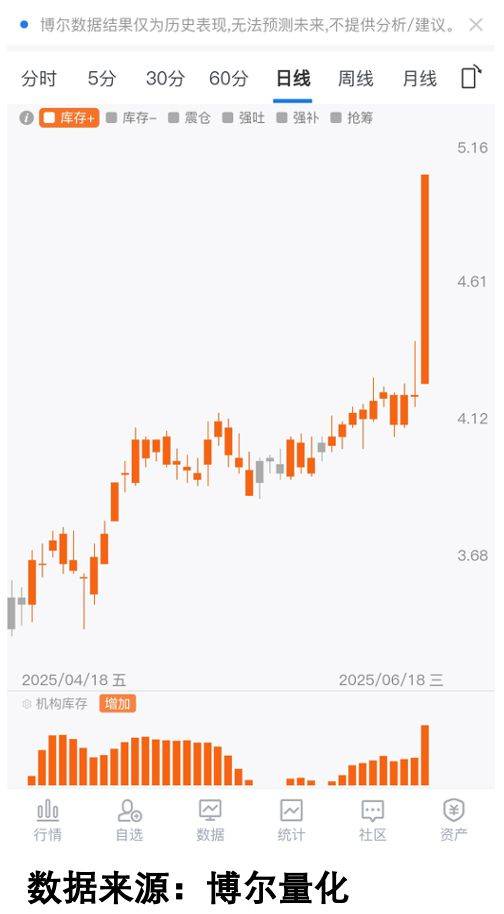

以某只石油股为例,其股价在短短一周内几乎翻倍。虽然多数人认为是消息刺激所致,但从交易行为的角度看,却可以发现机构资金早已活跃其中。通过量化数据观察机构交易状态,我们可以发现该股票的“机构库存”数据在股价大涨之前就已经持续活跃了很长时间。

“机构库存”数据反映的是机构资金参与交易的活跃度,数据越活跃就意味着参与交易的机构资金越多,机构资金参与的时间也越长。因此,对于普通投资者来说,透过量化数据识别机构的真实意图至关重要。

值得注意的是,机构大资金在布局时往往不会一口气拿到足够筹码,而是会通过反复震荡买入来逐步建仓。由于监管严格,大单买入可能会引发异动警示,因此它们通常会采用小单买卖交替进行的方式。那些在外资涌入后股价井喷的股票,在上涨之前往往都呈现出“机构库存”数据持续活跃但股价并未大幅上涨的特征。

国际资本持续流入中国市场的背后是机构投资者对中国经济长期发展的信心。然而,作为普通投资者我们需要保持冷静和理性分析的能力。通过量化数据识别机构的真实意图并避免被表象所迷惑是我们在这个信息爆炸的时代中保护自己的关键。