中泰国际首席经济学家李迅雷近期分析了中国实施的消费品以旧换新政策。该政策自2024年起启动,初期投入1500亿元超长期特别国债资金,2025年资金规模增至3000亿元,支持的消费品范围也有所扩大。政策旨在通过补贴促进汽车、家电、家装、电动自行车等商品的消费。

据数据显示,2024年以旧换新政策带动了超过1.3万亿元的销售额,而到了2025年上半年,仅中央的1620亿元补贴资金就撬动了超过1.6万亿元的市场消费。然而,一个值得深思的问题是,若这些商品未获得以旧换新的补贴,其原本的销售表现会如何?补贴所带来的真实增长效应,正是补贴前后销售额之差。

根据国家发改委、商务部及中泰国际的联合分析,2025年以旧换新政策涵盖五大品类,包括今年新增的国四排放汽车报废更新和手机等数码产品购新。政策实施以来,不仅推动了耐用消费品的更新换代,也促进了消费市场的整体活跃。

今年上半年,中央和地方合计补贴资金超过1800亿元,带动各类消费品销售额显著增长。其中,汽车消费占比最高,显示出以旧换新政策在促进大宗消费方面的显著效果。然而,估算显示,补贴金额并未完全达到理论上的上限,这可能与实际申领情况、商品单价、地方政策差异及数据推算误差等因素有关。

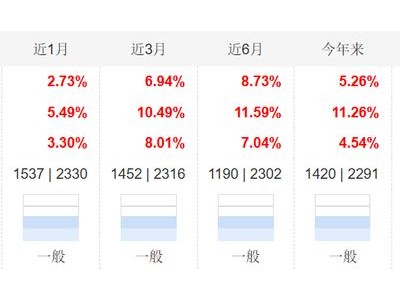

进一步分析发现,以旧换新政策对经济的乘数效应虽存在,但并非十分显著。上半年社会消费品零售总额增长5%,而以旧换新补贴对社零总额的贡献率在0.74%至0.96%之间。尽管如此,政策在优化经济结构、提升消费对经济增长的贡献率方面仍发挥了积极作用。

值得注意的是,不同品类商品的补贴效果存在差异。汽车虽然补贴投入大,但净增加销售额相对有限;而家电、手机、平板、电动自行车等商品的补贴拉动作用更为明显。这提示我们,在选择补贴商品时,应考虑价格区间和乘数效应,以实现更有效的政策投放。

从享受补贴的人次来看,今年上半年约有2.8亿人次享受了以旧换新补贴,但实际受益人数可能小于这一数字,且补贴主要集中在中高收入群体。为了提高政策的公平性和普惠性,建议进一步扩大补贴规模,并将补贴品类从耐用消费品扩大到必需品和服务消费。

从系统思维的角度看,以旧换新政策不仅直接拉动了纳入补贴范围的消费品销售,还间接促进了其他商品和服务的消费。补贴相当于在一定程度上增加了居民收入,促进了资金的流通循环,从而带动了整体消费市场的活跃。

以旧换新政策在促进消费、优化经济结构方面取得了积极成效,但仍需进一步优化和完善。通过扩大补贴规模、调整补贴品类和提高政策普惠性,可以更有效地发挥政策在拉动消费、促进经济增长方面的作用。