在遥远的南极大陆,一项由中国科研团队主导的创新项目正引发全球瞩目。国际权威学术期刊《Nature》旗下的Nature News以专题报道形式,深入探讨了中国在南极科考领域的最新突破,特别点赞了太原理工大学孙宏斌教授团队研发的秦岭站清洁能源系统,该系统不仅彰显了中国在极地科研方面的雄厚实力,也标志着山西高校在极地探索领域迈出了坚实步伐。

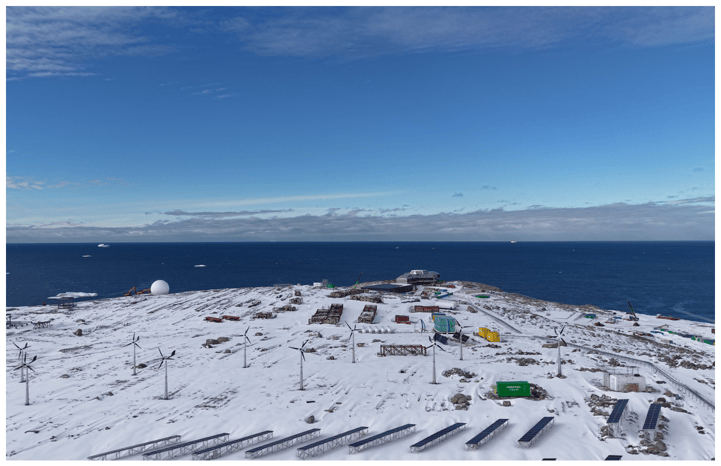

秦岭站,作为中国在南极南部的首个科考站点,承载着海洋生态学、海冰研究、地球物理学及野生动物保护等多重科研使命。其独特的地理位置,为科学家们提供了探索南极未知领域的宝贵平台。中国国家海洋局极地考察办公室主任沈君强调,秦岭站的战略意义不可小觑,它将为中国乃至全球的南极科研事业作出重要贡献。

长期以来,南极科考站严重依赖燃油作为能源供应,但随着环保意识的提升,“绿色考察”已成为全球共识。然而,南极极端的自然环境给清洁能源的开发利用带来了巨大挑战。太原理工大学孙宏斌教授团队研发的清洁能源系统,正是为了解决这一难题而生。该系统集成了光伏、风机、储能电池和储氢设备,预计能满足秦岭站超过一半的能源需求,成功实现了极昼极夜期间的能源平衡。

该系统在光伏和风电方面表现出色,总容量达到230kW,占整个秦岭站总发电容量的60%。系统还创新性地将氢能作为长周期储能手段,有效应对了南极极端气候条件下的能源供应问题。诺奖得主Daniel Kammen教授对此给予了高度评价,认为其他科考站应该学习秦岭站的做法。

在无风无光等极端情况下,该系统仍能为站区提供持续约2.5小时的供电,最大负荷达到150kW,确保了科研设备和基本生活设施的安全绿色运行。这一创新不仅降低了经济成本,还极大减少了对南极生态环境的污染和破坏,为全球南极科考站的能源转型提供了“中国方案”。

太原理工大学作为这一项目的首席科学家单位,发挥了关键作用。自2021年起,在中国极地研究中心的组织下,太原理工大学联合多家优势单位,展开了产学研深度合作。科研团队攻克了一系列关键技术难题,包括低温燃料电池冷启动技术、燃料电池抗低温冰冻技术等,设计开发出适应南极特殊环境的“水滴型”风机,有效提升了风能利用效率。

为确保新能源系统在南极恶劣环境下稳定运行,太原理工大学还建成了全球首个极地极端环境模拟科学装置。该装置可实现极低温、极强风、暴雪和极昼/夜等12种极端环境的耦合模拟,为科研成果的可靠性提供了坚实保障。太原理工大学还主持编写了《南极清洁能源利用技术十二年发展纲要》,为全球南极清洁能源技术的发展指明了方向。