在南京这座历史悠久的城市中,蜂巢能源科技股份有限公司(简称“蜂巢能源”)于7月10日举办了一场全球合作伙伴峰会,会议的主题“共生向光”在屏幕上熠熠生辉,传递出公司对数百家供应商伙伴的坚定信心。

然而,面对这一主题背后承载的期望,与会者的心情却难以轻松。2024年,动力电池行业因价格战而变得异常惨烈,盈利能力承压成为整个行业的普遍现象。

蜂巢能源的董事长兼首席执行官杨红新在接受采访时,坦诚地谈到了公司在成本控制与盈利能力上面临的挑战。“我们过去不盈利,主要原因是成本高。”他直言不讳,“未来要实现盈利,80%的贡献将来自成本的降低。”

杨红新的这番话,不仅揭示了蜂巢能源的问题,也反映了整个动力电池行业的一个庞大群体的集体困境。数据显示,截至2025年6月,宁德时代与比亚迪合计占据了超过65%的市场份额,而排名其后的企业,如中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达及蜂巢能源等,市场份额均在2%~8%之间,构成了动力电池产业的“第二阵营”。

这个阵营在2024年普遍遭遇了盈利挑战。例如,欣旺达的动力电池业务主体当年净亏损达15.87亿元;国轩高科虽然营收有所增长,但归母净利润却停滞不前;即便是被视为该阵营中坚力量的亿纬锂能,其动力电池业务的毛利率也远低于储能及消费电池业务,显示出动力电池业务在2024年尚未盈利。

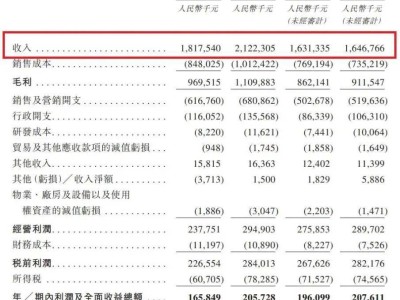

然而,进入2025年,一些变化似乎正在悄然发生。7月23日,中创新航发布盈利预喜公告,预计上半年净利润将实现超过70%的同比增长。这是否意味着整个阵营已经走出了最艰难的时期?还是说,行业已经开始分化,部分企业将加速掉队?

2025年,一场反“内卷”的治理行动正在自上而下地展开。《求是》杂志发表文章指出,新兴行业如光伏、锂电池、新能源汽车等也深陷“内卷”之中。在锂电池领域,“内卷”的体现是市场现状已杀至“地板价”。数据显示,方形磷酸铁锂动力电芯的均价已低至0.32元/Wh,全球锂电池组均价也降至历史低点。

这种低价策略已经开始侵蚀整个产业链的利润。2024年,A股104家锂电池板块上市公司中,有65家净利润下滑,超过60家毛利率下降。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示:“目前行业确实过剩,同质化竞争很难避免。”

除了产能过剩和同质化问题,动力电池二线厂商还面临着市场主流技术路线急剧变迁带来的结构性挑战。数据显示,2025年上半年,磷酸铁锂电池的装车量同比猛增73.0%,占据了超过81%的市场份额;而三元电池的装车量则同比下滑10.8%。

在盈利能力方面,行业龙头宁德时代的表现已成为衡量其他厂商处境的标尺。宁德时代2024年全球动力电池使用量市占率达到37.9%,连续多年位居全球第一。其动力电池业务的毛利率依然维持在22.27%,这对于被挤压在中间地带的“第二阵营”而言,是一个遥不可及的数字。

然而,尽管动力电池业务盈利困难,甚至成为部分公司的“失血点”,在过去一两年中,鲜有第二阵营的厂商选择收缩或退出,反而持续投入,加剧了“内卷”。这背后的答案,或许隐藏在各家公司的股东名单和业务结构之中。

以中创新航为例,其基石股东和战略股东包括常州金坛区国资背景的投资平台和厦门金圆投资集团等。同时,其在国内规划的核心生产基地分别位于江苏常州、福建厦门、四川成都等地。整车厂的深度绑定,则是第二阵营厂商的另一条重要的“生命线”。比如,大众汽车(中国)是国轩高科的第一大股东,为其带来了稳定的订单预期和全球化的协同效应。

对于欣旺达和亿纬锂能而言,其强大的消费电子和储能电池业务则扮演了“现金牛”的角色,为其亏损的动力电池业务持续“输血”,以换取在未来万亿级市场中的一席之地。

面对盈利难题,第二阵营厂商不约而同地开出了第一剂“解药”:将成本控制提升至前所未有的战略高度。杨红新为蜂巢能源设定了“2026年实现扭亏为盈”的目标,并详细拆解了其“降本组合拳”:制造降本、设计降本和管理降本。

这种极致的成本控制,其根源依然是技术。林伯强表示:“我们所有的技术进步都是为了降低成本,真正的经济门槛说到底也是技术门槛。”然而,如果说降本只是为了在牌桌上活下去的守成之策,那么要在巨头的阴影下寻求突破,则必须拿出第二剂解药——进行更具风险和想象力的差异化技术路线押注。

在这一方面,蜂巢能源的选择颇具代表性。尽管磷酸铁锂电池的市场份额已超过81%,且仍在高速增长,但蜂巢能源却明确将“三元和铁锂并行”作为核心战略,并持续投入。这一选择背后,既有经济账的考量,也有对特定市场“刚需”的观察,以及对海外高端客户需求的满足。

在磷酸铁锂这一主流赛道上,亦有企业在寻求差异化突围。例如,富临精工凭借其高压实磷酸铁锂产品的技术优势,获得了宁德时代的长单,并借此实现了扭亏为盈。

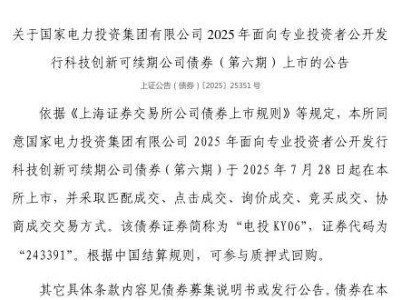

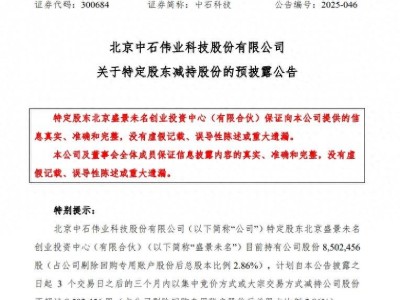

无论是极限降本所需的产线改造,还是差异化押注所需的前瞻性研发,都需要持续、巨额的资本投入。因此,尝试打通资本市场融资渠道,为下一场更残酷的淘汰赛主动储备“弹药”,正在成为第二阵营厂商不约而同的选择。亿纬锂能和欣旺达等公司已纷纷筹划H股上市计划。