母婴电商平台海拍客近日正式向港交所递交了上市申请,这一举动背后隐藏着巨大的财务压力和一场关乎生死的对赌。若上市失败,公司将不得不面对部分优先股的赎回要求,创始人赵晨及其控股公司已将公司股票作为抵押,以保障债权人的利益。

海拍客,这家专注于家庭护理及营养产品的电商平台,自诞生以来便备受瞩目。它将制造商、经销商及品牌等卖家与买家紧密相连,成为了母婴领域的“1688”。截至2024年底,平台已吸引了约4200家注册卖家,并拥有来自全国31个省、市及自治区的约29万名注册买家,覆盖超过3000个村镇,深度挖掘低线市场的潜力。

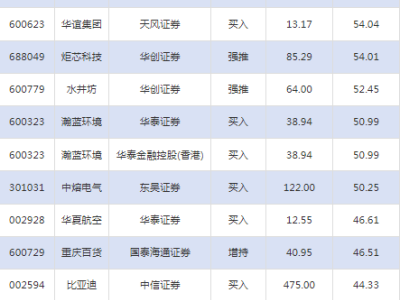

然而,尽管海拍客在低线市场取得了显著成绩,被誉为“下沉市场母婴之王”,其财务状况却并不乐观。招股书显示,从2022年至2024年,公司分别实现营收8.95亿元、10.67亿元和10.32亿元,但归母净利润却分别为180.3万元、-5213.1万元和-7882.5万元,毛利率也逐年下滑至32.5%。

销售成本的持续攀升是导致亏损的主要原因之一。从2022年的5亿元增至2024年的约7亿元,销售成本占总收入的比例也从56.12%上升至67.52%。其中,商品成本的增长尤为显著,从4.2亿元增至6.5亿元,占比从84.1%提升至93.4%。海拍客解释称,商品成本主要包括基础自营业务的产品采购成本及自有品牌业务支付给OEM供应商的费用。

在业务结构上,海拍客的自营业务虽然成长迅速,收入占比从2022年的60.4%增至2024年的77.7%,但自营业务的毛利率远低于数字平台业务。2022年至2024年,自营业务毛利率分别为15.2%、16.7%和15.5%,而同期数字平台业务毛利率则高达87.5%、91.4%和91.5%。为了吸引更多商家入驻,海拍客在2024年下调了抽佣水平,但效果有限,数字平台业务的收入占比仍持续下滑。

大力发展自营业务也带来了库存问题。报告期内,公司存货规模从2022年的5950万元增至2025年4月末的1.5亿元,存货周转天数也从33天增至36天。同时,海拍客的核心买家数量和交易额也在下降,交易额从2022年的149.35亿元减少至2024年的109.66亿元,核心买家数量也从10.3万人降至9.4万人。

在人口红利消退、生育率下滑和消费降级的大背景下,母婴赛道的竞争日益激烈。而海拍客还面临着口碑问题,平台上关于售卖假货、虚假发货的投诉屡见不鲜。贝亲、COMOTOMO等品牌也曾公开否认对海拍客授权,这些事件无疑对海拍客的声誉造成了严重损害。

资本层面,海拍客自2015年成立以来,共完成了6轮融资,金额近2亿美元,背后资方包括顺为资本、复星国际、九州通等知名投资机构。然而,由于未能达到D轮融资协议中的规定条件,海拍客触发了回购条款。为了缓解流动性风险,公司与投资者达成协议,发行了承兑票据,并由赵晨及其控股公司共同抵押股票作为背书。

截至2024年底,海拍客的负债净额已达到20.01亿元,资产负债率高达350%。叠加经营活动现金流量净额常年净流出,这家“下沉市场母婴之王”的实力和成色不禁让人打上问号。此次冲击港交所,对于海拍客来说无疑是一场背水一战。