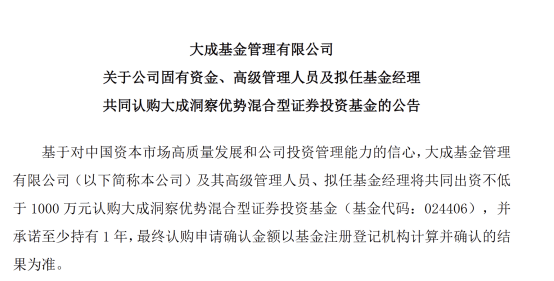

近期,资本市场再度迎来基金公司自购潮,两家知名基金公司在七月初纷纷宣布了对旗下主动权益产品的投资计划。大成基金于7月3日公开表示,公司将携手其核心管理团队,共同出资不少于1000万元,用于认购新发的大成洞察优势基金,并承诺持有期至少一年。紧接着,华商基金也在7月1日宣布,以自有资金2000万元认购华商致远回报A份额,该基金作为首批新型浮动费率基金之一,备受市场关注。

此番自购行动并非孤立事件。回顾六月,包括兴全、宏利、交银施罗德、兴华、大成在内的至少五家基金公司,均采取了类似措施,以增强对自家主动权益产品的信心。值得注意的是,在已披露自购信息的七只偏股混合型基金中,有五只采用了浮动费率模式,这一模式显然已成为近期基金公司自购的首选。

从更广泛的数据来看,根据Wind的统计,2025年以来,已有119家公募基金公司进行了自购操作。其中,中欧基金以高达187次的自购频次,位居行业之首,泓德基金(176次)和景顺长城基金(144次)紧随其后。目前,已有七家基金公司的自购次数超过百次,而超过五十次的基金公司则多达二十家。

深入分析资金流向,货币基金在基金公司自购中扮演了“压舱石”的角色。对于那些年内自购次数超过五十次且配置了货币基金的公司而言,除了浦银安盛和上海东方证券资管两家外,其余十八家公司中,净申购金额最大的基金均为货币市场型基金。这一趋势反映出货币基金在资产配置策略中的独特地位。

具体来说,今年早些时候,黑崎资本的首席战略官陈兴文曾指出,货币基金成为自购主力的背后,是资产配置策略的结构性调整。随着债券市场收益率的持续下滑,传统固定收益产品的吸引力逐渐减弱,而货币基金通过运用买入返售、同业存单等工具,仍能保持稳定的收益水平。这一优势使得货币基金在基金公司自购中占据了重要位置。