近日,公募基金行业出现一则引人关注的人事调整——朱雀基金总经理梁跃军逐步卸下独立管理公募产品的职责,其管理的多只基金相继增聘或变更基金经理。这一变动并非个案,而是反映了公募行业在投研人才梯队建设方面的普遍趋势。

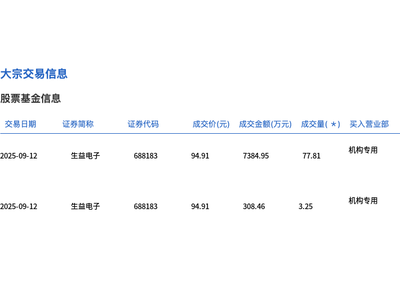

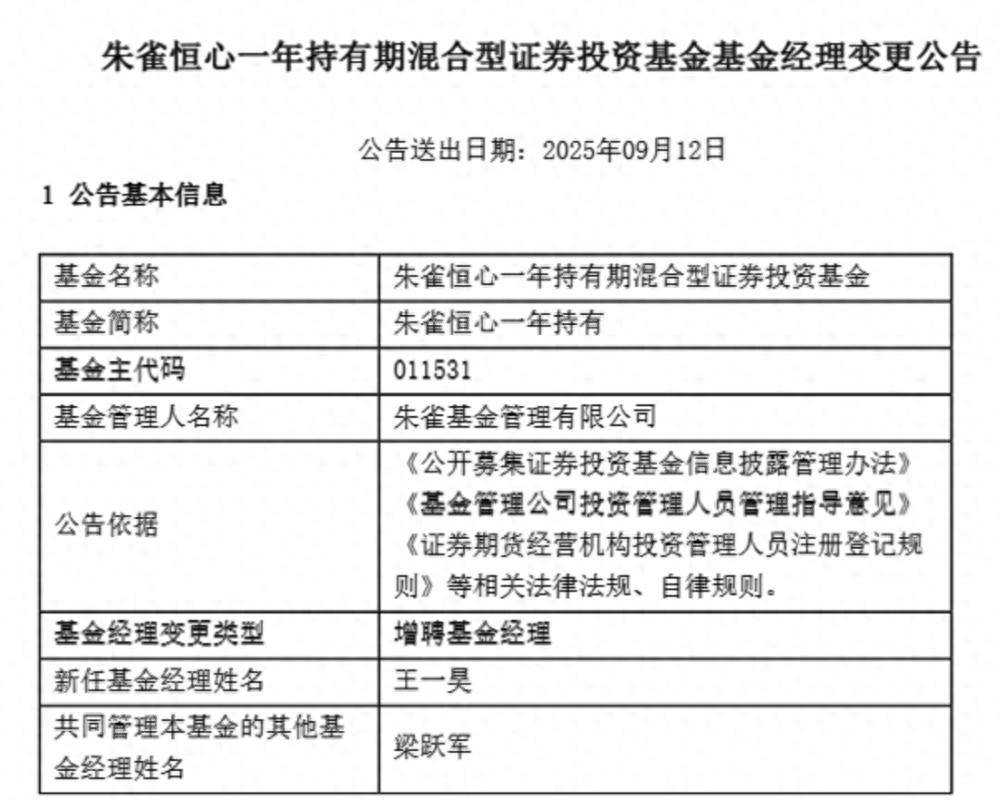

根据朱雀基金发布的公告,梁跃军此前单独管理的朱雀企业优选已由陈飞接任,而另一只在管产品朱雀恒心一年持有则增聘王一昊为共同基金经理。至此,梁跃军名下已无单独管理的公募基金,其管理的4只产品均采用“老带新”的合管模式。公司方面表示,此次调整源于投研团队人才储备的成熟,旨在通过差异化分工提升产品管理效能,同时确保梁跃军继续深耕一线投资领域。

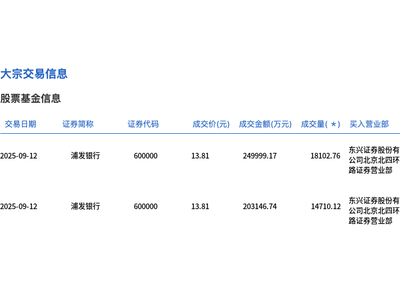

从数据来看,朱雀基金的主动权益类产品规模在近年来保持稳定。截至去年6月末,公司公募管理规模达108.01亿元,其中主动权益基金规模占比超98%。尽管梁跃军此前参与管理了全部8只主动权益产品,但多数已采用合管形式。经过此次调整,其当前管理的4只产品合计规模为59.94亿元,占公司同期主动权益基金规模的六成左右。

接任的基金经理均来自朱雀基金内部培养体系。以陈飞为例,这位拥有9年证券从业经验的投资副总监,自2020年加入公司后逐步承担更多管理职责。他目前独立管理的朱雀企业优胜年内回报达29.57%,在同类产品中表现突出。他还与梁跃军共同管理朱雀产业精选,并单独执掌朱雀匠心一年持有。

其他合管基金经理的背景同样多元:佘金花曾任职于紫金矿业集团和海通证券,2023年8月开始管理公募产品;杨欣达来自中信建投证券,2023年9月加入朱雀碳中和三年持有的管理团队;王一昊则有朱雀股权投资背景,2021年起开启公募基金经理生涯。这些基金经理的平均从业年限不足5年,但通过与资深投资者的合作,逐步积累实战经验。

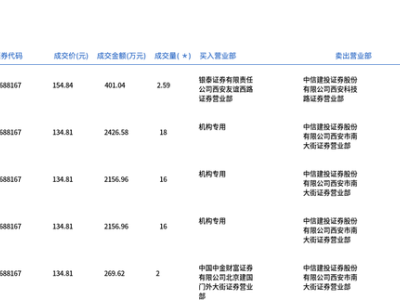

从产品业绩表现看,朱雀基金旗下主动权益基金呈现分化格局。以成立最早的朱雀产业臻选为例,该基金自2019年6月成立以来回报达67.87%,成为公司“私转公”后的标杆产品。另有3只产品成立以来回报超过20%,但也有3只产品仍处于亏损状态,其中朱雀恒心一年持有亏损幅度最大,达14.28%。不过,今年以来所有主动权益基金的净值回报均超过17%,显示出整体投研能力的提升。

值得注意的是,自2023年7月以来,朱雀基金未发行新的公募产品。这一策略或与公司定位有关——相较于追求规模扩张,朱雀基金更倾向于打造精品化投资团队。这种发展思路在行业调整期显得尤为突出,也为其投研人才的培养提供了更充裕的成长空间。

公募行业高管兼任基金经理的现象并不罕见,但近期多家机构出现类似调整。例如,湘财基金总经理程涛于8月卸任全部管理产品,回归专职高管角色;汇泉基金前总经理梁永强在6月转任基金经理并保留股东身份,专注投资领域。目前,睿远基金饶刚、国海富兰克林徐荔蓉、博远基金钟鸣远等高管仍活跃在一线投资岗位,这种“双线作战”的模式持续引发市场关注。