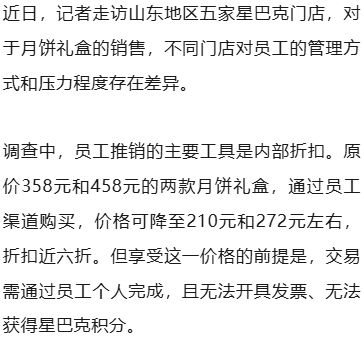

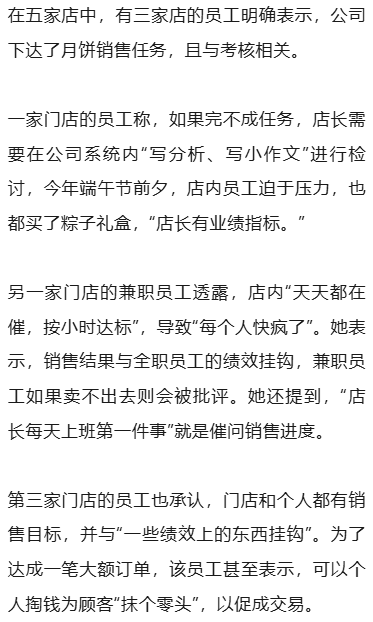

中秋佳节前夕,星巴克再度陷入“月饼销售指标”风波。记者调查发现,山东多地门店员工在月饼礼盒销售中承受着显著压力,部分员工需按小时完成销售任务,未达标者可能面临检讨、绩效扣分甚至个人垫资购买等处罚。多名员工透露,这种“全员销售”模式已在全国范围内推行,形成从总部到门店的层层考核链条。

“这个月饼指标简直像定时炸弹。”一位济南门店员工表示,自己曾被要求在两小时内售出三盒礼盒,未完成时需自费购买,否则可能影响当月奖金。另一名青岛员工称,门店将月饼与员工福利挂钩,未达标者需用个人积分兑换赠品,甚至有员工被迫“刷单”完成数据。尽管星巴克官方多次否认“强制销售”,但类似争议自2018年起已多次被媒体曝光,形成“年年曝光、年年存在”的怪圈。

销售压力的传导已直接影响消费者体验。多位网友在社交平台吐槽,称近期光顾星巴克时频繁遭遇“过度推销”,与店员的熟络关系反而成为负担。“不买觉得对不起人家,买了又觉得被套路。”一位山西消费者表示,为避免尴尬,自己现在更倾向通过外卖下单。这种行为变化正冲击星巴克引以为傲的“第三空间”理念——原本以社交体验为核心的门店,如今因推销行为让部分顾客望而却步。

星巴克对季节性产品的强推,与其在中国市场的业绩困境密不可分。数据显示,其市场份额从2017年的42%骤降至2024年的14%,同期瑞幸、库迪等本土品牌通过价格战快速崛起。2024财年,星巴克中国市场营收同比下降1.4%,第四季度同店销售额暴跌14%,客流量与客单价双双下滑。在咖啡主业利润空间被压缩的背景下,高毛利的月饼、粽子等礼盒产品成为“救市”关键——这类产品单价高、制作成本低,既能对冲饮品降价损失,又能在财报中营造“增长亮点”。

“十年前就开始搞这套了。”一位资深员工透露,2018年上海某门店曾要求员工缴纳500元“保证金”推销星冰粽,未售出者直接扣款,公司当时以“单店行为”回应并叫停。2023年,又有媒体曝光部分门店要求“首日售出25盒以上”,员工被迫自购充数。尽管星巴克多次否认强制销售,但考核逻辑始终未变:通过高压指标推动高利润产品销量,以维持财报数据。这种策略虽在短期内提升了利润,却以牺牲员工权益和消费者体验为代价。

针对员工反映的“垫付”“刷单”等问题,星巴克方面回应称“未收到相关考核通知”,并强调“公司严禁员工垫款自购,这是原则问题”。对于历史争议,公司表示将核实具体情况。然而,在业绩压力与利润目标的双重驱动下,如何平衡销售目标与员工权益、消费者体验,仍是这家外资巨头需要解决的长期课题。