传统建筑陶瓷行业正经历前所未有的市场收缩,中国建筑卫生陶瓷协会最新数据显示,2024年全国陶瓷砖产量较上年下降12.08%至59.1亿平方米,规模以上企业数量减少29家至993家,生产线退出率达11.75%。在行业整体低迷的背景下,天安新材却凭借跨界布局实现业绩逆势增长,更将触角伸向炙手可热的人形机器人领域。

这家以高分子复合饰面材料起家的企业,于2025年8月宣布完成对广东若铂智能机器人有限公司18%股权的收购,正式切入机器人赛道。若铂机器人自2016年成立以来,专注于伺服驱动与控制系统算法研发,已构建覆盖人工智能、机器人和工业互联网的技术矩阵,累计完成3轮融资。天安新材董事长吴启超在业绩说明会上透露,若铂在机器人智能控制领域的技术积累,将为公司电子皮肤研发提供关键支持。

电子皮肤作为人形机器人感知系统的核心部件,主要应用于机器人灵巧手等关键部位。Ground View Research数据显示,2024年全球电子皮肤市场规模达109亿美元,预计2025年将增长21.1%至132亿美元。吴启超特别指出,公司自主研发的高分子复合饰面材料与电子皮肤所需的柔软性、耐弯折等特性高度契合,为技术同源性研发奠定基础。

陶瓷行业的转型浪潮远不止于此。在"双碳"目标推动下,广东、山东等传统产区2024年关停燃煤窑炉超200条,数字化生产线占比从2020年的15%跃升至2025年的38%。这种产能结构调整倒逼企业加速智能化转型,AI、机器人等前沿技术成为破局关键。

头部企业已率先展开布局。蒙娜丽莎集团2025年初推出行业首个"营销M-AI平台",通过大模型技术优化客户服务;新明珠集团则将AI视觉质检系统应用于生产流程,缺陷检出率超99.5%,年节约质检成本70%。在产品创新层面,冠珠瓷砖发布的AI概念岩板可实时感知环境变化并自动调节表面特性,开创陶瓷材料智能化先河。

设备制造商科达制造的转型更具代表性,其推出的运输重载AGV、七轴机器人等装备已实现与智能无人叉车、视觉并联机器人的系统联动,帮助客户降低15%以上生产成本。这种从单一设备供应向整体解决方案的转变,正成为行业新趋势。

跨界布局呈现多元化特征。帝欧家居2025年8月宣布投资5亿元设立水华未来科技,重点拓展生成式人工智能业务;蒙娜丽莎投资通过基金形式参与芯片领域,累计出资3000万元布局半导体产业;道氏技术与芯培森合资成立的赫曦智算中心,更是打造出全球首座原子级科学计算专用算力中心。

业绩压力成为转型的直接推手。统计显示,2025年上半年13家上市陶瓷企业中,62%营收同比下滑,54%净利润减少,东鹏控股、箭牌家居等头部企业均未能幸免。反观天安新材,凭借高分子材料业务35.96%的营收增长,实现整体营收14.44亿元、净利润0.62亿元的稳健表现,但其建筑陶瓷业务仍受价格下行影响出现6%的营收下滑。

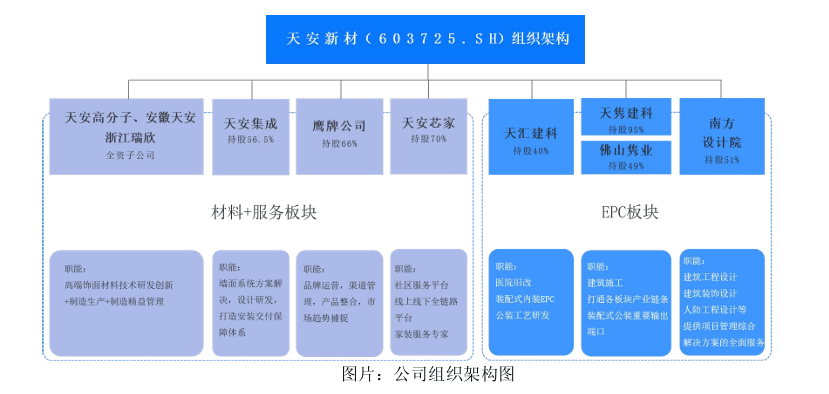

天安新材的转型路径具有典型性。自2017年上市后,公司通过并购鹰牌陶瓷、成立天汇建科、收购南方设计院等系列动作,构建起涵盖材料生产、建筑设计、装配式施工的全产业链闭环。这种多元化布局虽支撑了业绩增长,但在建筑陶瓷市场持续萎缩的背景下,寻找新增长极已成为生存必需。

然而跨界之路充满挑战。技术壁垒方面,机器人与AI领域的人才结构、研发体系与传统建材行业差异显著;市场竞争层面,武汉华威科智能等企业已在电子皮肤市场占据超50%份额;投资回报周期上,技术研发与产业化需要持续投入,短期内难以贡献利润。这些因素都考验着转型企业的战略定力与资源整合能力。

当传统陶瓷企业开始研究机器人的触觉感知,这场跨界革命正在重塑行业基因。从材料创新到系统集成,从生产自动化到产品智能化,古老行业与前沿科技的碰撞,或将催生出全新的产业生态。但技术转化、市场培育、资源整合的三重考验,仍需时间来验证转型的成效。